「布衣南渡」系列(3):

新加坡那一段羞羞的歷史

我們在「布衣南渡」系列(1)《歌星從「南洋回」中國,身價就漲十倍》提到中國地方戲曲在日本占領新加坡時期(1942-1945年)及戰後初期處於沒落階段。1950年6月韓戰(抗美援朝戰爭)爆發,1951年2月膠錫價格漲了四倍,許多商人一夜暴富。韓戰帶動了新馬經濟,也刺激了娛樂產業的發達,包括戲曲。

那篇文章中沒提到的是,當時同樣發達(甚至更加發達)的,是「黃潮」「黃業」。

聲色犬馬 紙醉金迷

50年代的新加坡,還是英國人當家作主的年代,是英國的殖民地。

根據英國法令,當一個城市達到100萬人口,就有資格升格為市。到了1950年,新加坡人口超過100萬,國民生產總值GDP達1.3億元,以人均GDP計算,遠遠超過當時的馬來亞(640萬人口,GDP總值為4億元,人均$62,只有新加坡的一半)。

於是,1951年9月22日,從新加坡鎮(Town ofSingapore)升格為新加坡市(City of Singapore),吸引了30萬人(今天眼光來看,30萬人不算多,可當時是人口的三分之一啊,而且當時沒地鐵沒公交提供的便利)到市政廳(現政府大廈City Hall)前的大草場(Padang)和周邊街道聚集慶祝,前所未有。

直接從坡鎮升格為坡市,越過了「縣」一級有沒有?

英國國王喬治六世正式頒布法令,將新加坡升格為 「市」

現在劃重點。重點是,50年代從一開始就有點「瘋狂年代」的感覺。

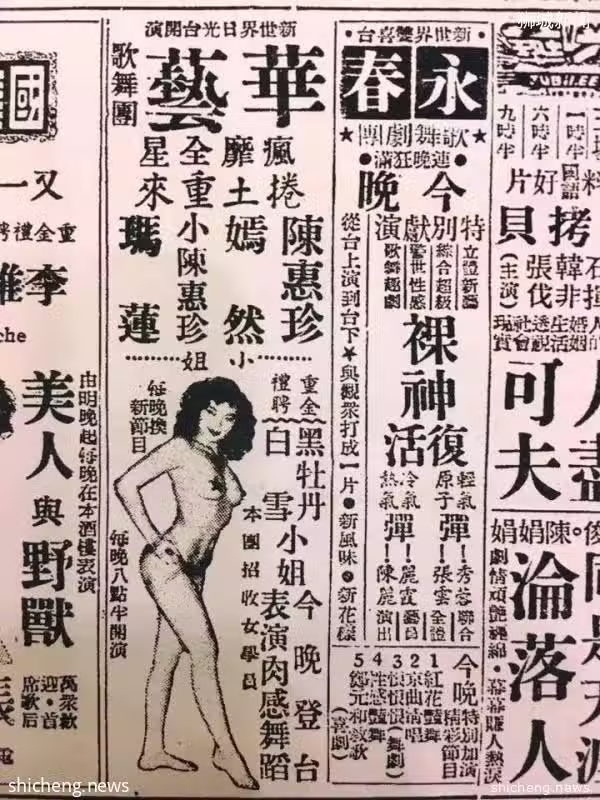

詹道玉《戰後初期的新加坡華文戲劇》一書提到,黃色小報大為暢銷,以藝術為幌子的歌台,賣弄低級趣味,最後淪為大腿舞、脫衣舞,還有外來的「艷團」,色情小說、黃色連環圖充斥市面,色情、打鬥的美、日、港影片推波助瀾,整個社會成了黃色大染缸。

報紙上的演出廣告——《人盡可夫》《裸神復活》《美人與野獸》等等。

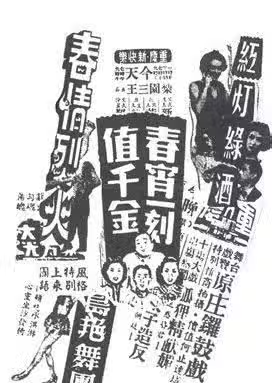

首都(Capitol)戲院的演出宣傳——《春光無限好》《艷舞銷魂》。

詹道玉也說,良家婦女、青年女學生在街上、在巴士車上,時常遭遇阿飛的調笑,家庭主婦無法管教子女被黃潮毒害,學校教師也感嘆學生看色情影片,偷看下流小報。當時不只黃潮,槍殺、謀殺、姦殺、自殺、走私、勒索、綁票、搶劫,層出不窮,而且工潮一年365天不斷。

黃潮之所以泛濫,有幾個原因。首先,1948年殖民地政府頒發緊急法令,對付所有反殖、反政府的社會活動,同時,馬共地下活動包括暗殺、爆炸猖獗,人們感覺十分壓抑;其次,1949年之後,中國大陸書刊禁止入境,本地華人精神糧食被剝奪。

再次,殖民地政府重點在於對付政治刊物,對黃潮和社會道德,殖民地政府認為不是自己需要治理的。「殖民地主義者和政客利用黃色文化為政治工具,來麻醉青年,迷亂青年本性」(人民行動黨武吉班讓區Bukit Panjang國會議員李炯才語);「一個殖民地政府,只是對那些攻擊或取笑殖民地統治的刊物採取行動,結果就是許多政治上有問題的書本和刊物都被禁止,而腐蝕人民思想道德的刊物卻充塞市面。」(內政部長王邦文語)。

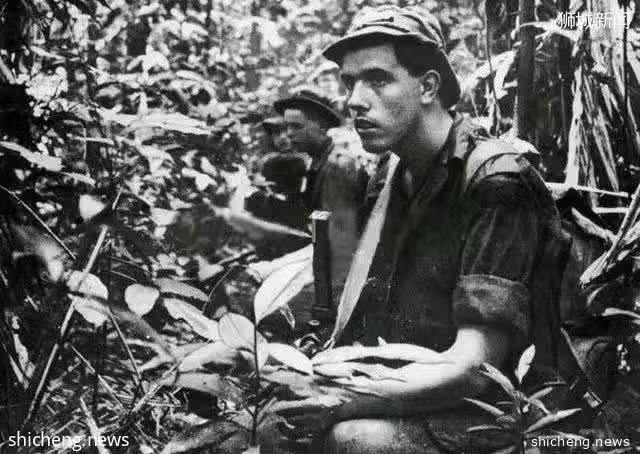

在森林中搜剿馬.共的英軍士兵

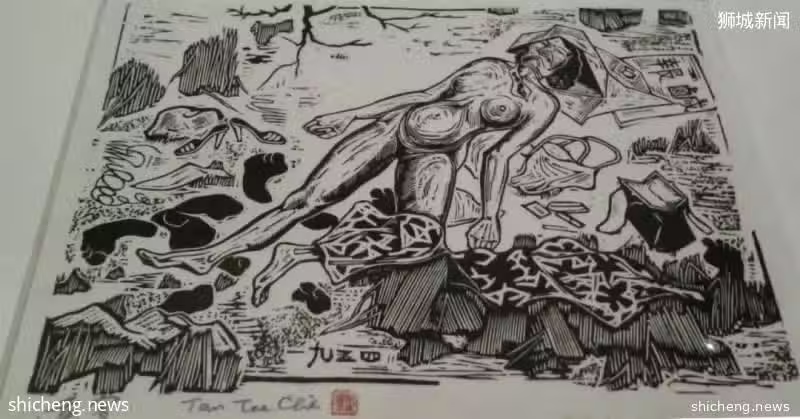

1954年,新加坡本地畫家陳世集創作了木刻版畫《黃色的危害》。在這幅作品中,裸體女生占據了畫作的對角線,將觀眾的目光吸引過去,女生的頭頂蓋著黃色小報,身旁有棄置的衣物鞋子和掏空的錢包,頸項被繩索勒住,地上還有又深又黑的腳印。她的衣著時髦,不像一般樸素的中學生,顯然帶有物質崇拜的意味。畫面中的女子似乎在不堪各種色情刊物的重壓,最終在「黃禍」下窒息而死。

這又關客家山歌什麼事?

好了,現在說說客家山歌。

客家山歌是客家文化的一個典型代表。客家山歌種類繁多,每個客家方言地區都有自己的調式和曲牌,梅州、台灣、粵東等地區的客家山歌皆不相同。客家山歌與民謠的一個基本特徵是即興,融合客家人生活題材且擅用隱喻與雙關,可以一曲多詞,反覆演唱。

說起山歌,是不是就想起了她?

在東南亞一帶,山歌是隨著當時客家移民到各地落地生根時流傳開來的。根據現有文獻記載,不晚於20世紀30年代,新馬一帶就有客家山歌的傳唱。

時值世界經濟大蕭條,大批華工失業,許多家庭失去經濟來源,難以維持生計,不少人淪為街邊賣藝乞丐,以山歌的形式訴說當時生活的艱難:

今日謀生在礦場,麼食麼著苦難當。

天天從早做到暗,三餐凈吃苦菜湯。

……

恁多鄉親和叔娘,錫礦關門餓肚腸。

一家老小嗷嗷叫,討點飯菜充飢腸。

根據《聯合早報》記者莫美顏報道,早年新加坡的客家人聚居於維多利亞街(Victoria Street)及密駝路(Middle Road)一帶,經營藤器家具製作、洋服水貨、製鞋等家庭手工業。在附近的美芝路(Beach Road),由於瀕海場地開闊,很自然地成了客家男女對唱的好地方。此外,當時客家人聚居的德光島也流行唱山歌。

維多利亞街(Victoria Street)及密駝路(Middle Road)一帶,就是現在Bugis Junction周圍。

程琛《客家山歌的淵源與傳承》記載,1941年《南洋商報》歌謠投稿專欄中有一首仿照客家山歌格式而創造的歌詞《十勸郎》,作者筆名「雲霞」,相信是位過番客。《十勸郎》時值中國大陸抗日戰爭艱難進行時期,生靈塗炭,這篇《十勸郎》鼓勵年輕人放棄過番的念頭,而轉戰中國,加入抗戰的隊伍,「四萬萬人齊對外」,保衛中華民族,「消滅倭仔慶成功」。

1942年,新加坡本地客家作曲家葉立天(1921-1943年)發表《新加坡河》和《赤道之歌》兩首客家山歌。《新加坡河》歌詞通過擬人化的新加坡河,見證了侵略者的暴虐和黎民百姓所遭的苦難,進而發出激盪的怒吼並且掙扎及反抗。《赤道之歌》則唱出物價飛漲,工人每天日曬雨淋,工作辛苦,換來的只有卑微的三四角錢,買饅頭也吃不飽,是當時社會底層百姓困苦生活的寫照。

愛國情懷,關心民間疾苦,看起來很高大上啊。那麼,客家山歌又怎麼跟黃潮扯上關係了?

到了50年代,本地的遊藝場和歌台中湧現出許多唱客家山歌以及演客語戲劇的表演。那麼,那時的客家山歌歌壇的具體內容和形式是什麼呢?《南洋商報》的一則報道寫得十分生動:參加比賽者計有二男三女,均系一時之上選。其歌為對答式,男歌女唱,或女歌男唱,皆隨當時情景及對方挑動,而發抒情愫,故無歌詞可預告,但歌唱後可紀錄而成為極美麗之文學。比賽者雖在台上互相歌唱調情,但台下觀眾如對此道有興趣者,亦可起而與台上男女相對答,以增樂趣,亦可藉此表現其天才。

很明顯看出,當時的客家山歌的內容是「確盡男女間愛戀極致」,形式為男女對答式,沒有既定歌詞,隨當時情景及對方挑動,互相歌唱調情。唱歌的不限於參賽者,台下觀眾也可以到台上參與男女相對答,「以增樂趣」。

那個年代參加山歌會的客家人多數是普通勞苦大眾或初來乍到的過番客,文化修養一般不高,往往借唱歌占女人的便宜。大家一起對唱情歌,嬉戲調侃的熱情也不斷升溫,而情歌內容的尺度也越來越大,甚至有傷風化。例如:

這引起了社會上的反對。在《南洋商報》報道的客家歌壇開壇之後的一周,客屬總會於10月21日發表聲明,指出:「近有無聊份子竟敢利誘一般客屬無知男婦,居然在公眾場所設壇賽唱,不倫不類之所謂『客家山歌』,令人聞之作嘔,不寒而慄,其誘姦誨淫,傷風敗俗,實有玷污客屬名譽,請本會立即設法制止,而挽頹風。」

客屬總會認為「此風一長,則廉恥淪喪,世風日下,影響社會非常重大」,於是決定介入,請求各地娛樂場主及有關方面,共同制止對唱活動的舉行。

10月25日,「麗的呼聲」復函《南洋商報》,對客屬總會的決定表示反對,并力挺「正宗客家山歌」。「麗的呼聲」認為,真正的客家山歌源於正宗漢劇歌曲,優美動聽,絕非傷風敗俗,懇請客屬總會出面,請有專業音樂藝術素養的人士來演藝正宗客家山歌,讓客屬人士有幸「得聆真正鄉音」。

隨後的一個月內,十餘所客屬會館紛紛寫信聲援客屬總會,支持抵制山歌對唱活動。山歌歌壇最終關閉。

不僅如此,客家山歌也被扣上了「傷風敗俗」的帽子,為人們所不齒。曾任南洋客屬總會總務的張遠功以及新加坡客屬張氏公會現任會長張振興表示確有此事。張振興說:「我母親囑咐我們留在家裡,也不讓父親出去觀看唱山歌的活動。」

就這樣,客家山歌自六七十年代銷聲匿跡,長達30多年。

一直到2000年,在新加坡客屬各個會館的發起與推動下,客家山歌才東山再起。客屬會館之所以致力於此,一個重要的原因是為了「落葉歸根」和發揚客家文化。

當然,東山再起的客家山歌不會再有當年的情色。現在情況是什麼?我9月1日的講座上給大家介紹介紹。

現在還是回到本篇的主題,50年代的黃潮,後來怎樣了?

掃黃運動

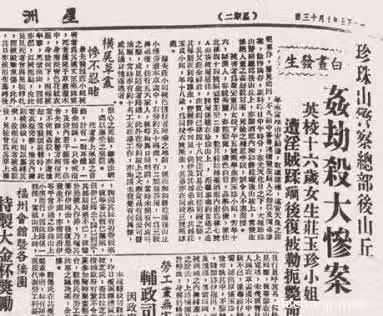

1953年10月12日,出大事了。

出事地點在牛車水附近的珍珠山下,距離珍珠山警察局只有500米。一名16歲女學生莊玉珍(Chng Geok Tin)住家送粥給住在珍珠巴剎的姨媽,從姨媽家步行回家換校服途中被殺害。所穿的衫褲被撕成碎片,兇徒用她的衣服將她勒死,所戴的金耳環、金項鍊和金戒指都被搶走。

10月24日,中正分校主辦了反黃座談會,過後出版《抵制黃色文化特輯》來追悼莊玉珍,勸告同學不要看黃色電影,不要帶黃色書報道學校等。