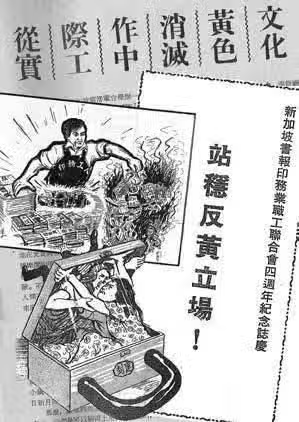

中正總校、華僑中學、南僑女中、中華女中等相繼響應,編印反黃歌曲、反黃書籤、反黃標語、燒毀黃色書刊、在遊藝會上表演反黃短劇等。

當時的華校生與英校生幾乎生活在各自的群體,反黃運動以華校生為主導,基本上英校生並沒有參與這項學生活動。

工人聲援學生反黃運動

周維介《閒說禁書60年》(《怡和世紀》總第24期)寫道,人民行動黨(PAP)上台的1958年,首席部長(相當於總理)林有福於10月9日以主賓身份參加華校教團在快樂世界慶祝教師節的新聞。他當天到場時,入口處高掛著「新加坡華校教師團體慶祝教師節大會」的巨幅橫條,與某脫衣舞團在快樂世界登台的大型裸女廣告畫緊靠一塊。裸畫與布條「相互輝映」,十分搶眼,面對斯情斯景,林有福十分不滿,認為警方應該干涉或取締這種危害下一代的低俗文化。

林氏在慶典致辭時脫稿表達:「當我步入會場時,我看到會場外的一幅畫,使我產生了一種感覺,大家都是教師,大家和我都有兒女,這種圖畫中的文化,不能算做中華文化,這不配作為文化的文化,對我們的兒女是有害的。我反對,相信大家也會反對。」

之後,林有福政府援引《不良刊物法令》查禁出版社,吊銷小報的出版准證等。

PAP掃黃

1959年,剛上任的人民行動黨(PAP)政府在新加坡大舉掃黃,賦予反黃運動新生命。

人民行動黨黨徽中的「閃電」令人印象深刻。

那時的人民行動黨雷厲風行。在6月5日宣誓就職後,四天後推出第一波反黃浪潮,吊銷八家中英文黃色刊物和一家艷舞團的執照,浪潮一波接著一波,取消了彈子檯與電唱機執照,命令廣播電台停止播送搖擺樂,不允許在公開場合唱奏流行娛樂及搖擺樂,重新審核已經通過的色情影片,禁止黃色電影進入新加坡,檢查酒吧按摩院等。新加坡各界人士紛紛響應人民行動黨政府落力打擊黃色文化,改造社會風氣的努力,配合政府採取實際行動,社會面貌煥然一新。

(本文部分資料取自《從夜暮到黎明》網站http://navalants.blogspot.com/2015/06/blog-post.html)

《小娘惹》(2008年)劇照

下篇預告:「布衣南渡」系列(4):峇峇娘惹除了會做菜,竟然還會這個?

活動預告

「中國民間文藝與新加坡華族文化塑造」

——文化講座暨新書發布會

9月1日(周六)2:30pm

中國文化中心(217 Queen Street, S 188548)

主賓:文化、社區及青年部高級政務部長沈穎

新加坡華人祖輩以勞工和漁民為主,他們所能引起共鳴的民間文藝是民間文化的重要載體。中國戲曲、南音、山歌、民間故事不但在新加坡傳播,也產生了在地糅合,形成「新加坡流派」,並通過新加坡向東南亞和西方傳播,甚至向原鄉反芻。

獨立50多年來,新加坡的國家認同已經建立起來,但是,國族的文化身份仍須重新構築,在保存從祖籍地繼承而來的原生文化的同時,發揚及推動本地衍生文化,民間文藝恰好可以發生作用。

《布衣南渡——中國民間文藝在新加坡的傳播與變遷》一書,38萬字,作者許振義,南京大學出版社2018年7月出版。

本次講座以此書內容為討論主線,由許振義主講,同時請來蔡碧霞(傳統藝術中心創辦人)、王碧玉(湘靈音樂社副社長)、張振興(南洋客屬總會文娛副主任、豐順會館副會長)分別從戲曲、南音、客家山歌三個角度,探討中國民間文藝在新加坡的創新和傳播,從中窺探海外華人社會的形成與發展。

《布衣南渡》總導言:

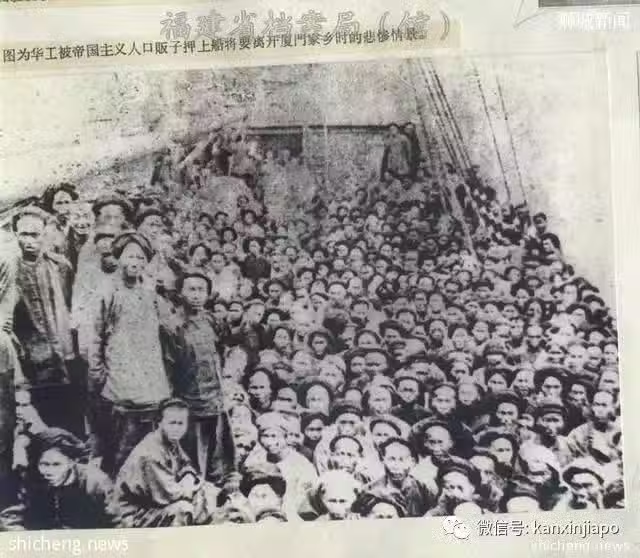

從鴉片戰爭到抗日戰爭,中國東南沿海地區大量華人下南洋,形成移民潮。在歷史上,永嘉之禍導致晉室南遷,名門世族大戶以及官宦士紳隨即南下,稱為「衣冠南渡」。十九世紀末中國人下南洋,主體是勞工、農民、漁民,則可稱為「布衣南渡」。

在新加坡華人祖輩中,風行的是以中國民間文藝為載體的俗文化。對他們來說,更能引起共鳴的是民間文藝,例如地方戲曲、民間歌謠(如:南音、山歌)、民間故事等。這些大眾喜聞樂見的文藝形式,在新加坡一直發揮著各種社會作用,直至今日。「新加坡眼」推出「布衣南渡」系列,以饗讀者。

— END —