新加坡12家酒吧入選2018年亞洲最佳50酒吧名單,和中國酒吧一樣各占了四分之一席位。對於這麼多新加坡酒吧上榜,這並不意外,新加坡東西文化交匯,擁有多元蓬勃的雞尾酒文化,足以同紐約、倫敦等雞尾酒重鎮分庭抗禮。

新加坡12家酒吧入選2018年亞洲最佳50酒吧名單。

2018年亞洲最佳50酒吧名單本月初出爐,新加坡和中國各有12家酒吧上榜,是最多酒吧上榜的兩個國家。

作為一個彈丸小國,新加坡得到200名業者組成的評審團隊青睞,奠定了它在亞洲的雞尾酒文化的領軍地位。

探討新加坡精釀雞尾酒文化迅速崛起的原因。對於這麼多本地酒吧上榜,其實並不感到意外,站在東西文化的交匯點,新加坡擁有多元化並蓬勃的雞尾酒文化,足以同紐約、倫敦等雞尾酒重地相抗衡。

亞洲最佳50酒吧名單評選活動今年進入第三年,首次在新加坡舉辦頒獎典禮。麗晶酒店(Regent Singapore)的Manhattan再次摘下龍頭寶座,蟬聯亞洲和新加坡最佳酒吧。

在今年名單中,共有來自日本、韓國、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等九個國家的酒吧上榜,而新加坡和中國各有12家酒吧獲選,是斬獲最多的兩個國家。

除了Manhattan,新加坡上榜的酒吧有Atlas(第4名)、Tippling Club(第7名)、Native(第8名)、28 HongKong Street (第12名)、Operation Dagger (第19名)、Gibson(第22名)、Employees Only(第23名)、D.bespoke(第32名)、Nutmeg & Clove(第33名), Jigger & Pony(第42名)和The Other Room(第50名)。

新加坡海納百川

Nutmeg & Clove雞尾酒吧合伙人之一謝中耀在新加坡餐飲業打滾20多年,也曾經是世界知名酒商帝亞吉歐(Diageo)的品牌大使。據他觀察,本地酒吧向來主打啤酒和烈酒,以精釀雞尾酒為號召並不多。四年前包括Nutmeg & Clove在內不到五家,這類酒吧現在幾乎遍布本地餐飲「戰區」。

他說:「本地當時的雞尾酒吧走美國或東瀛風格,我們在2014年開創融入本地食材元素的雞尾酒,獲得不少迴響,當年也有不少擁有獨特個性如雞尾酒吧開張,形成一股趨勢。」

每當人們談起雞尾酒文化,紐約和倫敦總是領導風潮的都會,但謝中耀認為,在短短四年間,新加坡也儼然成為亞洲的雞尾酒重鎮。

謝中耀認為,短短四年間,新加坡已成為亞洲雞尾酒重鎮。

「這兩個城市在雞尾酒方面都有自己獨特的風格,而新加坡的多元文化能夠海納百川,容納不同個性的酒吧,同時又可發展出自己的風格,得利的是消費者,因為現在有那麼多選擇。」

外國調酒師入駐

一瞥12家入榜亞洲最佳50名單的雞尾酒吧,大部分由來自全球各地的外籍調酒師坐鎮。Manhattan酒吧副經理兼調酒師卡洛斯(Gabriel Martin Carlos)受訪時說,亞洲的雞尾酒文化其實還在萌芽階段,新加坡能夠引來各地頂級調酒師,為本地雞尾酒文化帶來獨特的國際觀。

來自馬尼拉的卡洛斯說:「Manhattan的首席調酒師是德國人,而曾經連續四年排名全球第一的倫敦雞尾酒吧Artesian Bar,其主理人也來到新加坡工作。他們帶來不同地域的技巧和風味。這種多元化風格,除了新加坡之外很難在其他城市找到。」

Manhattan的酒吧副經理兼調酒師卡洛斯認為,本地雞尾酒文化取材世界各地,有獨特國際觀。

位於武吉巴梳路(Bukit Pasoh Rd)的酒吧Gibson,首席調酒師是來自日本的鳥潟彥人。他在東京出道,過後前往澳大利亞雪梨工作,然後來到新加坡接掌Gibson,在這裡融合注重細節的日式調酒技法和西方經典雞尾酒的體驗。他認為,新加坡作為東西文化的交匯點,調酒師在這裡工作不但能夠相互學習新技巧,創製的雞尾酒也能獲得更廣泛的接受度。

Gibson使用離心分離機新技法,去除雞尾酒多餘雜質。

Harry's酒吧執行長納森(Nasen Xavier Thiagarajan)說:「本地和外國酒吧專才在業界的大量互動交流,使新加坡的雞尾酒文化能夠和倫敦紐約等地並駕齊驅,在這裡,無論你嚮往怎樣的格調,都能找到適合不同心情和氣氛的酒吧。」

技法創新不斷

Jigger & Pony餐飲集團的首席調酒師本江口明弘認為,本地顧客在飲食口味方面勇於冒險,非常樂於嘗試新味道,這對一名外籍調酒師來說,是很大的鼓舞。

他的師弟鳥潟彥人也認同這個看法,在東京主掌酒吧需要一板一眼,調酒的每個步驟都有必須嚴守的章法,而他在Gibson能夠保留注重細節的日式調酒風格同時享有融入新口味和技法的自由。

鳥潟彥人在這裡學會使用離心分離機,將雞尾酒當中的多餘雜質去除,保留食材味道同時讓雞尾酒呈現更晶瑩剔透的賣相和質感。

Manhattan使用「澄清」步驟,讓飲料有更晶瑩通透質感。

卡洛斯在Manhattan則致力在經典雞尾酒當中融入全新元素。以「Grasshopper」為例子,他使用檸檬等酸性食材來進行「凈化」步驟,擺脫原有的奶綠色澤和口感,而有更晶瑩和通透的質感。除了典雅的飲酒空間,Manhattan也設置了兩間庫房,一間展示來自世界各地,用來調製雞尾酒的獨特食材和用料,一間擺滿了橡木酒桶,用來陳釀預先調配好的雞尾酒如Negroni,營造更濃郁飽滿的口味。

Manhattan設橡木酒桶房,用來陳釀預先調配好的雞尾酒。

環保永續趨勢抬頭,卡洛斯和團隊將這個理念融入酒吧,除了以紙質吸管替代塑料吸管,也開始探討如何用橘子皮、檸檬皮等這些原本棄之不用的材料來為雞尾酒提味。

卡洛斯說:「我們最常被問及的是,Manhattan怎麼連續兩年蟬聯亞洲最佳酒吧。我覺得每個進門的客人期望都不一樣,不能只有單一的風格,而是要不斷創新,確保雞尾酒好喝,服務到位。」

南洋風崛起

本地雞尾酒文化方興未艾之際,歐美風格和日式雞尾酒吧最早萌芽,隨著雞尾酒吧蔚然成風,越來越多本地調酒師入行,開始磨出獨有新加坡個性。

Nutmeg & Clove開張時,就以南洋獨特的食材和香料為號召,用東革阿里、薑黃、南姜、丁香等材料調製雞尾酒。而Native和Operation Dagger等本地調酒師掛帥的酒吧成立後,也走這個路線,不斷探索本土材料,創製濃濃實驗性質的雞尾酒。

鳥潟彥人在Gibson現在除了經典雞尾酒外,也推出充滿亞洲風味的雞尾酒,所使用的材料包括山葵葉、紅毛榴槤、越南咖啡、抹茶、沖繩砂糖等。他認為在新加坡當調酒師的最大好處,是有學習掌握亞洲各地食材的機會。

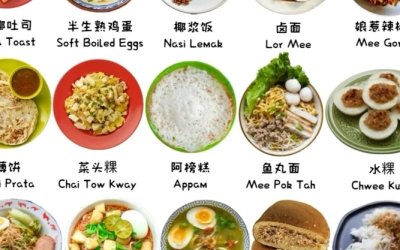

他說:「雖然許多南洋食材能夠入酒,但雞尾酒的調製講究平衡,並不是所有的味道都能夠用雞尾酒來呈現。我曾經就嘗過雞飯味和叻沙味的雞尾酒,雖然新奇,但並不是每個人都能接受的味道。」

鳥潟彥人認為在新加坡當調酒師,能學習掌握亞洲各地食材。

雞尾酒節培育創意

從事餐飲公關業多年的吳麗萍(42歲)六年前和酒吧Jigger & Pony合作時,首次接觸本地的雞尾酒領域,進行相關業務研究時也參與外地的雞尾酒節,因此萌生了舉辦本土版雞尾酒活動的念頭。

她等到2015年,本地雞尾酒業趨向成熟後,創辦首屆新加坡雞尾酒周,現在改名至新加坡雞尾酒節。

吳麗萍說:「一開始時,活動的目的是把新加坡定位為亞洲首屈一指的雞尾酒城市,我相信經過四屆活動後,我們做到了這一點。而接下來的宗旨是創造一個可持續的平台,培養新一代有創意的調酒師,進一步帶動本區域行業。」

本月初舉行的新加坡雞尾酒節不但吸引本地超過40家雞尾酒吧團隊參與,在維多利亞劇院外的皇后坊(Empress Place)舉辦為期三天的公眾盛會,也首次將舉辦三年的亞洲最佳50酒吧頒獎禮帶到新加坡。

她指出,新加坡去年已經贏得當中的13個席位,今年奪下12個席位完全不讓她感到意外。

「雞尾酒領域在過去五年競爭越來越激烈。有了競爭,每家酒吧必須致力於送上獨一無二的酒吧體驗。團隊必須努力創製突出的雞尾酒單、空間裝潢和服務素質,新加坡雞尾酒節的到來一定程度提升消費者的意識。」