受訪教育工作者多認為,由科目編班計劃取代後,學校和老師的確可能會在管理不同程度學生的學習進度方面面臨挑戰,但同時也可幫助並培養學生主動求知。

科目編班計劃將從2024年起全面推行,取代現有的中學分流制度。受訪教育工作者多認為,新政策會給學校及教師帶來新挑戰,但也進一步要求學生對課業負責,自主求知。

教育部長王乙康前天(3月5日)在國會宣布從2024年起,中學不再分流,全面推行科目編班,讓學生按能力修讀適合自己水平的科目。

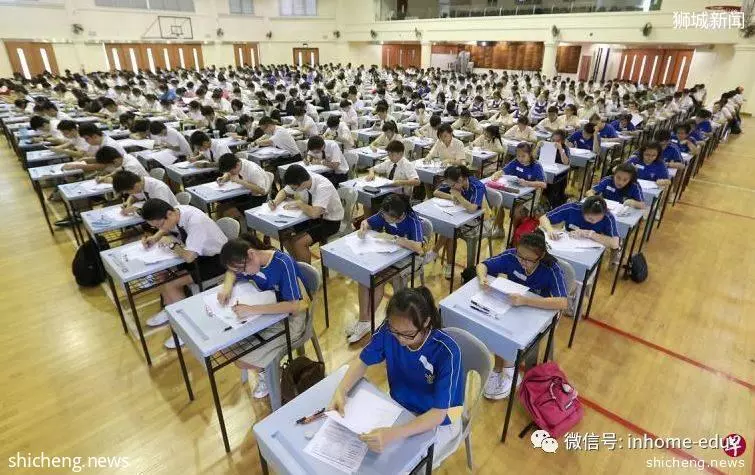

科目編班計劃將從2024年起全面推行,取代現有的中學分流制度。(檔案照)

伊布拉欣中學校長陳可欣(43歲)指出,由科目編班計劃取代後,學校和老師的確可能會在管理不同程度學生的學習進度方面面臨挑戰,但更重要的是,學生因有更多空間按個人強項修讀程度較高的科目,也應對自己的課業負起更多責任。「我們發現,學生在科目編班下會更有自主學習的動力,他們十分珍惜強項被學校發掘的機會,這是成長過程中必不可少的認同感。」

新民中學前校長吳中博(73歲)擁有豐富治校經驗,他同樣認為,科目編班計劃幫助並培養學生主動求知,是適應如今互動式教學的必要改革。

他回憶說,38年前開始實行的分流,是那個年代的教育創新,如今的改革也是如此。「創新都有風險,有意想不到的問題。我理解一些人的擔憂,但相信我國的教育工作者在累積幾十年經驗後的改革,會對未來起著非常重要的催化作用。」

當被問及科目編班下將科目分級是否「換湯不換藥」,依舊會衍生標籤效應,吳中博將政策比喻成處方,學校領導及教師是要將處方具體實施的「醫生」。科目編班打破原本的固定框架,給予學校更多因材施教的空間,但要做得成功,還需在執行上下功夫。

提醒人們學校作用不只教學

「學生情況不同,要教師去個別了解並引導。用語言和行動激勵學生是非常具體的事,但也是避免此次政策產生另一種標籤情況最重要的一環。」

新加坡管理大學社會學教授鄭寶蓮指出,分流被科目編班取代提醒人們,學校的作用不僅在教導學生課業內容,更重要的是如何將他們培養成有包容心、有責任感和一技之長的人。

「表現優異的學生在分流制度下很容易變得太過自我,忘記了他們的成功離不開家庭、老師及較優的社會資源。」

她同時從社會學的角度指出,環境和輿論對塑造一個人至關重要。「標籤化」是成人灌輸給孩子的社會觀念,當孩子被視為「不聰明」時,他本身也會認同。「從小扼殺孩子的希望,因為一次全國考試就自我否定,長大後也難以成為一個嶄新的人,這是非常可悲的。」

全面實施科目編班計劃後,那些只錄取單一源流學生的直通車學校與專校,會繼續保留特點,並確保教育體系多元化。受訪的直通車學校表示,不排除在未來提供一些應用層面的課程,也會以課程輔助活動等形式讓學生多與不同背景的同齡人交流。

萊佛士書院校長楊國平說,學校向來根據學生情況定製課程,以後也會如此。他不排除為學生開設一些應用層面的課程,但不一定以G1、G2或G3科目的形式出現。不過他也指出,一切為時尚早,有很多探討的空間,現在尚未有定案。