人工智慧正改變和顛覆著許多行業,面向青少年、甚至幼兒群體的人工智慧教育也越來越受到重視。 近日,頂級學府麻省理工學院(MIT)發布了一套面向 K-12 學生(即從幼兒園到高三)的人工智慧學習資源網站,目前這一網站已向全球開放。

網站地址:https://aieducation.mit.edu/

MIT出品,必屬精品 人工智慧學習資源網站 這一項目由 MIT 媒體實驗室副教授 Cynthia Breazeal 帶頭搭建,其提供的學習資源可以滿足全球數百萬兒童、父母和教育工作者的需求。

疫情之下,全球學校被迫反覆停課,學生們的學習情況也與之前相比有很多的不同。MIT的項目為停課在家的學生們提供了一個很好的免費教育機會。

該項目旨在將 MIT 的最新研究與 AI 時代的教育進行連接。 除了最先進的技術,它還會提供不斷更新的活動、學習單元、適合兒童的軟體工具、數字互動和其他支持資源。

這一項目也包括了其他重要教學資源,如谷歌的 Teachable Machines——一個基於瀏覽器的平台,人們可以在其上用方便快捷的方式為自己的圖像識別算法訓練分類器。

適合不同學習階段的AI科研項目

MIT 聯合各方利益相關者展開多學科、疊代和實證研究,以創建對居家、校內和校外項目以及在線社區切實產生影響的新技術、活動、實踐和項目。

具體而言,針對不同學習階段的學生,即 K-2、3-5 年級、6-8 年級和 9-12 年級,MIT 根據學生的認知程度提供了不同的 R 人工智慧研究項目。 下圖展示了適合K-2年級學生的一門叫做「每日AI課程「的項目:

不同學習單元提供詳實的學習指南和規劃

此外,針對不同的學習單元,MIT 還提供了相應的學習資料,如學習指導手冊、教學視頻、課程手冊、Workshop 等。

連世界數一數二的高等教育學府都開始重視幼兒園的人工智慧教育,似乎意味著計算機編程學習低齡化的趨勢將日益成為主流。 作為家長,怎能讓孩子輸在起跑線上呢?

Ednovation 育腦集團 全球人工智慧幼兒教育先驅 在計算機科學和 AI 的學習過程中,線上教育和線下教育都非常重要。在線下教育過程中,孩子們不需要使用計算機——對於低齡兒童來說這非常有意義。更重要的是,對於家庭條件和學習環境有限的孩子來說,這種方式也更加友好。

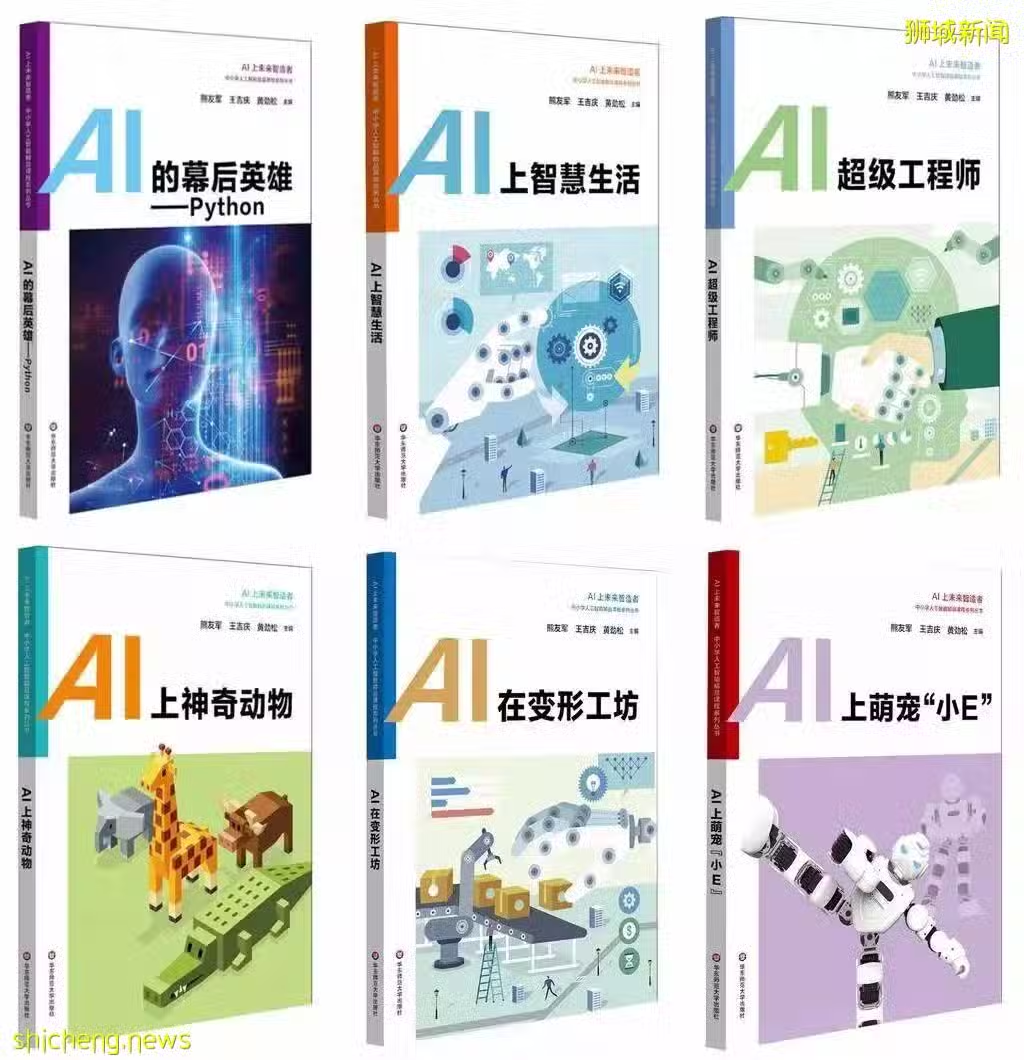

去年,全國首套涵蓋了從小學到高中的人工智慧教材《AI上未來智造者——中小學人工智慧精品課程系列叢書》在上海亮相。

全國共有數百所中小學將引入這套叢書作為選修課或校本課程,其中上海嘉定、雲南昆明的百餘所中小學於2019年春季開學後正式使用這套教材。

其實,中國對幼兒的人工智慧教育已經算遲的了。而新加坡這所幼兒園,才是全球人工智慧幼兒教育的先驅。它就是Ednovation育腦教育集團!

新加坡育腦教育集團成立於1991年,由哈佛大學理學博士、國際幼兒教育專家、多元智能信息化教育體系創始人言纘光先生創辦,是一家實行中文、英文與計算機程式語言三語教育的國際化0-6歲嬰幼一體的學前教育集團。

作為全球知名學前教育集團,新加坡育腦教育集團與新加坡企業發展局已經有了十餘年的合作,目前旗下包括三大幼教品牌劍橋幼兒園(Cambridge)、才兒坊幼兒園(Childfirst)、邵氏幼兒園(Shaws),在全球超過90家園所,分布在新加坡、中國和東南亞地區。

與此同時,新加坡育腦教育集團也在持續向0-3歲托育及早教服務、兒童潛力開發、素質教育等專項領域進行業態延展。

育腦集團在近20年的時間裡,一直專注深耕早期教育領域,為全球500多家教育機構輸出優質的教育服務和課程體系。將AI、steam、VR等新時代所需的科技課程引入早期教育,在遵循嬰幼兒身心發展規律的基礎上,構建起針對0-6歲早期兒童的包括0-3親子教育、托育教育、3-6素質教育在內的三大服務體系。

其最大的特色便是ISTEAM編程啟蒙課程核心價值:

I:Innovation創新——C語言人工智慧時代的全新社交方式。同時允許寶寶使用多個正確的回答路徑來完成同一個任務。

S:Science科學——通過對機器人操作的實踐,對每一次的理論結果進行更深層次的理解、思考與假設,提升孩子的科學素養。

T:Technology技術——學習最先進的AI數字化科技,理解並運動到生活與學習當中。

E:Engineering工程:將抽象的代碼指令進行模塊的具象化搭建,通過充分實踐從而提高統籌與分析的能力。

A:Arts藝術——加入孩子親手繪製與搭建的模擬場景,增強孩子的藝術創造力與想像力。

M:Mathematics數學——編程結構的搭建與機器人操作相結合,每一次都在構建更縝密與嚴謹的邏輯思維能力。

想讓孩子從小接受新時代教育的家長們千萬不要錯過!

人工智慧正在影響著所有人,但是在今天,只有不成比例的一小部分人掌握了如何設計或實現人工智慧的能力。

而育腦教育集團的終極目標便是希望通過幼兒教育實現 AI 的低齡化、普及化、民主化,最終有助於創建一個更具包容性、公平的未來。