在新加坡探索獨一無二的牛車水 (Chinatown),可以陶醉於歷史悠久的寺廟、時尚新潮的酒吧及新加坡豐富多彩的文化遺產。牛車水原是新加坡華人移民聚居的地方;而今,歷史悠久的寺廟、老字號中藥鋪,與新潮酒吧和生活時尚店鋪交錯而立,新舊交融並存的獨特風味,讓海外遊客和本地人都流連忘返。

在此度過充實的一整天。無論是探索百年古寺廟還是在時尚新潮的酒吧結交新朋友,牛車水總能帶給人新的體驗。

新加坡的幾處最引人入勝的宗教朝聖地就坐落在牛車水的中心地帶;走進這些古老寺廟,進一步了解新加坡源遠流長而又豐富多彩的多元種族文化。這個歷史悠久的地區融合了各種不同的文化,且是世界上唯一一條在同一街道上彙集了佛教寺廟、回教堂和興都寺廟的唐人街。

馬里安曼興都廟

目前在新加坡領取工作準證的印度客工超過十萬人,占比9.2%。1827年落成的馬里安曼興都廟(Sri Mariamman Temple)就是為了那些來自南印度納德邦(Tamil Nadu)的社群服務。廟宇成為初臨本地的移民的落腳處,並提供短期住宿,直到他們找到工作為止。這裡也是本地唯一為信徒主持婚禮儀式的場所。嬰兒滿月時,父母親抱著愛情結晶來到廟裡,接受神靈的祝福。

泰米爾文的Mari是「雨」,Amman是「女神」,因此諸神馬里安曼就是教徒信奉的雨神。印度有超過90%國民信奉興都教。

興度廟塔共六層,放置了神靈、神獸和其他神物的雕像。蜂蜂還能看到身穿英國統治時期暗綠色軍裝的印度士兵。廟門入口是高聳的塔樓,雕刻著數不盡的印度神明,是標準的南印度廟建築風格。

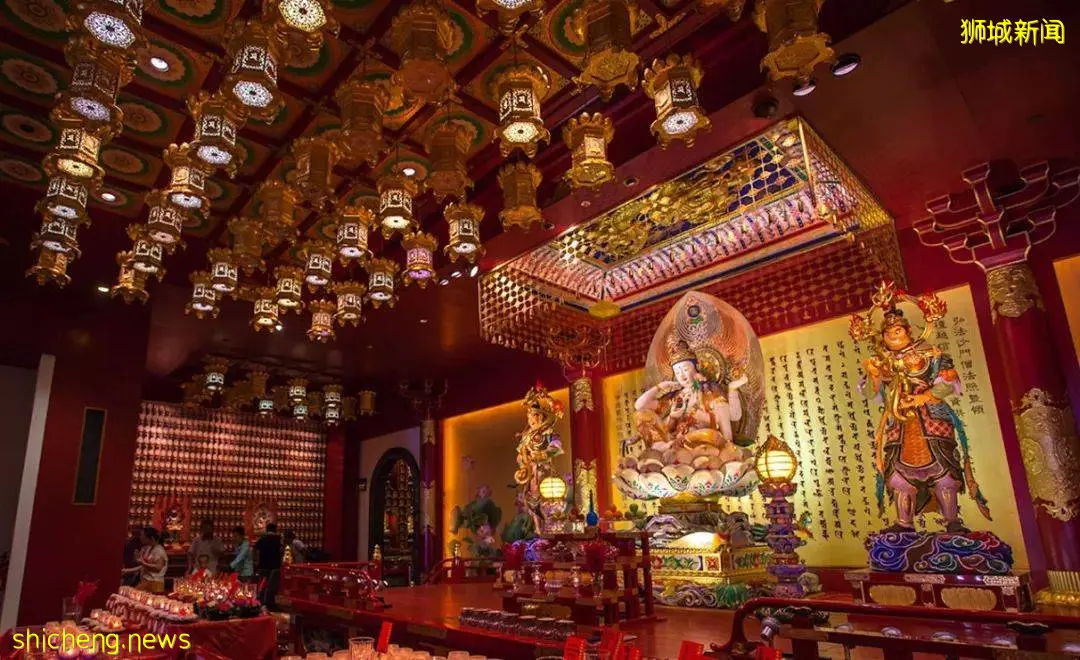

佛牙寺

跟兩百年歷史的印度人宗教場所相比,2007年落成的佛牙寺龍華院顯得格外新穎,也莊嚴宏偉多了。金碧輝煌的四樓大廳供奉著佛祖的臼齒,訪客只可隔著玻璃遠觀。

佛牙寺供奉的是彌勒佛,也是未來佛。根據佛經記載,彌勒是繼釋迦牟尼之後來到人間救濟眾生的佛。一般見到的彌勒佛的形象量大福大,心廣體胖。大肚彌勒佛是宋代才流行開來的,大肚能容天下事,提醒世人學習包容。龍華院大殿供奉的彌勒佛並不肥胖,相信現在的寺廟已經很少類似的造型了。

寺廟的名稱源自佛教徒心目中佛陀留下的犬齒,人們在佛陀火葬之地印度拘屍那伽城發現此物,並一直供奉展示。

位於寺廟三樓的佛教文化博物館收藏著各式各樣珍貴的佛教文物,例如骨頭和舌頭聖物,聖光殿 (Sacred Light Hall) 位於四樓,陳列著寺廟的鎮廟之寶。

佛牙舍利被安置於重 3500 公斤的巨大佛塔之中,該塔由 320 公斤黃金製成,其中 234 公斤黃金來自於信徒的捐贈。遊客只能從公共觀賞區膜拜觀賞佛牙舍利,只有僧侶才能進入佛牙舍利間。

天福宮

還沒到天福宮時,先會看到路邊幾家香燭鋪子,感覺一下子回到了國內,接著往前走就會看到天福宮了。

天福宮供奉的是在護航的「媽祖」,閩南人揚帆出海前和抵達大陸上岸後都要祭拜媽祖庇護,這座建於新加坡的天福宮便是早期閩南人的聚集之處。

這座寺廟充滿了濃重的中國南方傳統建築風格,使用了石材、瓷磚以及木材、龍鳳裝飾、精美的雕刻與宏偉的圓柱,更讓人稱奇的是,整座建築未使用一根釘子。

寺廟中清朝光緒皇帝於 1907 年御賜的匾額也值得一覽,反映了天福宮在新加坡與中國歷史與傳承中的非凡地位。

詹美回教堂

建於 1826 年,是丘利亞人在牛車水建起的第一座回教堂。過去 200 年來,詹美回教堂一直是橋南路 (South Bridge Road) 的一處著名地標,並連同附近的 馬里安曼印度廟 (Sri Mariamman Temple) 經常出現在早期的插圖、照片和明信片中。

詹美回教堂也被稱為丘利亞回教堂。如今,在新加坡開設淡米爾語宗教課程的回教堂少之又少,詹美回教堂就是其中之一。