《風味人間》第二季里講過一個沙茶醬的故事。

老人劉瑞興出生於印尼,父輩是福建出海去印尼打拚的華人。15歲時,劉瑞興回到福建。帶著生長於印尼的根,和不熟練的母語,他駐紮在了泉州。

跟他一同駐紮的,還有印尼無處不在的沙嗲醬,只不過在本地,它經歷了一番食材和工藝上的蛻變,改名沙茶。

劉老親手從原材料花生和香料開始認真的製作沙茶醬的畫面,他與妻子相親相愛的模樣,是看完故事後揮之不去的畫面。

當悠揚的音樂響起,旁白講述著「食物跟隨人的腳步,從一個地方到達另外一個地方,有些驟然消失,有些慢慢沉澱,還有些依稀能追索到最初的模樣。」 眼角總會在某個地方開始模糊…

今天想給大家推薦的,就是這麼一個講述美食尋根的紀錄片。

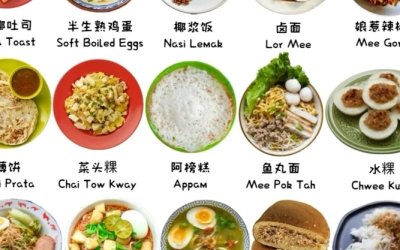

從海報,畫質和人物的穿著,你大概能猜到這是部有一定年代的電視紀錄片。它的第一季播放於2008年,由新加坡新傳媒8頻道首播。

每集都是一個新加坡人熟悉的美食,每集都有一個不同的新加坡主持人。他們帶領大家一步步倒推這個熟悉的滋味,探尋他們的根在何處,滋味如何,又經歷何種變遷,才成了如今的模樣?

點擊文末「閱讀原文」觀看其中一集

絕大多數非沿海地區居民,對「肉骨茶」三個字應該是陌生的。即便在熟悉它的潮汕、福建兩地,諮詢老一輩阿公,也會得到「小時候從沒聽過」的回答。

*《美食尋根》

這是個完全的新加坡原創,幾乎所有80後新加坡人,都有小時候父母外出作業,沒時間做飯,帶肉骨茶回來當晚餐的記憶。

但如果漫步在新加坡本地,你會看見遍布「潮汕肉骨茶」和「福建肉骨茶」的招牌。這是兩種完全不同的肉骨茶風格,而這集的目標,就是去探尋:肉骨茶究竟是哪裡帶來的美味?

*《美食尋根》

倒推是這部紀錄片採取的主要敘事手法。

肉骨茶尋根的第一步,就是根據尋常店家老闆的回憶,來到他們記憶里最早擁有肉骨茶的地段,找尋那裡還存留的老店。新加坡克拉碼頭就是老一輩還記得的,第一次吃肉骨茶的地方。

「我5歲來的時候,我爸爸就開始做肉骨茶了,」 回憶的是那時已經78歲,克拉碼頭最老的肉骨茶店的老闆。「我爸爸最早是來做碼頭工人的,為什麼開始做已經不知道了。但那時候這裡很多人在做。」

*《美食尋根》

這是潮汕式肉骨茶的第一步尋根。根據新加坡本地潮汕移民史的專家口述,最早肉骨茶誕生於碼頭苦力工中。他們買不起肉,只能買肉骨,加簡單的蒜頭,胡椒,醬清熬成湯,喝完去繼續做苦力。

之所以叫肉骨茶,是因為潮汕人吃肉骨也會配功夫茶,外人看見了,就給它起名肉骨茶。

但就像解說詞說的那樣,食物是跟隨人的腳步,從一個地方到達另外一個地方的。它的誕生很少是一拍腦門的完全創新,但凡存在,就能在某個地方找到某種靈感的根源。

主持人到了潮汕,才發現雖然勞工狗仔生活艱辛,本地幾乎沒有任何接近肉骨茶的食品。

據潮汕專家張新民口述,那時候的碼頭苦工吃得最多的是甜粿,一種耐保存的乾糧

*《美食尋根》

馬來西亞是尋根的再下一步,巴生是馬來西亞第二大的港口,也是最早福建移民登陸的地方。福建人來本地謀生,並售賣自己製作的福建小吃。所以在早年的巴生港口,有很多製作包括咸飯,肉羹湯和燉豬骨的小攤子。

巴生的「德地肉骨茶」就是馬來西亞人眼中,肉骨茶真正蛻變發光的地方。如今這家店已經進入第三代傳承,地址也早已搬離了巴生。

*《美食尋根》

尋根到這一步,故事的樣貌變成了:福建來的苦工會在巴生賣燉肉骨,其中做得最好的是一個叫李文地的人。根據當時的語言習慣,如果你叫阿榮,做豬肉做的好,就會改名叫「豬肉榮」,李文地便開了個店,叫「肉骨地」。

只不過在閩南語發音里,「地」和「茶」是一模一樣的,福建永春人吃肉也有喝茶的習慣,不明所以的食客漸漸就把它喊做肉骨茶,名字也就流傳開來。

福建肉骨茶的滋味比潮汕的更加濃郁,會增加很多藥材來祛濕滋補。而中藥的另一種說法也是「藥茶」,似乎也間接佐證了馬來西亞的福建人是最早「創造」肉骨茶的地方。

*《美食尋根》

片子到這裡也就進入尾聲。沒有誰對誰錯的定論,只是通過這道菜,挖掘了馬來西亞和新加坡人最熟悉的食物背後,一段艱辛但不失滋味的移民勞作史。

這中間的跌沛流離和曲折離奇,在一步步的倒推里,竟也顯得有些可愛。

如果說肉骨茶是食物在異地的「憑空誕生」,那麼雲吞麵則是一個食物,是如何隨著人的遷徙和腳步,「拷貝又走樣」的。

沒有人對雲吞麵陌生,描述它的模樣多少都知道:雲吞打底,麵條放上,湯底是大地魚熬的,咸鮮回甘,最後撒上一些韭黃段。麵條最好是手工竹升面,如果只有機器做,也必須是全鴨蛋面,不放一滴水。

*《美食尋根》

但如果讓新加坡人描述,則是完全不同的面孔:雲吞和麵條干撈,配上醬汁和辣醬等作料拌勻,最後鋪上一層叉燒和幾顆燙青菜。雲吞是鮮肉餡的,麵條是雞蛋鹼面,如果不專門說,首選干撈做法。

*《美食尋根》

作為新加坡電視台做的紀錄片,自然會首先假設所有雲吞麵都是「干撈叉燒雲吞麵」,然後帶著這樣的認知,一步步倒推回最正統的廣府雲吞麵。

但對於土生土長的本地人,新加坡的吃法可以說是非常不尋常了。

*《美食尋根》

不過食物伴隨人的遷徙,改變從來不可避免的。

片中也認真解釋了改變的緣由:最早的新加坡雲吞麵的確如廣府一般,面是全蛋的,由竹竿一點點手工壓出來。一個食客進來點餐,雲吞就是雲吞,叉燒面就是叉燒面,兩者絕不重合。只不過鴨蛋在當時的新加坡很難找,於是這裡很早就變成了全雞蛋。

改變來自於上世紀40年代,生活環境開始變好後,人們對雲吞麵的澆頭開始有了不一樣的認知。再加上燒臘店為了創收,也開始做雲吞麵,叉燒就逐漸成了雲吞麵的必備。但最早仍然是湯麵,干撈是更後來的潮流。

*《美食尋根》

上世紀50~60年代,干撈麵不知為何開始興起,所有人會主動要求麵條全部干撈,有創意的老闆甚至會在此時加上一兩個油炸雲吞進干撈麵。逐漸的,潮流又變為常規。

雖說店家依舊有凈雲吞和叉燒面,要湯麵也可以直接做,但當一個新加坡人走進一家雲吞麵館,他期待的,就是干撈雞蛋鹼面配雲吞叉燒。叉燒一定要夠厚夠嫩,湯底一定要夠鮮,各家自製的醬料和辣椒要足夠特色。

這就是《美食尋根》的模樣。

它從新加坡人的視角出發,帶著數百年華人離鄉背井闖生活後,還依稀保留的家鄉滋味,溯源追根。這裡面講述的不僅僅是滋味脈絡,更是華人對根的渴望。

「刺桐花開了多少個春天,東西塔對望究竟多少年」,這句余光中的詩句,大概也是這部紀錄片最靈魂的聲音。

下周一見!

作者:梅姍姍

排版:風味君

頭圖:《風味人間》第二季

部分圖片來源於網絡