新加坡《聯合早報》1月18日發表社論指出,能吸引投資才能創造就業機會。

社論說,去年,新加坡共吸引到152億元的固定資產投資,遠遠超出經濟發展局原來預測的80到100億元。這是自2012年以來的最佳成績。這無疑是一個意外的驚喜,但也並非偶然,是許多內外因素相互作用的結果。

外在因素方面,主要是地緣政治和地緣經濟的動盪,尤其是美國對中國發起貿易戰,單邊主義等措施,在過去一年多里攪亂了整個世界經濟秩序,破壞了供應鏈和各大世界市場的供求情況。

社論指,雖然中美剛剛簽訂了第一階段協定,但很多投資者仍持懷疑的態度,美國加諸於中國商品的關稅也沒有全部取消。這種不確定性很可能要持續到美國大選過後。因此,投資者需要尋找穩定的避風港。目前東南亞地區可以說是相對理想的落腳地。

亞洲地區總體而言是當前世界經濟增長力最蓬勃的地區,而東協的中心位置尤其優越,新加坡更是中心中的中心。

新加坡穩定的政治和安定的社會,顯然是吸引投資者的一大因素。政治與社會的穩定,減少了投資風險。新加坡的中心地位,也為世界投資者提供了開闢本區域廣大市場的立足點。

社論分析,內在因素方面,新加坡的優勢在於具備了投資者所需求的訓練有素的勞動隊伍。無可否認,這裡的營商成本較本區域其他國家來得高,但新加坡卻具有更好的配套設施,包括良好的基礎設施,親商的大環境以及高效率的行政。

經發局指出,去年的投資承諾數據顯示,有意把握亞洲增長的全球公司把新加坡視為首選,也凸顯我國作為製造、創新和數碼活動中心的競爭力。

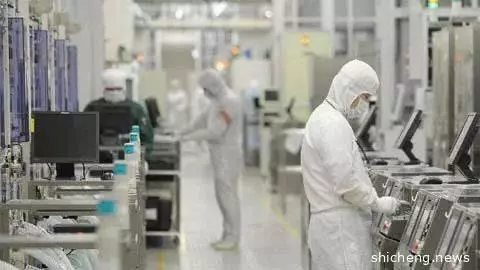

因此,過去一年裡新加坡所吸引的投資承諾,主要是在高新技術行業方面。比如,製造業的投資主要在半導體、能源與化工。在152億元的投資中,電子業占了約28.4%,精密工程業占了約四分之一,化學工業投資占比激增至32.2%。

社論認為:只有投資才能創造就業,而只有高質量的投資才能為新加坡人創造優質和高薪的工作。因此,必須確保新加坡一直具備能吸引投資的優越條件。

去年新增的投資預計可在未來三到五年創造3萬2814個就業機會,並帶來294億元的經濟增值。新增就業機會幾乎比原來預測的1萬6000至1萬8000個多出一倍,這當然是未來求職者的喜訊。但問題是,本地是否有足夠具備所需技能的員工?

經發局指出,新增工作近半在數碼經濟領域,而有高達六七成屬於專業人士、經理、執行員與技師(PMET)職位。根據當局所公布的數據,在2015年至2018年期間,本地增加的近6萬份工作,有5萬份歸新加坡公民,超過9000份則歸永久居民,分配比例大約是6比1,這與本地人口和永久居民人口的比例一致。

社論指,這些數據應可消除早前一些人對永久居民搶走本地人飯碗的疑慮。事實上,永久居民在職場起到的作用是補充本地人的不足。

值得特別關注的倒是貿工部長陳振聲所指出的40歲到50多歲這一員工群體,由於他們的技能可能不同,工作和教育背景也不一樣,因此可能無法從新增就業機會中受惠。

因此,政府機構在尋求投資創造就業機會時,既包括了高科技行業,也包括了服務業。但屬於這個年齡層的員工,本身也必須不斷學習,重新訓練,自我轉型,適應新的職場需求才是。

文章來源:水木然學社