「新加坡是否會犧牲綠地來搞城市建設?」「新加坡開發工業園區,如何妥善規劃產業、住宅、教育、醫療等板塊?」「新加坡是否有釘子戶?」「新加坡如何解決光污染問題?」「新加坡本島土地緊張,是否考慮開發使用烏敏島的土地?」

10月11日,在位於麥士威路(Maxwell Road)上的新加坡市區重建局(Urban Redevelopment Authority,URA),來自李光耀公共政策學院「M14」的學員接連提問佘芳英署長與吳延陵建築師。

URA是新加坡的法定機構,成立於1974年。URA主管新加坡城市規劃,其使命是「將新加坡建設成為一個適宜生活、工作與休閒的卓越城市」。曾於9月14日為「M14」學員做「領導力」主題演講的陳榮順教授,曾經擔任URA執行長。

「M14」是學院MPAM(高級公共行政與管理碩士)項目2023級的簡稱。該項目始於2010年,迄今是第14屆。

此次前往新加坡URA參觀學習,是「M14」首次走出課堂,實地走訪新加坡法定機構,學習新加坡的土地和城市發展規劃。參觀活動由MPAM項目主任顧清揚教授帶隊。

在前往URA的大巴車上,顧教授現場教學。「新加坡的城市建設,並未採取推倒重來的Planning(規劃、設計)方式,而是強調尊重自然和歷史的Redevelopment(重新開發)方式。」他說。

1965年,新加坡獨立。彼時,土地國有化率只有49%。如今,國有化率超過90%。顧教授稱,這背後是新加坡政府提振土地國有化率的強力措施,一是土地徵收,將私有土地轉為國有土地;二是填海造陸,尤其是前者,為「居者有其屋」計劃的實現和大規模產業園建設,奠定了堅實基礎。

早在20世紀五六十年代,新加坡的居住環境很差,「房荒」問題十分嚴重,罷工事件頻發,社會極不穩定。1959年,新加坡結束殖民統治走向自治。次年,就成立了建屋發展局(Housing and Development Board,HDB),負責組屋的規劃、建設和管理,「只租不售」面向中低收入家庭供應組屋。獨立前一年,新加坡推出了「居者有其屋」計劃。獨立之後,為鞏固新生政權,新加坡政府意識到「有恆產者有恆心」的重要性,掀開了新加坡住房自有的序幕,HDB的供應模式從租賃逐漸轉向銷售。

要建造組屋,就離不開土地。1966年,新加坡政府頒布《土地徵收法》(Land Acquisition Act,LAA)。該法令允許政府為了公共利益或者公共事業需要,可強制徵收土地,這一法令從數量上保障了組屋建設用地供給充足。彼時,由於低收入人群的居住環境極差,組屋又是旨在解決其住房短缺問題。因此,在國家法律面前,新加坡鮮有「釘子戶」。

1973年,土地修訂法案出台,明確政府有權調整被徵用土地價格,且價格一旦確定,不得隨意抬價,也不隨市價波動。該法案確保HDB以遠低於市價的成本獲取土地。

這些法案都讓新加坡政府增強了對於城市開發的控制權。至第三個「建房五年計劃」(1971-1975年),新加坡政府基本解決了低收入人群的「房荒」問題。尤其是1974年,新加坡政府成立了「住房和城市開發公司」(Housing and Urban Development Companies,簡稱「HUDC」),專門面向中等收入家庭提供質量與設計接近私人住宅,但成本只有後者一半的組屋,面積一般在139-158平米,同時提高申請者收入上限,讓更多的中等收入家庭可以住進組屋。

在基本解決低收入人群居住問題之後,1974年,URA應運而生。其使命就是「採用長期和全面的規劃方法,制定長期規劃和總體規劃等戰略規劃,以可持續的方式指導新加坡的實體發展。」

1982年後,HUDC整體併入HDB,後者的職責也從「只向低收入家庭提供組屋」轉向「同時服務中低收入群體」。

需要說明的是,URA與HDB均為法定機構,共同隸屬於國家發展部(Ministry of National Development,MND)。MND是新加坡政府部門,主要負責規劃和指導土地利用、基礎設施建設等相關政策的制定和實施。

在URA會議室,通過一部宣傳短片的播放,「M14」學員對新加坡城市建設情況有了初步了解。

據吳延陵女士介紹,URA員工約1000人,全局主要有城市規劃(土地用途規劃、城市設計、發展管制等)、協助(政府售地、房地產研究)、推廣(重點區域的場所營造,促進卓越的建築、城市設計和規劃)三項職能。

新加坡是典型的人多地少的國家,總人口約592萬人(截至2023年6月),國土總面積734平方公里,這是新加坡的基本盤。然而,這個人口密度全球排名靠前的城市國家,其有限的國土面積既要滿足與他國無異的住宅、工業、商業、港口、國防、機場、建築遺產、自然風光、垃圾填埋、水產養殖等需求,又同時面臨著不斷變化的挑戰,比如人口老齡化,家庭人口結構變化;在瞬息萬變的世界中保持競爭力;可持續發展和資源閉環;適應和減緩氣候變化;保持韌性,為危機做好準備;適應新趨勢和科技進步等。

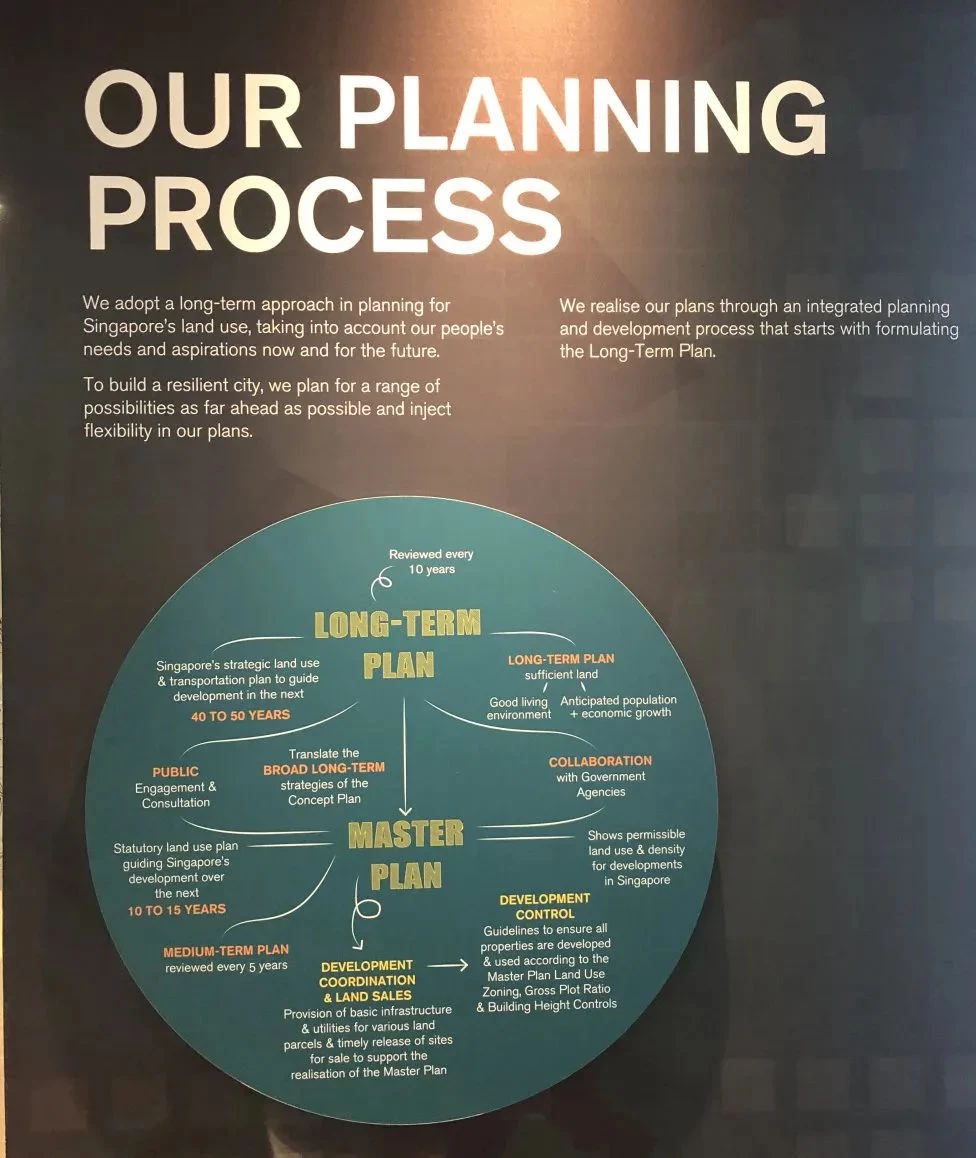

吳延陵女士表示,為了兼顧經濟、社會、環境三個要素,同時還要考慮彈性、韌性、包容度,URA採取可持續發展規劃。在新加坡整個規劃系統中,首先會有一個長期規劃,從而引導總體規劃,並通過政府售地、發展管制的方式,貫徹落實總體規劃。

自1965年獨立至今,新加坡一共有五份長期規劃。最早一份出現於1971年,最晚一份問世於2022年。在這份最新的長期規劃圖中,新加坡的城市規劃呈現三大主要特點:一是多中心發展,讓就業機會靠近住家;二是自然走廊,串聯大小綠化區域;三是未來發展區,預留空間以便未來調整規劃。

在URA的《年度報告(2021/2022)》中,URA董事局主席何學淵稱,過去的一年,意義重大。尤其是我們開啟了《長期計劃檢討》(Long-Term Plan Review,LTPR)——迄今為止規模最大、最具包容性的規劃工作之一,用以描繪新加坡故事的下一個篇章。

這是一份徵求超過1.5萬名公眾意見,在集體願景、共同價值觀的基礎上制定的新加坡未來50年的規劃。

何學淵提到,考慮到未來唯一不變的是不確定性,「LTPR」增強了對土地利用規劃審查的針對性,即提高規劃的靈活性和加強城市的抗災能力。同時,這次規劃的制定,也提供了一個讓URA與全體新加坡人一起重新思考國家未來各種可能性的機會,因為新加坡的未來與新加坡人的利益息息相關。

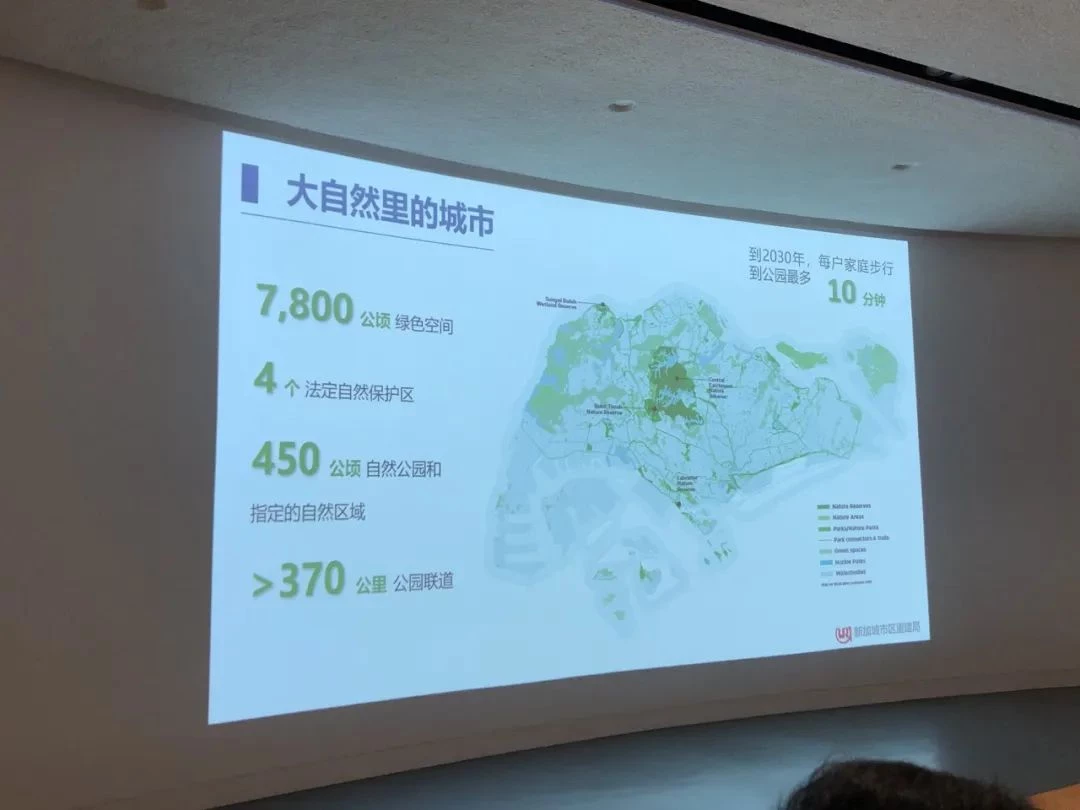

「新加坡現有的公園綠地、垂直綠地,占國土面積30%-40%。在未來,我們的城市開發,不但不會犧牲這些綠地,而且還要規劃建設更多廊道、垂直綠地,確保實現0.8公頃/千人公園綠地的園林綠地指標。」在回答「M14」學員提問時,佘署長給出這樣的回覆。

她還提到,在新鎮(New Town)的規劃中,關於住宅、產業、教育、醫療等板塊的布局,要妥善協調多個相關部門。而且新鎮的規劃圖中,一定要考慮空白用地,為將來城市發展留下空間。

「釘子戶」

關於「釘子戶」問題,佘署長稱,在早期,由於大部分國土屬於私人所有,但在新加坡政府頒布法令後,全體新加坡人必須服從,也就不存在所謂的「釘子戶」問題。如今,新加坡政府不再像過去那樣,一味採取強制手段,而是更多採用獎勵措施。同時,如果公寓需要改造,只要80%的居民同意,就可以跟開發商直接談判。

「光污染」

關於「光污染」問題,她認為,新加坡人的睡眠質量受到影響,與城市本身壓力大有關,倒與「光污染」關係不大。當然,整個城市也儘量使用環保燈管,在不同區域打造不同燈光效果,控制燈光過亮,避免造成「光污染」。同時,也要注意市中心高層建築布置透明玻璃,容易對鳥類造成影響。

烏敏島開發

關於烏敏島開發事宜,她解釋稱,1991年,新加坡有考慮過規劃開發該島嶼。但是,經過民眾反饋及多方考慮,2001年該島嶼重新調整為儲備用地留待未來使用。直至2022年最新長期規劃,也堅持這一定位。

文字:李光耀公共政策學院 MPAM2023級學員 邵海鵬