新加坡能夠在二戰結束後,迅速崛起,經濟水平不僅恢復到了戰前水平,同時還在隨後一躍成為了亞洲四小龍之一,很多人將新加坡所取得的這些成就歸功於時任新加坡總理李光耀,但實際上有一位荷蘭人,他對新加坡的貢獻可能遠大於李光耀,他的建議幾乎奠定了後來新加坡的發展方向。

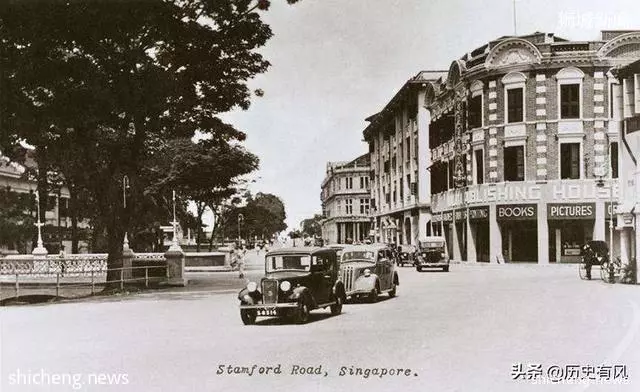

二戰結束時,和亞洲大多數戰後地區一樣,新加坡失去了戰前的經濟繁榮景象,社會陷入一片混亂,民生凋敝、物價飛漲、食藥奇缺是新加坡的每日常見景象。

但在百姓生活如此困難的情況下,戰後新加坡的各種力量,包括英國殖民當局、左翼、右翼或中間力量,以及馬來亞民族聯盟等,即使是當時熱衷於工會、學生運動的地下力量,其關注點始終都是聚焦在新加坡的政治議題上,極少有派別關注新加坡的民生問題。

加之二戰結束後,英國因受限自身實力,難以維持對遠東殖民地的護衛能力,轉而採取培育馬來亞地區自治能力和意識,希望能夠構建一個由當地居民自治的聯盟式共和國。

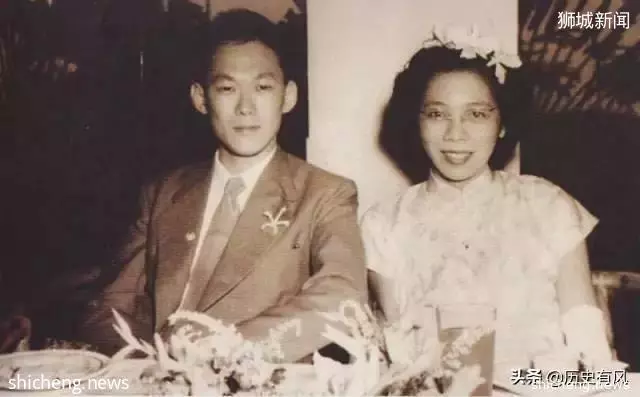

英國的這一舉措無疑是給了戰後新加坡各種團隊和力量注入了一劑興奮劑,各種政治性團體相繼成立,這其中就有李光耀參與創建的人民行動黨。

各種政治團體圍繞著新加坡獨立後的走向展開了鬥爭,大多數團體要求與馬來亞合併,但在具體的合併方式上卻爭吵不休,這種爭吵一直持續了十多年,新加坡的政局一直都很不穩定,而轉折就出現在1961年的夏天。

這一年隨著聯合國技術扶助小組的到訪,新加坡終於開始走出紛紛擾擾的政治爭吵,開始將更多精力轉向經濟與民生領域。

這支技術小組由荷蘭經濟學家魏森梅斯率領,魏森梅斯曾為戰後荷蘭經濟的復甦做出了重要的貢獻。

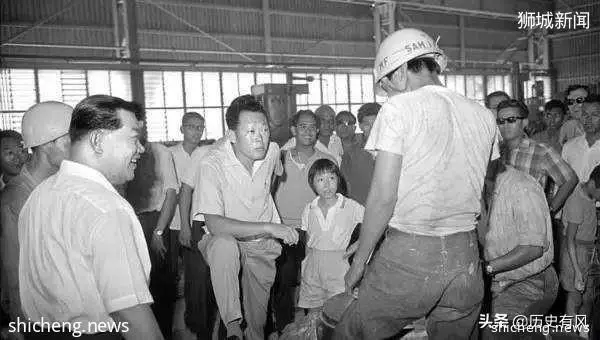

魏森梅斯率領專家組在新加坡待了兩個月,期間他們分析了新加坡的各種經濟數據和資源分布,走訪了新加坡的學校、醫院和社區,甚至還到偏僻的鄉村和海岸進行了走訪。

最後他們在遞給李光耀所領導的新加坡人民進步黨政府的報告時稱,新加坡只是亞洲一個暗角中小得可憐的市場,同時這個市場還飽受罷工和政治動盪的困擾。

雖然在這份報告中,越分析越覺得新加坡的發展前景黯淡,然而魏森梅斯還是找到了破解其發展困境的道路,他與專家組為新加坡擬定了一個四年的發展計劃,這個計劃強調在新加坡當前的環境下,政府必須直接參與經濟發展和工業增長的任務,並創造條件和製造環境,以支持其發展。

魏森梅斯認為,新加坡的經濟計劃要想取得成功,必須滿足三個條件。一是恢復國外投資者信心,因為他發現新加坡受限於其資源和市場的弱小,只能以轉口貿易和境外投資來拉動經濟的發展。

二是避免政府直接插手生產市場,魏森梅斯認為強調政府應該直接參與經濟發展,是認為政府應該為經濟發展提供良好的基礎設施和社會環境,但他反對政府以各種形式直接介入生產市場,特別是政府直接參與企業經營的行為,他認為這不但不利於經濟發展,還會造成資源浪費和不正當競爭,從而降低國外投資者信心。

三是要努力培育共同的馬來亞市場,魏森梅斯發現新加坡在歷史上的經濟成就主要在於東西方轉口貿易,這種貿易形勢使新加坡獲利豐厚,但同時也極容易受到波動,而相反來自於整個馬來亞地區的貿易始終較為穩定,他把共同的馬來亞市場形容為新加坡經濟的根基。

從1961年底開始,新加坡開始具體執行由魏森梅斯小組所制定的經濟計劃。他們先是在郊區整治了近4000英畝的沼澤和荒地,將其改建成了一個工業園區。

發展這個工業園區優先關注的是降低失業率,讓社會重回正軌,因此在建設工業園區的第一個階段,新加坡當局引進的大多數是紡織業等勞動密集、低附加值的產業,這些產業所需工人不需要太多技術,投資額也不高,加上新加坡所實施的稅收優惠和進口關稅保護政策,在短時期內吸引了大批的工業投資者。

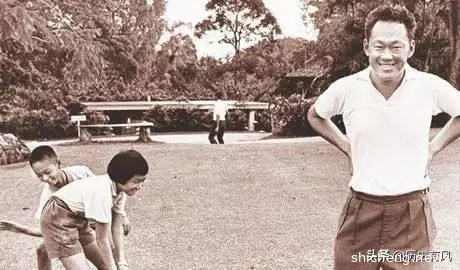

而為了恢復投資者信心和培育馬來亞共同市場,李光耀所領導的新加坡政府不僅保留了萊佛士的雕像,以安撫西方人的情緒,同時也積極推動與馬來亞聯邦的合併,在歷經數次談判的挫折之後,李光耀甚至退讓到了願意縮減新加坡在馬來亞聯邦議會中的席位。

雖然在推動與馬來亞的合併事業中,李光耀及其新加坡政府舉步維艱,但到1963年時,新加坡按照魏森梅斯的經濟計劃,已經逐步走出了困境,島內的經濟、教育、衛生不斷恢復正常,甚至超過了同時期的眾多亞洲地區。

此後,無論新加坡島內政局如何變動,以及國際形勢如何變幻,魏森梅斯所留給新加坡的經濟發展建議,一直成為新加坡各屆政府所遵循的一條發展準則,而也正是因為這條準則,讓新加坡從戰後的亞洲暗角成為了遠東的一個閃光點。

發帖時間: 新加坡本地新聞