打開今日頭條,查看更多圖片

新加坡是個多元文化的國家,其中最主要的是中華、印度和馬來文化,新加坡居住的族群也以這三個族群為主,華人占總人口的75%,馬來人占14%,印度人占9%。雖然印度人口比例不多,但是在新加坡最有色彩特色的正是這個名為"Little India" 俗稱「小印度」的地標區域。

說起小印度,絕對是一個「重口味」的地方。一走進小印度,看到的是色彩繽紛、五顏六色的各式建築、印度人棕褐色的皮膚和印度婦女身上的絢麗多彩沙麗、還有空氣中瀰漫的濃重的印度香料味道和咖喱味道,特色極為鮮明,怪不得小印度能夠成為新加坡最具特色的旅遊景點之一。

1819年萊佛士航行到新加坡時,隨行的就有很多印度水手、助手和士兵,他們是第一批印度移民。隨後越來越多的印度人來到新加坡謀生,逐漸形成了印度人族群聚居地,也就是今天的「小印度」(Little India)。

街邊的店鋪,很多這種印度風情的裝飾和印度女郎的畫像。讓人立刻感覺是置身於印度這個國度。

小印度也是新加坡著名的購物、旅遊、休閒一站式綜合街道,也是新加坡最具有印度風情的社區之一。在小印度可以買到各種極具南洋風情的商品和食物,各種印度美食、零食、糖果風味獨特,色香味俱全。

小印度里的建築色彩風格五彩繽紛,黃色紅色藍色為最為鮮艷的色調。各色人種像是掉進了五彩調色板一樣在大街小巷裡行走。

整面牆色彩斑斕的塗鴉彩繪,都是遊客們到此一游拍照打卡的地標建築。

一處酒吧外牆上,一張告示里寫滿了各種酒吧「規則」,不許抽菸,不許大聲喧譁,不許吐痰等。仔細看右側的告示,裡面幾個規矩很搞笑:「不許與收銀員打情罵俏」,「不許在廁所里睡覺(員工除外)」。都說新加坡是個法律嚴厲的國度,沒想到一個小小酒吧都有那麼多明文規矩。

小印度最主要的街道叫實龍崗路(serangoon Road),是新加坡最古老的馬路之一。據說早年這裡是一大片森林,常有毒蛇猛獸出沒,居住在這一帶的人要不斷敲打銅鑼來趕走野獸。用馬來語來說,就是「di-serang dengan gong」,久而久之,就演變成了今天的「serangoon」

國慶前筆者去到實龍崗路,在路口街拍了一小會,這條馬路在小印度是屬於最大的的主幹道,來來往往最多的除了印度人就是我這種外來遊客。街道兩邊五彩的房屋,和飄來的印度氣息,讓我真的恍然置身於印度。

站在實龍崗路路口,一家四口的印度家庭,讓我幫他們拍幾張照,給兩個兒子拍了這張照片。還和他們全家一起合了影。

路口等紅燈的摩托車手,見我拍照主動向我揮手示意,印度人還是很可愛的親切的。

街頭的印度婦女基本上著五彩紗麗,滿臉塗脂抹粉。

實龍崗路一邊是新加坡著名的傳統市場竹腳中心,有點類似中國的小商品市場,一般的日常用品、服飾布料、蔬果、魚肉、乾糧、香料到各式小吃等,應有盡有。所以這裡是小印度人氣最旺盛的地標地。

印度婦女的特寫,眉心一點紅加上耳環髮飾。

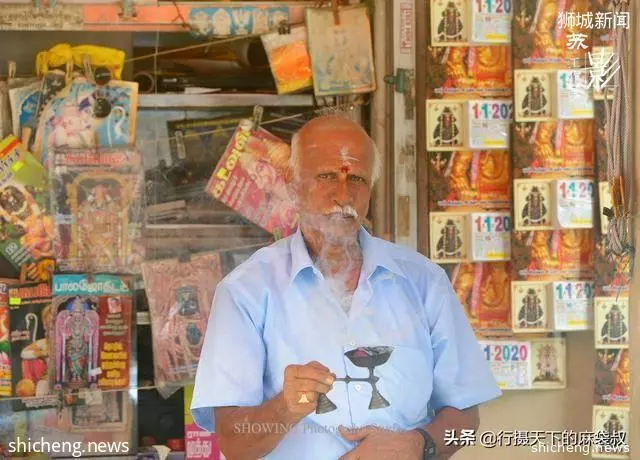

路口拐角的一個書報亭,一位白髮白須的老者在以印度傳統的方式做早禮拜,煙霧環繞每一個物品做祈禱禮拜。對著我的鏡頭很和藹地讓我拍照。

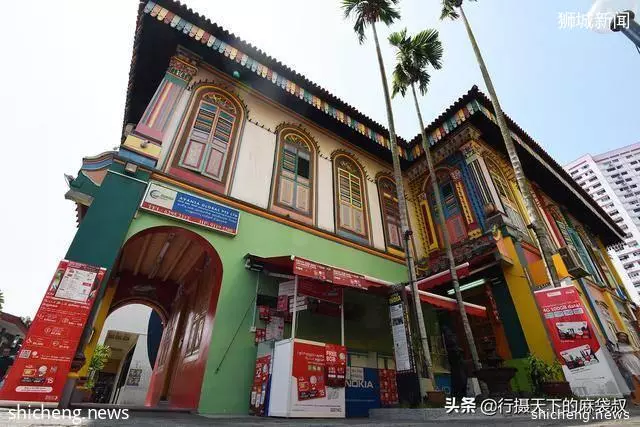

小印度另一個很有名氣的地方是加寶路(Kerbau Road)。這裡的房屋建築五彩繽紛,非常具有想像力。據說這裡是新加坡的藝術區之一,被稱為「藝術帶」,有多家藝術畫廊。

小印度里最絢麗多彩的一所房子就建在加寶路中心小廣場旁邊。這所房子建於1900年,最初是一位叫陳東齡的華人富商為他的妻子修建的店屋式別墅,現在稱為「陳東齡故居」,1991年還獲得過新加坡建築師協會獎。房子色彩艷麗又不失典雅,看上去非常漂亮。

五彩的門窗和牆面,都是遊客們拍照留影的絕佳背景。

老底子的建築現在來看依然充滿了魅力。

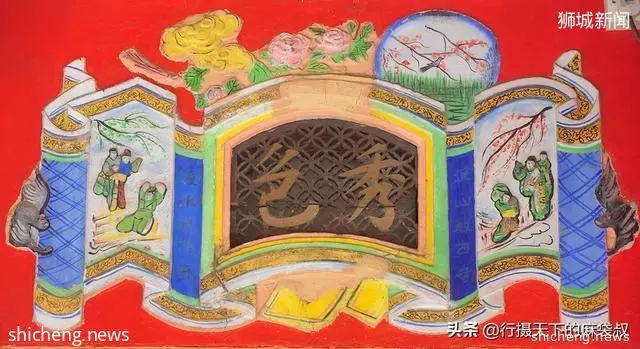

配色艷麗而充滿美感,精緻的雕琢,中國風濃厚的雕樑畫棟,是小印度僅剩的中國特色建築。

五彩的窗沿上還有幾張光碟,不知何故。

當然這驚艷的外觀也是必須常年的修復保護。其實我還蠻唏噓的,曾經有錢人的故居啊。現在變成了一個藥房。裡面也不能參觀,只能在外面和牆壁留念。

遠處的高樓大廈與小印度里的這些五彩建築,構成了新加坡最獨特的異域風情。

小印度里當然離不開印度手抓飯,剩下的菜肴也吸引了膽大的鳥兒飛撲到桌上覓食。

「陳東齡故居」旁的一個噴水池,也成為鳥類的取水之源。雕像是印度典型的神話人物「濕婆神」。 小印度的介紹至此告一段落。