誰敢想,新加坡居然成為相當一部分香港市民,羨慕嚮往,乃至移民的目的地。

同樣是金融中心,為什麼香港人還想移民到新加坡呢?

新加坡雖然是一個國土面積只有714.3平方公里的小島國,卻是一個小型的世界熔爐。新加坡居民來自世界不同的國家,有著不同的信仰,不同的膚色,不同的語言,不同的文化,不同的習俗。哪怕占比75.2%的華人團體,也來自於東南亞的很多不同國家。

比起新加坡,香港當年更為優勝

在香港人眼中,新加坡,是從精英到大眾,最喜歡比較的對象。具體領域的政策研究者或評論家,也喜歡對比兩地的具體政策:從房屋到工業與科技政策,無不例外。

香港和新加坡,有著近似的歷史與文化結構,它們的興起,都得益於同樣的原因。後來的盛衰,也與精英採取的態度和行動,關係極大。

香港和新加坡,長期作為英國殖民地,由英國直接管治,精英受英國文化影響極深。人口結構都以華人為主,天生有中國文化,即儒家文化的基因。上世紀中葉的紅色革命,都影響甚至改變兩地的人口結構。

香港是上世紀40年代未至70年代間,內地幾波難民潮的目的地。40、50年代之交,因為中國內戰風雲變色,政權易手,大量與國民政府有瓜葛的軍政與社會上層人士,急急南來,落腳這一當年被英國人管治的地方,這些人多有較高的教育水平;60年代初,大陸鬧饑荒,又發生了文革,大量年在精壯的人員,沿陸路或海路進入香港;70年代後期,改革開放初起,邊境弛禁,又有大量內地人員進入香港。

所有進入香港的內地人,或受過教育的精英,或身強力壯富冒險精神的一群。不管怎麼說,敢於離鄉背境到一個陌生的地方,甚至語言不通的地方闖蕩,不是一般平庸之輩所能做到的。說香港社會經大浪淘沙,從內地萃集精英與人才,實不為過。

傳統的中國精英以晉身官場,成為統治集團的一員,為人生道路的首要選擇,即學而優則仕。但是,當年來到香港的內地精英,很明顯不會做出這樣的選擇。香港作為外族統治的地方,官方語言是英語。別說文化上沒有淵源,大多南來精英,連語言都不通,自然想做官也無門。在這樣條件下,這些來到香港的精英,只有自我轉型,首先是成為創造財富的經營者,而不是給人打工。

香港當年雖然沒有民主政治,但是由老牌民主國家英國,指派港督管理的港英政府,實行自由與法治的市場經濟,在這一制度下,初版全球化,正好為香港騰飛,提供了經濟發展條件。香港有來自內地,肯吃苦有幹勁的勞動力,有具有來自大陸的聰明頭腦的精英。

所有這些加起來,造就了香港,使之成為亞洲四小龍之一,一段時間內,更是貴為龍頭。

很明顯,香港以彈丸之地,匯萃如此之多的聰明頭腦和敢於冒險的精英,而且這些精英,全集中在經濟文化領域,實在非另外三龍可以比擬。當年香港以港產片為代表的文化產業,在東南亞居統治位置,也是香港光芒獨耀的象徵。

新加坡雖以華人為主,但距離中國甚遠,同時有相當比重的馬來和印度族。文化結構比其他小龍要多元化。新加坡在上世紀,也因為中國和鄰近國家的戰爭和衝突,而受到難民潮波及。

但因為新加坡,早在上世紀60年代就已獨立,有自己的移民政策,使移民帶來的衝擊和人口結構變化,不如港台,甚至也不及韓國。

新加坡的興起,首先要歸功於李光耀的才能和廉潔。這位劍橋大學培養的"香蕉款"的精英,以一人之力在族群,意識形態和宗教,都極為錯綜複雜的東南亞,建立起一個城市國家,並通過縱橫禆闔,巧妙周旋,而保有自主安定,進而繁榮昌盛的小國,這實在極為不易,稱之為奇蹟,也不為過。

留住精英,留住希望

近些年,中國的市場化轉變,在四小龍中,可能對新加坡影響最小。這要歸因於新加坡那種由政府主導的制度。同時新加坡在地理上,也距離中國較遠。

新加坡後來之超越香港原因,不在新加坡家長式的制度有什麼改進,而主要是它留住了精英。

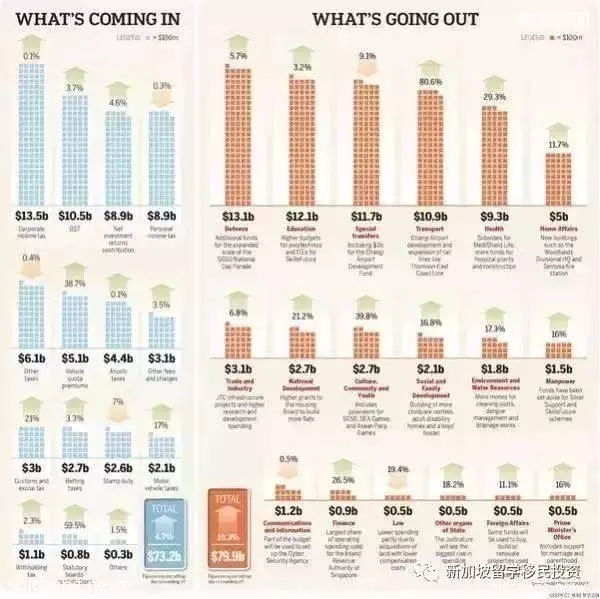

新加坡政府,掌控國人的強制性退休基金等社會資金,由淡馬鍚與新加坡政府投資公司等主體,投資國內外商業企業。因為政府掌握這個國家的主要投資資金,它不會如香港般,由於精英流失,而帶走眾多產業,使自己空洞化。

這樣,新加坡雖然在早年也曾投資蘇州工業園,但始終以不影響自己的經濟為限。後來更主要以財務投資,以取得財務回報為目的,參與中國投資。

然而,各國家各種族的人在新加坡都能安居樂業,而且近幾年移民新加坡的呼聲越來越高,每年提交移民新加坡的申請也越來越多。

為什麼呢?為什麼一直被小覷的蕞爾小國,不知不覺就變成了全球最受歡迎的移民首選之地。

新加坡被眾多移民者推崇的原因是什麼?

新加坡國土非常小,但是政府對於教育的支出卻毫不吝嗇。

子女教育是每個家長都會反覆深思的問題,尤其是經歷了國內的應試教育,就會更希望子女能夠得到更優秀、更純粹、更高素質的教育。

新加坡的教育聲明遠博主要在四個方面:精英教育、雙語教育、基礎教育、素質教育。

精英教育是新加坡教育的核心。新加坡的教育理念相信人的稟賦資質不同,教育制度應通過差異化的設計 「讓最聰明的學生不被拖後腿,讓落後一些的學生也能發揮自己的優勢。」教育體制的目的是幫助學生髮現他們的天賦,實現他們的潛力。所以,在整個新加坡精英教育體系中,最重要的環節就是分流。「分流」的教育體制體現了新加坡教育理念中的「因材施教」。

新加坡的雙語教育兼顧精英化與普及化。多年來的語言教育實踐卻證明,不可能對所有學生實行劃一的標準,同一代的學生之中,存在水平的差異是現實,不應人為地強制劃一,而應區別對待,在確保一定水準的基礎之上,靈活實施政策。

國內雖然也實行雙語教學,但就歷史因素和目前的國情來看,中國離實現雙語教育還有很大差距。新加坡雖然雙語也分主次,但總體來說兩種語言教學力度相當,應用環境也均等,真正能實現左右手式同步發展。但國內目前所謂的雙語教學,流於形式,第二語言大多用於應試,而完全脫離生活、工作,可以說是環境限制了中國的雙語教育。

為了實現素質教育的教學目標,新加坡政府推行了大量的包括應用型學習計劃在內的項目,支撐孩子們走出課堂,獨立成長。不僅如此,老師和學校也在不斷地摸索,尋找可以使孩子們更好成長的最優解。老師鼓勵學生們探索這些感官體驗,並儘可能多地提出關於這些實際存在的事物的問題,將書本上學到的關於這個事物的知識聯繫到實際中來。

而且,新加坡的師資力量大多來自於西方國家,教學方式也更加跳脫,更主張培養學生獨立思考的能力,鼓勵趣味革新、多元發展。這種素質教育是國內那些形而上的夏令營、活動小組無法相提並論的。

低稅

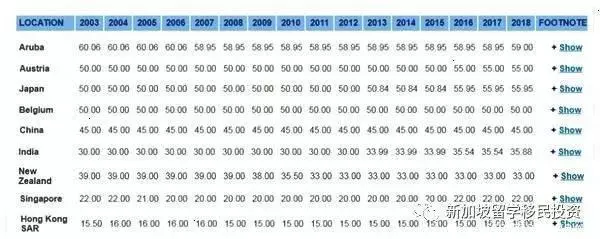

新加坡實行累進稅率制,是公認的世界上稅率最低的國家之一。在扣除個人所得稅減免額之外,個人所得稅稅率保持在0-22%之間,且無區域徵稅。

而且,納稅居民有權就子女撫養費、職業培訓費和保險費以及CPF繳款等事項享受個稅減免,不過這些往往是針對公民和PR的,外籍工作人士基本涉及不到。

由於新加坡在稅收系統方面一貫澄明,在已開發國家中也具有相當的競爭性,因此吸引了不少外國投資者的關注。同時,新加坡稅務局(IRAS)也全面監控稅收制度的實施情況。

而且,在CRS全球徵稅的當口,國人要應對CRS風暴最好的方法移居到低稅國家居住,最好擁有低稅國家的國籍。所以,目前採用投資方式快速獲取新加坡身份,才是解決CRS的合理途徑。

個人所得稅。

圖:世界各國/地區最高個人所得稅率

新加坡是世界上個人所得稅最低的國家之一,最高個人所得稅為22%,僅比香港(15%)更高。其他一些英語移民國家(比如澳大利亞/美國/英國等)的個人所得稅要比新加坡高出很多。

同時,新加坡個人所得稅的起征點還是比較高的。比如首兩萬新幣(約合人民幣十萬元)徵收的所得稅為0。要達到20%的最高稅率,你的年繳稅收入(不是年收入,而是繳稅收入,因為會有一些稅收抵扣,我在下面會解釋)需要達到32萬新幣(約合人民幣160萬)。對於大部分工薪階層來說,他們可能永遠達不到20%的稅率。

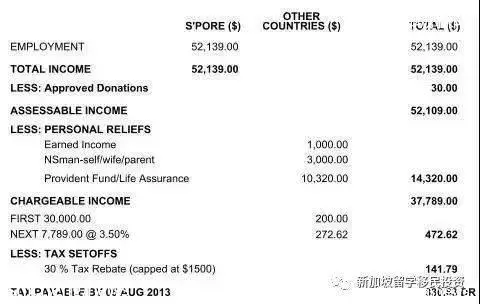

剛剛在上文中我提到,新加坡的個人所得稅並不是簡單的基於年收入(比如薪水),因為會有一些稅收抵扣。比如上圖中是一位工薪階層的納稅單(2013年)。你可以看到他的年收入為5萬2千新幣(約合人民幣25萬元),在扣除了一些抵扣後(比如公積金CPF等),他需要上繳的年收入為3萬7千新幣,需要繳的稅為330新幣,實際稅率為0.6%。比較重要的個人所得稅抵扣項目有:公積金(CPF),小孩(生孩子越多,可以抵扣的數額越大),家庭主婦(如果老婆不工作在家裡帶孩子,也有稅收抵扣),贍養父母(如果父母和自己住在一起,有稅收抵扣)。值得一提的是,新加坡的所得稅是綜合稅,個人每年需要向稅務局(IRAS)申報全年收入,一次性計算所有收入,扣除可以扣除的項目得出稅款。而中國的所得稅是分類所得稅制,共有11個分類。因此在比較兩國的稅收上不能簡單的看最高收入的稅率。當然中國政府已經提出需要改革個人所得稅制度。