圖六、張荔英(Yuan-Tsung Chen, Return to the Middle Kingdom, New York& London: Union Square Press, 2008, 318.)

關於陳友仁和張荔英的結交和婚姻, 目前仍是一團迷霧。張靜江是孫中山的老朋友和早期革命活動的忠實贊助者,被孫中山稱為「革命聖人」,而蔣介石稱其為「革命導師」。張和陳友仁大概在廣州時代認識。 張荔英和陳友仁結識, 恐怕還是因為父親的關係。在廣州, 由於和孫中山的關係,陳友仁和張靜江經常走動。張靜江不僅愛好古董 (二十世紀著名收藏家和古董商盧芹齋Loo Ching Tsai最早是張的廚師和貼身隨從),而且酷愛美食。 有一次, 陳友仁在廣州的家裡宴請張靜江。為了讓張靜江滿意, 陳友仁根據記憶,描述了家鄉特立尼達的幾道風味菜, 請廚師照貓畫虎。結果廚師不辱使命,讓張靜江讚不絕口。在陳友仁的廣州住宅中, 當時懸掛著一幅巴黎風景的水彩畫,作者是張靜江的四女兒張荔英。這幅畫是張荔英給陳友仁的禮物。他倆究竟如何相識無法考證。大概是1920年代某次在張荔英回國探親的時候, 認識了陳友仁。

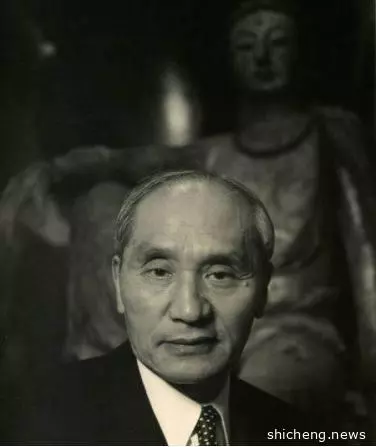

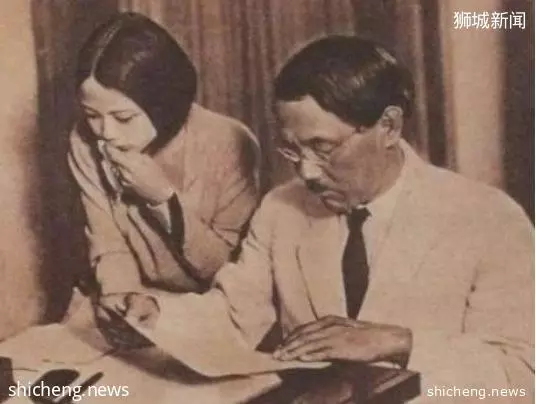

圖七、張靜江和姚蕙夫婦 (https://kknews.cc/history/9632×88.html)

圖八、盧芹齋 (http://finance.ifeng.com/a/20140620/12578943_0.shtml)

1928年, 陳友仁離開莫斯科抵達巴黎。他選擇了巴黎, 是否因為張荔英也在這個城市?無從而知。可以想像的是,兩人之間的交往漸多漸深, 終於不顧張靜江的反對,在巴黎締結連理。

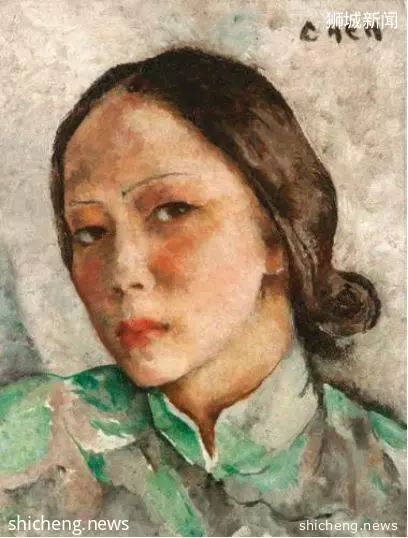

畫家Georgette Chen

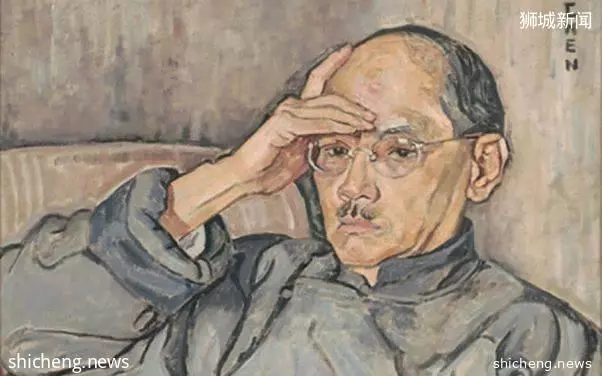

在巴黎期間,兩人相親相愛,是革命時代中的陳友仁難得的寧靜和幸福時光。這期間,張荔英給陳友仁畫了不少肖像。婚後按照傳統,她所有的畫作署名都是 「Chen」 (陳張荔英)。

圖九、陳友仁肖像, 張荔英作(https://www.esplanade.com/tributesg/visual-arts/georgette-chen-liying)

下面一幅自畫像應該也是兩人婚後不久的作品。 張荔英的特立獨行, 或許可以從她的側視和白眼中得以管窺,而藝術家的才華和氣質則是一望可知。這幅肖像,象徵了兩人的婚後的生活,彌足珍貴。

圖十、張荔英自畫像(http://wemedia.ifeng.com/7679038/wemedia.shtml)

圖十一、張荔英陳友仁夫婦合照。 來源:(https://kknews.cc/history/zko2rk3.html)

1931年1月1號, 陳友仁張荔英夫婦在法國郵船上碰到了東姑阿都拉曼(Tunku Abdul Rahman,1903年2月8日 – 1990年12月6日)。後者是後來的馬來亞聯邦和馬來西亞第一任總理, 被認為是馬來西亞之父)。東姑阿杜拉曼對他們夫妻印象深刻,稱讚陳友仁 「善於雄辯。我不僅全神貫注地聽,而且感受到他話里傳達的激情。他的一席談促使我投身政治鬥爭……陳友仁在我的思想里點燃的火花,到今天依然閃爍光芒。」(根據陳友仁小兒媳陳元珍採訪陳友仁兒子陳丕士和2000年1月採訪新加坡李成義先生談話。見《陳元珍,民國外交強人陳友仁—一個家族的傳奇》, 香港三聯書店,2009年, 第3頁。 )

1933年11月20日,蔡廷鍇、蔣光鼐領導的十九路軍聯合國民黨左派在福建發動反蔣事變,成立中華共和國人民革命政府,陳友仁擔任外交部長。福建事變失敗後, 陳友仁遭到蔣介石通緝,再度流亡巴黎。

中西來回之後,陳友仁和張荔英選擇了廣東和香港交界處的一個小鎮居住。日本人入侵後,他們移到了香港。1941年底日本人占領香港後,認出了藏在半島酒店的陳友仁和張荔英,把他們送到上海軟禁起來,期望他們加入汪精衛的偽民國政府,陳友仁斷然拒絕。1944年5月, 陳友仁牙痛, 日本軍隊派牙醫給他拔牙。令人不解的是,陳友仁居然因為拔牙而死亡,時人紛紛表示他是被日本人暗害。1949年後,陳友仁的遺骸被移葬到北京八寶山革命烈士公墓。

選擇新加坡

抗戰勝利後, 張荔英獲得自由。

圖十二、張荔英《自畫像》1946年

此幅自畫像做於1946年,也即陳友仁逝世後和張荔英被釋放後, 未亡人依然署名「Chen」。肖像中女性, 依然側臉而視,依然帶著一絲冷峻的白眼,仿佛看穿了人世的一切。

1946年到1949年, 張荔英在國內和世界各地如紐約、新加坡漂泊展覽。1954年,應新加坡南洋美術專科學校校長林學大之邀,張荔英任教於該校長達27年, 為新加坡的藝術貢獻了餘生。 在新加坡,張荔英又見到了東姑曼阿都拉, 並給他繪作了肖像; 她和劉抗也在新加坡重逢,共同為新加坡的藝術做出了貢獻。張荔英應該和她先生的老友伍連德見過面。

1993年, 張荔英在新加坡逝世。

無論在陳友仁,還是伍連德, 抑或刁作謙,以及年輕的張荔英,還是她的妹夫林可勝,他們都是海外華僑,有著僑居和留學的經驗和身份,他們在人生、教育、革命、外交、醫學、藝術等各個方面都和近代中國的創建休戚相關。他們有時被祖國記憶,有時被南洋榮耀,或者他們的被遺忘,被埋沒,雖然是時間流逝的必然,難道不也是革命和建國的操弄嗎?

作者楊斌 曾任新加坡國立大學歷史系副教授,對本地歷史頗有研究,剛剛出版《上座傳經事已微—饒宗頤新加坡大學執教考》一書。香港大學饒宗頤學術館限量版300本。