「布衣南渡」系列總導言:

從鴉片戰爭到抗日戰爭,中國東南沿海地區大量華人下南洋,形成移民潮。在歷史上,永嘉之禍導致晉室南遷,名門世族大戶以及官宦士紳隨即南下,稱為「衣冠南渡」。十九世紀末中國人下南洋,主體是勞工、農民、漁民,則可稱為「布衣南渡」。

(當年在廈門登船準備下南洋的華工)

在新加坡華人祖輩中,風行的是以中國民間文藝為載體的俗文化。對他們來說,更能引起共鳴的是民間文藝,例如地方戲曲、民間歌謠(如:南音、山歌)、民間故事等。這些大眾喜聞樂見的文藝形式,對新加坡一直發揮著各種社會作用,直至今日。

「新加坡眼」推出「布衣南渡」系列,以饗讀者。

第一篇:《中國戲曲傳入新加坡》

地方戲曲風靡一時

早年華人移民進入新加坡開山墾殖,首要設施,先建神壇,供奉家鄉所供奉之神明,感謝神明庇佑自己萬里跋涉安全抵達南洋。每當神誕,即開大筵,宴請鄉鄰親友,必演戲曲。所演戲曲,又以供奉之神明有關的內容居多,如大鬧天宮、包公斷案、媽祖故事、過五關斬六將等,因此各神廟都建有大戲台。

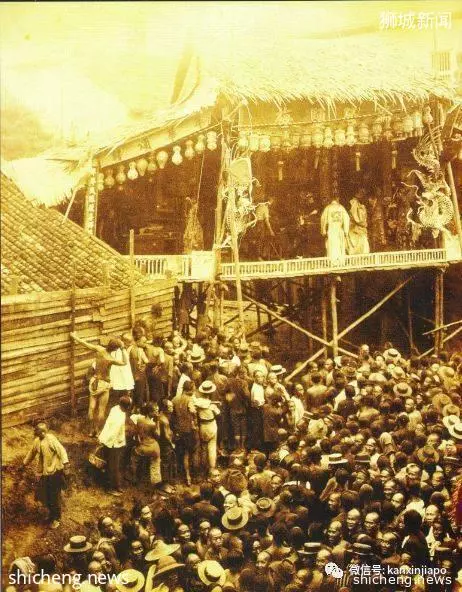

(這張照片攝於新加坡,1880年左右,街戲的基本樣式至今仍一模一樣——臨時戲台、綢帶和橫幅作裝飾、一桌二椅、喧鬧樂聲、華麗戲服、唱腔和身段等等。)

當時流傳至新加坡的劇種為廣東人的粵劇、閩南人的高甲戲和潮州人的潮劇和漢劇,還有瓊劇與京劇。

1887年,牛車水一帶開始出現戲園,如:梨春園(Lai Chun Yuen),可容納834人,每天上演兩場粵劇,還有普長春(後改名慶維新,演粵劇)、慶昇平(演京劇)以及怡園。

戲園是茶座式設計,給觀眾配桌檯,供應茶點。1918年,梨春園改建,把座位改為一排排的統一面向舞台的現代戲院設計,開創分級收費制,座位分設為三等,為:普通座、貴妃床、光緒座。

戲園的典型結構

除了牛車水的這類職業戲園,市區的一些妓院、茶樓、酒樓(如南天酒樓、皇后酒樓、高升茶樓)也有專演戲曲的舞台,一些大戶人家在節慶時也會請戲班到家裡表演。中國大陸、香港的許多名伶都下南洋鍍金。粵劇名伶在省(廣州)港(香港)登台,若在名字之下寫著「南洋回」三個字,這個伶人就身價十倍,表示他曾到外面去見識歸來,就好比現在的一些歌手,如果沒到過維也納金色大廳,就好像不夠檔次一樣。班主請伶人之時,特別厚待「南洋回」的伶人,因為他們的號召力比較大。

當時職業戲班的演出分日場、夜場,日場主要以武戲為多,如:《薛仁貴徵東》《三國演義》《水滸傳》《西遊記》《封神榜》,夜場則以小生花旦戲為主,如:《雙進士》《孟麗君》《和睦成家》等。

二十年代末,由於社會名流和殷商巨賈的高端市場需求,於是出現茶樓清唱這一演出形式。一些京劇演員包括潘月紅(1912-2016年)就是在茶樓清唱出名而轉到大戲台演出的。當時著名的茶座有吉祥樓、南天酒樓、天一景、新南唐、大東、群醉林、桃園等,由喝茶的顧客點唱,演員清唱。點唱費相當可觀,走紅的演員收入頗高,據潘月紅回憶,1932年她14歲在茶座清唱時,每月收入可達75元,而當時豬肉一斤只要一毛多錢,30斤大米只要一塊多錢 。

潘月紅(1914-2016)

戲曲紅極一時,甚至出現了「二姑團」。當時粵劇戲園分為男人班和女人班兩種,所謂「二姑團」,便是一些專捧男人班的闊太太或歡場女子組成的小團體,除了請演員吃飯,買他們的戲票捧場,她們還常常送花牌給自己喜歡的老倌,在花牌上用一張張鈔票貼出紅藝人的名字,這些花牌有些便擺在梨春園門口;她們也送金牌和銀子牌。同樣的,女人班也有一批做大生意的商人用同樣的手法捧著。

閩劇高甲戲反串花旦也十分受觀眾歡迎,他們演出時向台下點戲的老闆伸手輕指推送秋波,俗稱「落科」,台下爭風吃醋的其他觀眾經常大喝一聲「摔破」,用以干擾、打斷眉目傳情,往往引起毆鬥。

有些抽大煙的戲迷趁白天沒演戲,跑到後台趟在地板上讓反串花旦給他們裝鴉片煙,經過他們動手,本來市價幾毛錢的一包鴉片馬上升為四五塊錢,經常有妻子或母親到戲台來把丈夫、兒子趕回家,有時夫妻還在台上吵鬧打架。由此可見戲曲作為娛樂方式之紅火。

當時戲班競爭激烈,會上演「對台戲」。對台戲也稱「斗戲」。如果有兩台水平相當的戲班在毗鄰地點演出,那麼,觀眾就可能互相躥,戲演到某一段時,「嘩」的一聲,很多觀眾就涌到另外一台去看戲,或者等會兒又移回來,或者有些人移去了就再也不回來了。

當時也開始湧現許多民間業餘戲團,分跨粵、潮、閩、京、瓊等主要劇種。到了30年代末,戲曲在新加坡的發展到達了巔峰時期。

「三大世界」里的戲曲演出

盛極而衰,衰極而盛,盛極又衰

紙醉金迷,夜夜笙歌。

1937年,七七事變槍聲響起,一下子把人們從歌舞昇平拋入殘酷的戰火中。

為了響應抗日救國,新加坡的戲曲團體和社會辦了不少抗日籌賑的公演和義演,如1938年國聲音樂社在大世界遊藝場公演愛國題材粵劇《龍潭儷影》。

1941年12月,日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發。短短兩個月後,1942年2月8日,日軍從馬來亞南下。八天後,2月15日,大年初一,英軍投降,新加坡淪陷。

(駐新加坡的英國守軍向日軍投降)

日軍占領新加坡,為粉飾太平,專設了文化和演出管理部門,讓戲班繼續演出。但是經濟不景,許多職業伶人回返中國,戲曲盛極而衰,一度凋零。

戰後,世界經濟迅速復甦,尤其對樹膠和錫礦的強勁市場需求帶動了新馬經濟,1950年韓戰爆發更是大大刺激了這些戰略物資的需求。經濟的繁榮發展再次刺激了文化和娛樂產業的發達,包括戲曲,衰極而盛。

(韓戰爆發,刺激了新馬經濟,帶動娛樂業的發展,包括戲曲。)

此時期中國大陸與香港名伶再度南下,包括粵劇伶王薛覺先、新馬師曾、紅線女、關徳興、白玉堂等,以他們為號召,到了新加坡之後與本地劇團和演員搭配,同台演出。

大家都很熟悉的第一代「黃飛鴻」,就是粵劇名伶關德興飾演的。

本時期電影和唱片業崛起,一些名伶開始拍片,灌錄唱片。相對於戲台演出,電影和唱片屬於可複製類別,價格低廉,觀賞價值也不錯,價廉物美,吸引了大批觀眾,對戲曲的傳播起了很大的作用。粵劇名伶到新馬登台宣傳新影片,經常萬人空巷。

電影事業的發展吸引了人們對戲曲的興趣。1957年,邵氏兄弟電影公司開始拍攝黃梅調華語電影,如《七仙女》《女巡按》《梁山伯與祝英台》,掀起熱潮,也捧紅了一批黃梅調明星如凌波。

成也蕭何,敗也蕭何,隨著人們的興趣轉移到戲曲電影,戲班受到衝擊而逐漸沒落,到了六七十年代,本地職業戲班大多退出戲院和遊藝場,大部分時候演出街戲。只有在外地的粵劇團,如香港粵劇團南下公演時,或是本地劇團邀請香港名伶南下助演時,如1967年金龍粵劇團攜手香港名伶紅霞女等在新世界遊藝場演出《女兒國大封相》、1969年碧雲天粵劇團攜手香港伶人高麗等在牛車水人民劇場演出《琴劍華麗碧雲天》,才能掀起熱潮。

歌台的興起

對戲曲衝擊尤為嚴重的,是「歌台」這一民間娛樂形式的興起。

歌台最早出現於1942年日治時期的新加坡。日治時期,人們生活苦悶,娛樂節目缺乏,很需要一些消遣活動來放鬆身心。設於新世界遊藝場內的大夜會和安娜食堂是新加坡最早的歌台雛形,成了人們的一個娛樂去處,但是「歌台」這個稱呼在五十年代初期才出現。其它有名的歌台還有:東方食堂、樂園食堂、大家樂食堂、大生食堂等 ,此一時期也就成為了歌台的黃金時代。

當時的歌台競爭很激烈,主要依靠樂隊、名歌星和熱門金曲來吸引觀眾,除了大夜會、安娜食堂,當時比較出名的歌台還有體育館、榆園和五十年代的仙樂、新生等,比較知名的歌台金曲則有《莫忘今宵》《青山流水》《可憐的秋香》《桃花江》《夜半歌聲》《賣糖歌》和《好姑娘》,以及後來的《把生命交給歌唱》等等。

(早期的歌台(照片來源:igetai.tumblr.com))

1945年新加坡光復以後,在大世界遊藝場創辦的仙樂歌台,是戰後新加坡的第一家歌台,歌星楊佩雲成為了仙樂歌台的老闆。五十年代的一些當紅歌星如陳美光、白鳳、林蘭、熊莉莉、莊雪芳等,都在仙樂歌台唱過。

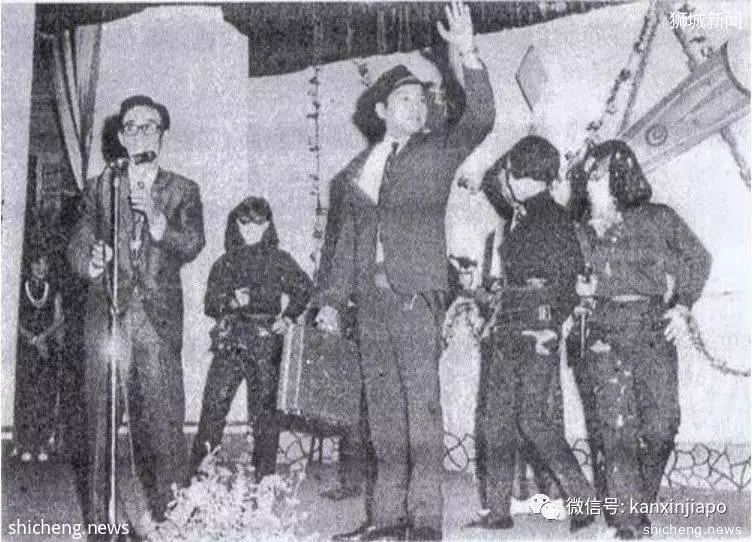

五十到六十年代期間,新加坡大大小小的歌台此起彼伏。從興起到衰落的這二十年里,單單三個遊藝場內,就前後產生過50多家歌台,歌台外還有一些跑碼頭演出的歌劇團,大部分歌台都經歷了短短几年就從鼎盛到沒落的殘酷競爭和辛酸苦辣。其中,新生歌台在歌台業撐過了11個年頭,應是新加坡本地歌台中壽命最長的。新加坡本地諧劇的雙寶王沙與野峰,也曾在新生歌台表演過五、六年,是當時歌台的王牌節目。

另外,五十年代有些歌台和歌劇團為了生存,甚至競相表演脫衣舞吸引觀眾,歌台在這一時期被譏諷為「黃色的聖地」。因此也有一些歌劇團,打著反黃的旗幟而成立,例如大眾歌劇團和春曉劇社,希望能夠「建立健康文娛,維護正統劇藝」,可惜並未能抵擋脫衣舞對歌台的入侵。直到1959年人民行動黨執政,成立自治邦政府並大力掃黃,才制止了這一股「脫風」。

現代歌台上的模特表演。(照片來源:Redwire,2017)

六十年代起至七十年代,由於國家發展的需要,新加坡不少店屋被拆除,許多街頭活動也被迫停止,歌台隨之衰落,唯有「七月歌台」仍然活躍。