(取自HV Little Library臉書)

作者 王震宇

數據顯示,國家圖書館管理局旗下的27座圖書館、新加坡國家檔案館,以及舊福特車廠,年總訪客量如今只有1150萬人次。

相比之下,2019年的訪客量為2670萬人次,2017年也有約2600萬人次,差距不小。

新加坡圖書館訪客量有下滑的跡象。(海峽時報)

這是否意味著本地圖書館正漸漸「失寵」,尤其是對年輕一輩的新加坡人來說,已缺乏吸引力?

年輕人不再流行「泡」圖書館?

追根究底,圖書館訪客量下滑的一大主因,與閱讀習慣息息相關。

去年一項調查揭露,64.1%的新加坡中學生表示喜歡閱讀,但數字隨著年級越高而下降。

2021年,由國家圖書館管理局主導的「國家閱讀習慣研究報告」也反映,2018年有88%年紀介於17歲至19歲的青少年仍有閱讀實體書籍的習慣,但到了2021年已減至76%。

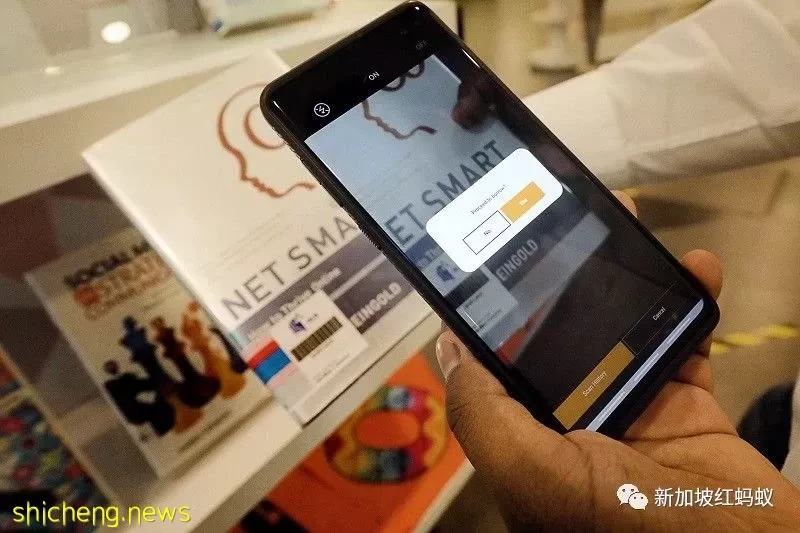

本地圖書館因此順應時代步伐,如今除了能借到實體書,還有電子書選項。

「國家閱讀習慣研究報告」研究指出,超過半數(66%)屬於該年齡層的青少年,會從網上下載電子書,而41%則表示會利用圖書館管理局的應用借閱電子書。

41%的本地青少年表示,他們會利用圖書館管理局的應用借電子書。(聯合早報)

科技確實能為借書過程帶來便利,但卻也會讓青少年少了閱讀的興趣和動力,例如把大部分時間投入在社交媒體。

被問及哪些事情會阻礙閱讀時,青少年的回應包括:花更多時間進行其他活動,如與人交流、玩遊戲、購物等;還有人坦言寧可看電視或上網看視頻也不願抽時間讀書。

不少成年的新加坡人在學生時期,都會「泡」在圖書館溫書、為小組作業找資料,既不用花錢又有冷氣吹,環境也安靜舒適。

但現在搜尋資料的平台眾多,追求儀式感的學生也不一定會把圖書館當成溫習的固定場所,琳琅滿目的咖啡座、快餐店都是不錯的選擇。平日下午走訪這些地點,一般都能見到這些青少年桌上一杯咖啡和筆記型電腦的景象。

把圖書館定位成社區聚集地

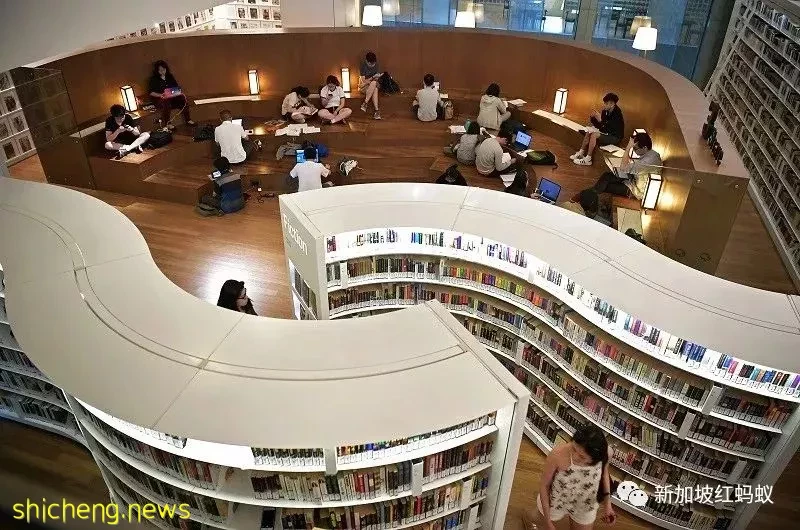

烏節圖書館是新一代的「網紅圖書館」。(海峽時報)

那麼,圖書館對新加坡年輕族群來說,還有哪些賣點?

圖書館演變為「打卡景點」,能否促使更多年輕人成為書迷?過去幾年,新加坡一些圖書館在設計上下足功夫,2014年開幕的烏節圖書館就是個很好的例子。

圖書館內的書架以彎曲的設計,成功虜獲不少年輕人前去拍照留念,一度被網民稱為「網紅圖書館」。 新加坡博主June Yong最近在一篇名為《千禧一代熱愛圖書館,但他們的孩子能否感同身受?》的評論中,探討新加坡圖書館的變遷。

她在文內發出了一道靈魂拷問:

「擺滿書籍、提供實體閱讀空間的圖書館,在這個科技時代,是否還有存在的必要?」

她建議說,不妨從社區召集更多公眾成為圖書館志願者,建立志願者網絡後,能強化社區大眾對閱讀的熱愛,比如居民能彼此分享為何喜歡閱讀。

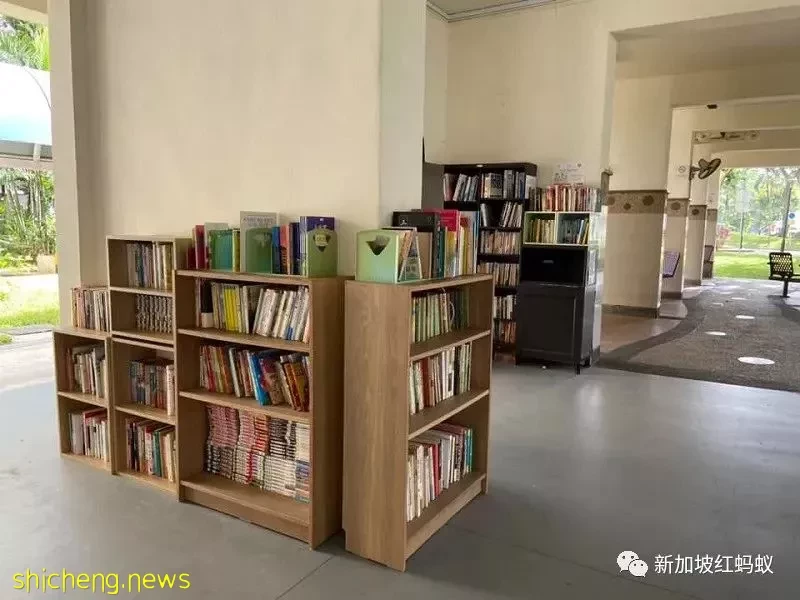

說到社區,新加坡近來也出現了一個新趨勢:越來越多組屋底層開始設立圖書角落。

組屋底層的圖書角落

這些圖書角落的共同點是,他們都由居民發起,旨在通過培養閱讀習慣與鄰居建立更緊密的關係。

位於荷蘭村一帶就有這樣的一個圖書角落。居民黃嘉琪(音譯)在網上看到其他社區發起這樣的活動後,決定為自己的社區也打造一個。

她親自電郵該區議員教育部長陳振聲,獲得部長批准後,去年8月先是設立一個書架,擺放幾本她收藏的書籍。

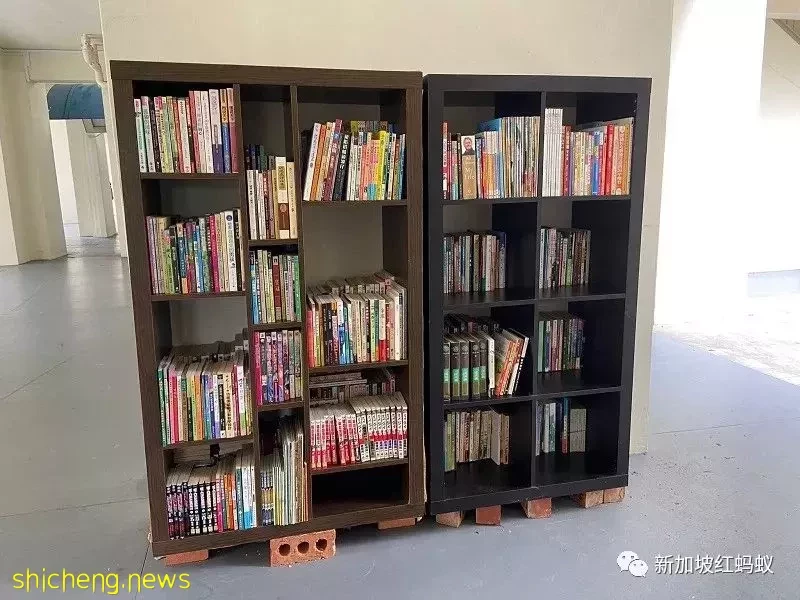

圖書角落有超過5000本書供居民借閱。(取自HV Little Library臉書)

幾個月後,這個圖書角落如今已有11個書架、超過5000本書供居民借閱。

另一個位於義順一帶(Yishun Natura)的「迷你圖書館」,則在2020年疫情期間成立,發起人是一名30多歲的媽媽。

她告訴《海峽時報》,她和該區居民會在臉書群組定期更新有關圖書角落的資訊,這個圖書角落十分受到居民歡迎。

「不斷有居民為圖書角落捐書,有些人還會提供文具、學前教育教學參考書等,不久前也出現了一個新書架。」

(取自臉書)

位於大巴窯5巷第35座組屋地層,去年也設立了一個圖書角落。

有居民上個月在臉書發貼文介紹,這個社區圖書館的賣點在於,有七成的書籍為中文書籍,很可能是因為該區有較多年長居民,育有孩子的年輕家庭較少的緣故。

「年長居民也捐贈書籍,擴大這個圖書館的規模,令人感到欣慰。這個圖書角落也成了這些年長者閱讀及交流的空間。」

大巴窯5巷第35座組屋地層的圖書角落,約七成的書籍為中文書。(取自臉書)

(取自臉書)

由民眾發起的這些圖書角落,其實也是一種情感聯繫站,讓居民通過閱讀彼此多了解,促進鄰里關係。

假設到圖書館借書閱讀的新加坡人已沒有以往那麼多,這些組屋區圖書角落的崛起未必不是一件好事。畢竟組屋住戶們一出家門或一下樓就多了一個富有人文氣息,能讓居民交流以書會友的社區空間。

國人一直掛在嘴邊頗為懷念的甘榜精神,也許就在這種書卷氣濃郁的氛圍中,慢慢轉化成「組屋精神」,將人與人緊緊凝聚,何樂不為?