地震海嘯颱風都免疫,新加坡為何會有「天災退散」體質?

前幾天剛發生的日本7.6級地震,大家還心有餘悸。周四(1月4日)就有網友稱在新加坡也感受到了地震?

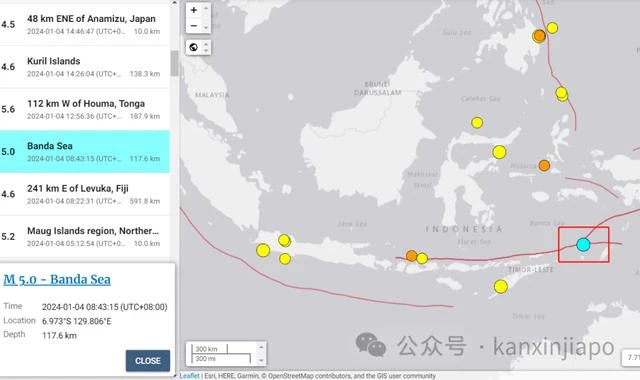

眼哥查了一下,原來昨天早上8點43分,印尼的班達海還真發生了一場5級的地震,相信新加坡感受到了。

圖片來源:美國地質調查局

新加坡很安全,地震、海嘯等自然災害很少發生。

新加坡為什麼沒有地震?

鄰國印尼、菲律賓經常發生不同程度的地震,新加坡一些地區確實有感到些許的震感。

去年4月印尼發生7.3級地震,一些住在東海岸和馬林百列的居民說他們感受到震動。

在新加坡都可以感受到鄰國的震感,真的嚇死人了!

雖然紛紛網友表示,自己在家中感受到震動,但他們所居住的建築基本上沒有受到實質性的地震損傷。

原因是新加坡位於板塊深處,不是地震頻發區,幾乎沒有地震。

圖片來源:《全球地震帶分布圖》,新加坡就在(簡略地畫出來的)紅色小圈圈裡面。

新加坡身處地震帶邊緣,完美避開經常發生地震的黃色和紅色區域。

新加坡最近的地震多發區是印尼蘇門答臘島以西,那裡是亞歐板塊和印度洋板塊的交界處。新加坡恰好被整個印尼完全與地震帶隔開,印尼的蘇門答臘島就像一個巨大的屏障,保護了新加坡。

建屋局自1996年以來所興建的政府組屋,給每個單位都設計了一個防空壕。在某些組屋區,地下設有笨重的防空壕設施,以備不時之需。此外,新加坡的一些地鐵站,在危機時也可以臨時作為避難所。

讀者朋友可以留心看看,如果地鐵站牌上有寫上Shelter 字樣的三角形,就表示這個地鐵站具備防空洞的功能。

圖源:新加坡眼

新加坡為什麼沒有海嘯?

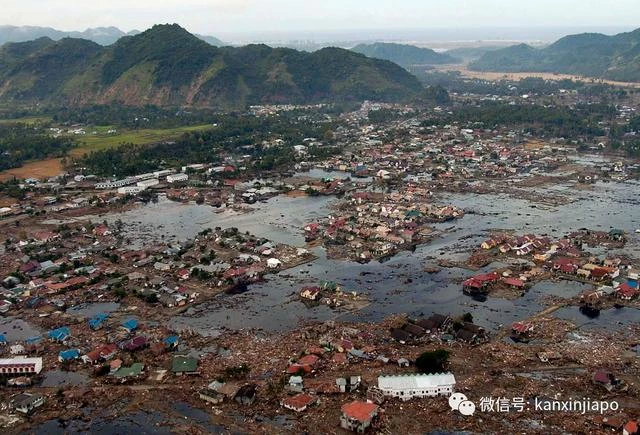

2004年12月26日,位於印尼蘇門答臘以北的海底發生的9.3級地震而引發海嘯,是迄今為止世界上最可怕的海嘯災難之一,共造成29.22萬人死傷。

新加坡發生海嘯的幾率幾乎是零。雖然新加坡鄰近的印尼蘇門答臘島和爪哇島地處地震帶,但在已記錄的地震中,震源都在島外的海洋深處。新加坡全被馬來西亞和印尼群島包圍著, 因此被海嘯襲擊的幾率是零。

研究結果表明,即使印尼和菲律賓發生海嘯,也需要至少10個小時才能到達新加坡海岸線。

新加坡政府早在2004年印尼發生的9級海底地震後,就開始高度重視海嘯威脅。國家環境局(NEA)投入130萬新幣,聘請南洋理工大學和新加坡國立大學的專家設計了一套海嘯模擬系統和緊急措施,以確保新加坡對海嘯的威脅極小。

新加坡為什麼沒有颱風?

颱風作為一種氣旋,在形成時需要海溫足夠高,一般來說,只有海溫高於26℃-27℃的暖洋面上才能形成。

新加坡完全符合這一條件,屬於熱帶氣候,全年氣溫高,降雨充沛,濕度較大。日均氣溫為攝氏26.7度,日均相對濕度為84.3%。

然而,颱風形成還需要足夠大的地轉偏向力,地球自轉促使氣旋結構的形成。而新加坡位於赤道附近,地轉偏向力接近於零,無法支持暖氣團的旋轉。

颱風若在印度洋形成,西邊蘇門達臘就成了屏障,破壞颱風結構;颱風若在西太平洋形成,東邊婆羅洲就是盾牌,也會消耗颱風能量。而鄰近新加坡的中國南海因為太窄,不足以讓颱風形成,所以新加坡附近完全隔絕了颱風侵擾,最多只會有熱帶性低氣壓。

新加坡雨量充沛

城市內澇卻極為罕見

新加坡是一個雨量充沛的熱帶島國,近30年來年降雨量呈持續上升趨勢,但城市內澇的情況極為罕見。

這得益於新加坡人設計的先進城市排水系統。在進行地面建設之前,新加坡通常會提前規劃和設計建築的地下和地面排水系統,確保每棟建築、人行道和馬路周邊都配備了足夠數量的排水渠。

新加坡的城市排水系統設計精良,有效地防止了內澇問題的發生。因此,即使在極端降雨的情況下,新加坡城市仍然能夠迅速而有效地排水,保障了城市的正常運行。

新加坡雖然國土面積小,但憑藉優越的地理位置,使得生活在這裡的人,可以避過諸多的天然災害,你說新加坡人是不是很幸福呢?

網絡整理資料丨來源

網絡整理資料丨圖源