近幾年,新加坡教育被國際上廣泛關注,主要因為在連續幾年國際學生評估項目PISA的測試中,新加坡的學生在數學、科學、團隊協作解決問題方面,獲得了全球第一的成績。

新加坡,作為一個面積並不大的國家,但是,為什麼卻能在教育上一鳴驚人,把

歐洲、北美乃至亞洲最富有的國家都甩在後面,成為教育的N0.1呢?

1、國家「人才戰略」政策的扶持

新加坡基礎教育政策形成了三位一體的架構,即以資優生為對象的「促優」政策,以學困生為對象的「扶弱」政策,以所有人為對象的「全納」政策。

在扶弱方面,從2014年起,新加坡政府要求所有小學每學年都要為弱勢家庭的子女預留至少40個名額,並為各校配備教育協作人員。在全納方面,新加坡政府1993年啟動的教育儲備金制度自2014年起惠及7歲至16歲所有青少年。

在教育改革方面,新加坡教育興國的戰略選擇和巨大的教育投入毋庸多言。自2005年以來,新加坡政府在教育方面的開支翻了一番,2017政府對教育的投資達到129億新元,占國家總預算的17%。

新加坡政府內閣成員

2、競爭分流體制下的精英教育

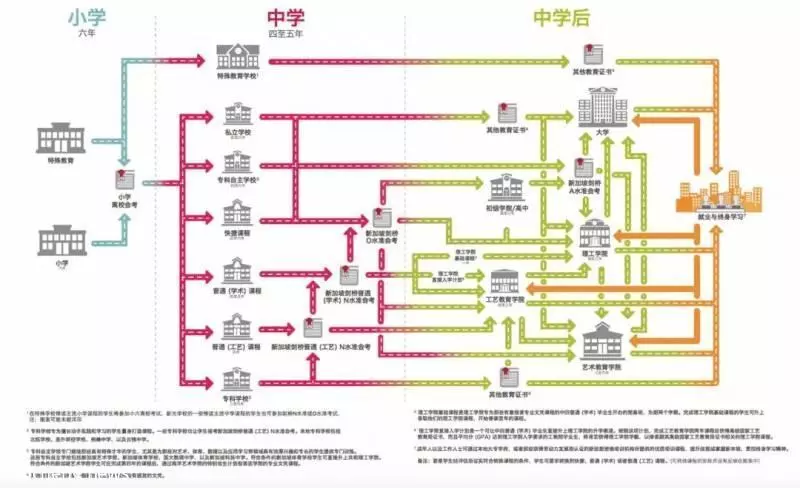

新加坡多元化的升學路徑。新加坡的中學提供三項不同源流的課程,根據學生的小學離校考試 (PSLE) 成績,孩子將被分配到三類學校:快捷(包括一些學校所提供的綜合課程)、普通(學術)或普通(工藝)課程。

這一制度的目的,主要是希望學生可以被分配到適合他學習進度和方式的課程。如果學生就讀普通(學術)/普通(工藝)源流課程,也可以選修某些快捷或普通(學術)源流的課程,讓學生有機會發揮所長,加強在某些專長領域的能力,並且在基礎學科上獲得更多的課時保障。

新加坡的教育概況

雖然學生日後還是有機會轉到另一個更適合他的能力和興趣的課程,也可以在指定科目中選修更高學術層級的課程。大學生80%的學費由政府補貼。

這個謀略的核心就是精英教育,品學兼優的人,不論其背景和社會階層,通過獎學金的機制,都可以獲得全世界最好的教育。經過各層的實踐歷練,成為這個國家的決策者。這就是為什麼新加坡各行各業的精英都是劍橋、哈佛等名校畢業的。

3、兼收各家所長的特色課程

新加坡政府在「智能城市2015」計劃基礎上推出「智慧國2025」計劃,並同時實施第四個基礎教育信息化發展規劃,以及針對義務教育階段學生開展「編碼樂」計劃。

在新加坡小學課程設置中,科學與英文、母語、數學並列為四大主課,在考試中比重相當。學校管理制度亦接軌國家戰略,基於「卓越學校模式」,以評價促發展。

新加坡當地是英語教學,所以中國的學生想要進入新加坡政府中/小學讀書,需要在預科學校學習6個月左右的預備補習課程,然後參加新加坡教育局舉辦的考試(英語、數學)。之後會被新加坡政府統一分配插班到政府中/小學裡。

新加坡政府中小學的學生每天是半日制課程,上午半天或是下午半天,剩下的半天是素質型的課外活動。比如設計與工藝、美術與勞作、公民及道德教育、體育與音樂等,幾乎每所學校的課外活動都有幾十種。

4、重視學生創造能力的培養

隨著全球化和信息時代的來臨,新加坡政府更加強調,教育的目的是培養以知識為基礎、適應經濟發展的人才和強化國民的自我認同。

新加坡課堂採用啟發學生思維的教學活動安排,在教學中不斷對學生進行道德思維的具體指導,在教授道德知識和引導道德實踐的過程中貫穿道德思維的具體策略。

教師比較擅長於課堂活動的組織,在布置學生思考某一問題時,經常會建議學生採用某種思維策略來進行,使學生今後在遇到道德抉擇難題時,學會使用思維策略。

5、嚴抓個人品德教育修養

新加坡融合各民族、社會各階層的思想的五大共同價值觀是:國家至上,社會為先;家庭為根,社會為本;關懷扶持,尊重個人;求同存異,協商共識;種族和諧,宗教寬容。

這五大價值觀也是學校德育的總綱,其德育目標是國家民族利益至上,忠於祖國被放在首位。

在新加坡不同的年齡有不同的德育目標,比如新加坡中學德育的總目標是為未來新加坡培養有道德意識的公民。

主要表現為:培養學生具有高尚之品德,善良之性情,強健之體魄,優良之習慣,愛國愛民之意識及各民族互助合作之精神,以期培養學生成為優秀之青年,藉以成為國家社會的有用之材。

經過不斷的發展,新加坡形成了與其多元種族、多元文化相適應的,集東西方文化於一體的公民道德教育格局。正如一些專家所說的,新加坡是西方的自由市場經濟制度與東方價值觀成功結合的典範。