教育部長王乙康參觀勝寶旺小學歷史文化角落時,聆聽小小導覽員的介紹。(王乙康面簿)

教育部長王乙康上周一(7月22日)從一名小學生口中學到,新加坡在歷史上曾被外國人稱為「東方的直布羅陀」(Gibraltar of the East)。與他分享這個歷史信息的是勝寶旺小學(Sembawang Primary)的小小導覽員。

部長突然「大駕光臨」勝寶旺小學,原來是為了與這間鄰里小學的師生們一起歡慶20周年校慶。

王乙康在面簿上寫道:

「祝勝寶旺小學20歲生日快樂!

這是第一間服務於三巴旺地區的小學,是名副其實讓人感到驕傲的『鄰里』學校,也是整個社區的重要組成部分,區內的孩子都在這裡長大。許多校友都回來參與慶祝活動。他們一直與學校保持聯繫,許多人也依然住在這個鄰里。作為『慶生』的活動之一,學校設立了一個歷史文化角落,將整個三巴旺鎮的發展記載下來。這麼一來,部分回憶也同時被記載下來。」

在新加坡,人們一提起「萊佛士書院」,就會想到1819年登陸新加坡的開埠者萊佛士;一講到「華僑中學」就會想到華社著名慈善家陳嘉庚和李光前;說到「中正中學」,自然會想起已故台灣總統蔣介石。

耳熟能詳的校名、有頭有臉的名人,名校之所以出名,除了歷史悠久之外(不是特選中學就是自主中學),還有一大因素,就是它們「盛產」各界名人與領袖。國人一般不會忽略它們的存在,歷史更不會輕易遺忘它們。

今年3月剛慶祝創校100年的華僑中學鐘樓前的陳嘉庚像。(聯合早報)

然而,對那些名不見經傳的鄰里學校而言,校史的整理卻是帶著些許尷尬的小奢侈。畢竟它們沒有無人不知無人不曉的創始人,畢業生當中也沒有什麼響噹噹的人物。

缺乏這些「天時地利人和」的因素,即使慶祝校慶時廣邀媒體出席,媒體一般也會意興闌珊,畢竟沒有名人就少了許多新聞亮點。這也是為何時至今日,都很少看到關於鄰里學校的歷史報道。即使有,也趨於平淡,版位一般不會太大。

細心的蟻粉應該有注意到吧,勝寶旺小學的校友其實有新傳媒中文電台YES 933的DJ Henry劉宇恆,在本地也算是半個名人。不過即使有部長和半個名人加持,主流媒體依然沒有報道。

每個新加坡人心中都有一所母校

王乙康去年曾經說過:「『每一所學校都是好學校』是一個願景,若國人把好學校狹窄地定義為諸如南洋系和萊佛士系的學校,新加坡將無法實現這個願景。」

紅螞蟻倒是覺得,那些基本上能慶祝20年校慶以上的鄰里學校都是「路遙知馬力」的好學校。

新加坡識字率高達97.3%,全國有344所中小學,國人的集體回憶里都會有一所小學或中學。每個人心中最柔軟的地方,也藏著至少一間能牽動心弦的母校,畢竟學校在每個人成長過程中所留下的回憶,是終身難以磨滅的。

許多人畢業多年後回頭一看,母校依舊風雨不改地矗立在原地,風采依舊,孕育著一屆又一屆的莘莘學子。

也有人像紅螞蟻一樣,母校親切熟悉的老校舍早已改頭換面,「金字招牌」被搬到建在不同地點的全新校舍內,情感上依然有認同,但新校舍卻是徹徹底底的陌生場所。也有人的母校永永遠遠搬進回憶里,輪廓越變越模糊。

兩校合併 保留一校的英文名和另一校的中文名

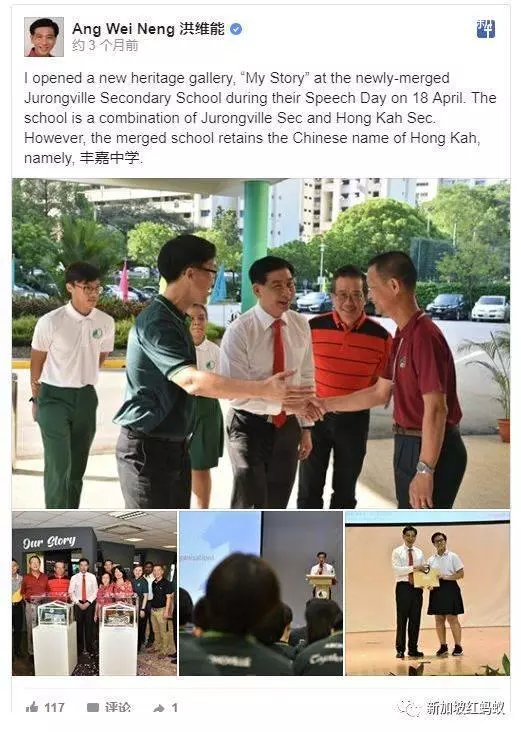

紅螞蟻不久前爬過裕廊集選區議員洪維能的面簿時,發現一則他為豐嘉中學(Jurongville Secondary School)新成立的學校歷史文化角落——我們的故事(Our Story)開幕的帖文。

洪維能在帖文中指出:這所中學是由裕廊景中學(Jurongville Secondary School)和豐嘉中學(Hong Kah Secondary School)合併而成。然而,合併後的中學英文名字雖然叫Jurongville Secondary School,中文名卻沿用了「豐嘉中學」。

這一點倒是引起紅螞蟻的注意。

新加坡近年來有不少中學因收生人數銳減,只能退而求其次二合為一。通常合併後校名也會煥然一新,舊校名一般只能塵封進歷史,更甭說沿用「老牌」中文校名。

然而,今年初與裕廊景中學合併的豐嘉中學卻打破了這條不成文規律,保留了歷史更悠久的中文校名「豐嘉」,英文名則採用裕廊景中學原有的「Jurongville」。

據《聯合早報》報道,豐嘉中學前校長宋美霞受訪時對中文校名獲保留感到很欣慰,因為教育部採納了利益相關者的反饋意見。現出任北爍學校校長的宋美霞指出:「校名是學校身份認同的一部分,但更重要的是,兩校合併後結合彼此的強項,共創新的身份認同和學習體驗。」

「豐嘉」這個名字又有什麼由來呢?為何值得保留?

宋美霞解釋說,位於裕廊西41街的豐嘉中學的校名源自過去的「豐加村」(Hong Kah)。「Hong Kah」這個發音,源自福建和潮州方言里的「奉教」。「豐加村」在歷史上曾有基督教傳教士租用那塊地建教堂,「奉教」的稱呼由此而來,並一直沿用至今。

宋美霞告訴《聯合早報》,她在2014年出任該校校長時,適逢學校慶祝創校20周年。她當時發現,要介紹該校的歷史還真是一項挑戰,因為學校並沒有留下太多校史資料。這讓她體會到如果不儘早著手整理校史,等到學校慶祝40周年時,就更難拼湊校史了。

於是她決定在2016年,帶領豐嘉師生在校內完成一個歷史文化角落。她還特地將歷史文化角落設在圖書館內,就是為了讓學生們隨時隨地能走近去認識校史。

原豐嘉中學設於圖書館內的歷史文化角落。(國家文物局)

豐嘉雖然不是教會學校,但宋美霞在整理學校舊物品時,卻意外發現了一扇彩繪玻璃。原來豐嘉中學的其中一位前任校長很喜歡藝術,曾經讓美術教師為學校一扇大窗口安裝漂亮的彩繪玻璃,只可惜後來學校翻新後,彩繪玻璃與新設計格格不入失去了用處,被塵封進儲藏室里。

這扇彩繪玻璃被發現後又重見天日,為該校歷史文化角落增添一抹靚麗的色彩。這扇彩繪玻璃有沒有移到新的豐嘉中學(Jurongville Secondary School)的歷史文化角落,眼力好的蟻粉可以自己找找看。

裕廊集選區議員洪維能(中間紅色領帶者)幫豐嘉中學(Jurongville Secondary School)新成立的學校歷史文化角落——我們的故事(Our Story)開幕。右一為豐嘉中學現任校長曾有為。站在洪維能右邊的兩名紅衣女士分別是裕廊景中學前校長王斐敏和豐嘉中學前校長宋美霞。(洪維能面簿)

接任合併後的豐嘉中學校長一職的曾有為在學校官網上的《校長的話》一欄中,以新加坡人最喜歡吃的咖椰吐司(Kaya Toast)來形容兩校的合併。

「隨著裕廊景中學和豐嘉中學兩校在2019年合併,豐嘉中學(Jurongville Secondary School)校史也掀開了新的一頁。我覺得這次合併就像是在製作大家最愛吃的早餐,咖椰吐司(Kaya Toast)——裡面的材料單獨吃已經非常美味,一旦將兩片吐司合併一起吃,那樣的組合更錦上添花!」

豐嘉中學的新校徽也同樣結合了兩所學校的主要元素,中英文名字都同時出現。紅螞蟻估計是肚子餓了吧,覺得校徽的顏色看上去也很像班蘭咖椰……(紅螞蟻製圖)

除了豐嘉中學,合併後打破校名條例的還有與楊厝港中學合併後的崇文中學(Yio Chu Kang Secondary School),同樣也是保留了歷史較悠久的中文名,然後沿用另一所中學的英文名。

校園歷史文化角落計劃五年來的進展

豐嘉中學並非本地第一個在校園內設置歷史文化角落的鄰里學校。國家文物局在2014年推出學校歷史文化角落計劃後,頭一年就有17所學校響應計劃,大部分都是鄰里學校。

華民小學歷史文化角落。(國家文物局)

華民小學歷史文化角落。(國家文物局)

當局發言人告訴《聯合早報》:

「把學校的發展史和創校故事等,用各種方式整理、記錄和展示出來,有助於幫助學生認識校史,樹立認同感。」

文物局官網則顯示,計劃推出至今已有超過60間中小學和其他學府獲得文物局資助在校園內設立展覽館或遺產角落,並在計劃下培育出700多名受過文物局導覽員訓練的學生導覽員,為家長、校友、其他學生與到訪嘉賓進行講解介紹。

淡馬錫中學歷史文化角落。(國家文物局)

文物局的資助額度是設立歷史文化角落費用的50%,但不能超過5萬新元。

宏茂橋城景小學歷史文化角落。(國家文物局)

嘉諾撒仁愛會小學歷史文化角落。(國家文物局)

收集學校歷史要趁早

紅螞蟻對宋美霞校長提到的,要儘早整理校史特別認同。很多人以為記錄校史的工作,只屬於那些歷史很悠久又盛產名人的學校,年輕又不出名的學校還是不要東施效顰浪費時間。其實不然,歷史再悠久的學校也曾年輕過,現已立起「金字招牌」的名校,也曾經歷名不見經傳的時期。

每名學生每間學校每天都在締造自己的歷史。今天的事跡終究會成為昨日的史跡,歷史本身就是依靠一點一滴的積累、在漫長的沉澱中形成。不趁早記錄,可能會徒留遺憾。

別看新加坡建國歷史只有短短54年,今年慶祝20周年或40周年校慶的中小學卻不少。紅螞蟻的小夥伴們在網上咬了咬,咬來了以下名單。雖然未必齊全,卻也能看出輪廓。蟻粉們的母校有在這裡嗎?

(紅螞蟻製圖)

(紅螞蟻製圖)

1979年創立,今年慶祝40周年校慶的鄰里中學

明智中學(Bendemeer Secondary School)——明地迷亞

茂橋中學(Ang Mo Kio Secondary School)——宏茂橋

1980年創立,明年慶祝40周年校慶的鄰里中學

錦文中學(Clementi Town Secondary School)——金文泰

尚義中學(Bedok South Secondary School)——勿洛

若你的母校符合條件卻不在名單上,可以留言告訴紅螞蟻,我們非常歡迎蟻粉們投稿介紹你們母校的歷史。

蟻粉們多久沒回母校了?有時間不妨抽空回「娘家」看看吧。