作者

薛渤楊

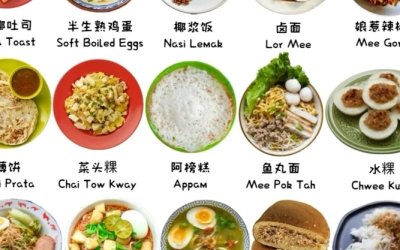

新加坡有一個「全民食堂」,那就是一個將小販集中起來的場所,稱之為熟食中心(Food Centre)。裡頭售賣的正是各種各樣價格大眾化的熟食,外加設有一些飲料攤位,是解決三餐的好去處。

不過,有不少遊客及新移民來新加坡熟食中心吃飯都會遇到同樣的問題,那就是不知道該如何點麵條。聽到安哥問,「要Mee Pok Mee Kia?」時,十有八九臉上都會露出「十萬個什麼鬼」的表情。

看看紅螞蟻的這則乾貨帖,希望你下次出去order食物時,能夠避免出現雞同鴨講、比手畫腳的尷尬場面發生:

面薄(Mee Pok)

黃色的扁平麵條,民俗風味小吃,它是由小麥粉加上雞蛋製作,所以呈現出淡淡的黃色。在中國潮汕城鎮集市及沿街很普遍。

幼面 (Mee Kia)

幼面的麵條則較細,比面薄來的更有彈性、更加潤滑,其做法與面薄相同。

Mee Pok(網際網路)

Mee Kia(網際網路)

通常,本地居民在點吃魚圓面、香菇面或肉脞面時,都會選擇以上這兩款麵條,然後喊說「乾的」。

新加坡人愛吃辣,端上桌的通常會是一碗摻了辣椒醬的「干」面薄或幼面,配料包括香菇、肉類、魚圓和蔬菜, 湯則另外送。

粿條(Kway Teow)

粿條。(網際網路)

粿條一詞是福建閩南地區和粵東地區的叫法,是閩南語方言地區的特色傳統小吃。它是用米粉為主料,麵粉、薯粉等輔料經過加工製成的食品,俗稱「粿」或「粄」。新加坡炒粿條用的是扁平的寬米粉。

炒粿條。(網際網路)

在本地小販中心,最常見的美食就是炒粿條了。傳統做法是用豬油熱鍋,加入豆芽、海鮮、肉蛋菜、蛤和粿條,淋入醬料一起炒制而成。每家的醬料配製方法都不一樣,但主要的味道是甜咸香加微辣,顏色普遍比較深。

不少人會將粿條跟河粉(Hor Fan)弄混。紅螞蟻為大家普及一下,前者薄細,成線狀麵條,後者薄寬,成帶狀麵條。

常見的煮法為干炒或水煮後配湯,口感有點糯,有點彈性,也偏韌。新加坡熟食中心通常售賣的有牛肉河粉、滑蛋河粉以及海鮮河粉等。

河粉。(網際網路)

板面

傳統的板面是以手工切片,但本地許多攤販為了便利,改用機器切麵條取替。它的做法是將麵粉、雞蛋、水鹽揉成有彈性的麵筋。然後將麵條下鍋,放入肉碎、蔬菜和雞蛋,上桌前再灑上一湯勺的炸江魚仔即大功告成。

麵粉粿(Mee Hoon Kueh),俗稱麵皮湯

在中國有的地方叫麵皮湯,在新馬地區叫麵粉粿。它是將麵糰捏成小塊再丟進江魚仔高湯內,然後再加入豬肉、雞蛋和青菜,上桌前同樣再灑上一湯勺的炸江魚仔。湯頭鮮甜,又易入口。

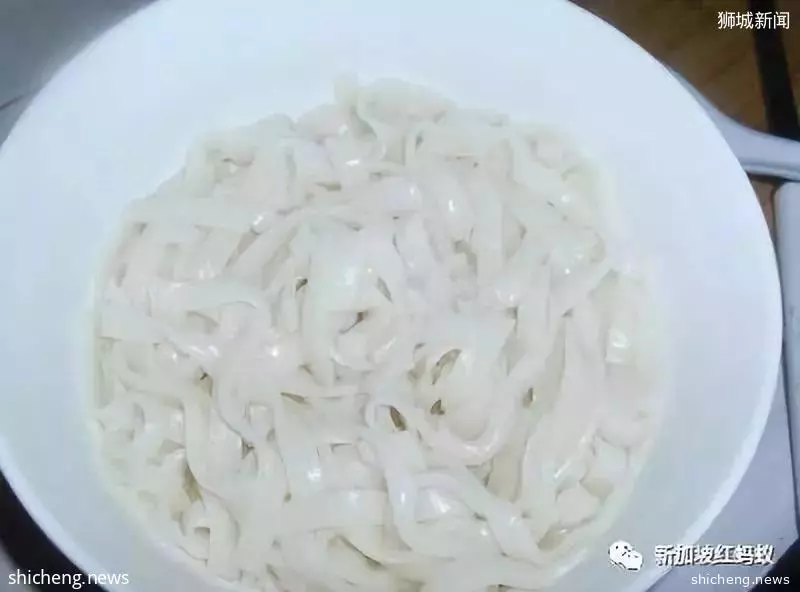

米苔目(Bee Tai Mak / Mee Tai Mak),俗稱老鼠粉

源自中國南方省份的米制麵條,和其他麵條相比,米苔目更短,兩頭尖細 。它由米漿蒸成凝塊,再透過小孔洞鐵器形成短圓條形,類似麵條形狀。

它的吃法有湯粉或炒粉兩種,通常新加坡售賣肉脞面和魚圓面的小販攤位都有米苔目供食客選擇。

粗米粉

粗米粉以大米為原料,經浸泡、蒸煮和壓條等工序製成的條狀、絲狀米製品,質地柔韌,富有彈性,水煮不糊湯,干炒不易斷。

本地粗米粉常見的做法就包括膾炙人口的叻沙和福建蝦面。

黃面,俗稱油麵

因其色黃而得名,黃面俗稱油麵,又稱鹼面,因為成分裡面添加了鹼,所以煮完之後的麵條也比較不容易粘粘,口感更佳有勁道。本地這種面的做法有好多,包括叻沙、福建蝦面等。

在本地吃印度式炒麵(mee goreng)和馬來式的雞肉香料面(mee soto)時也能品嘗到黃面。

印度式炒麵:

雞肉香料面:

面線(Mee Suah)

福建傳統地方面食,麵粉加鹽等輔助料精製而成,色澤潔白,線條細勻,落湯不糊,香爽可口,做法也十分清淡。本地人在生日時也有吃雞蛋米線湯的習慣,因為長長的米線有長壽之寓意。

米粉 (Bee Hoon / Mee Hoon)

中國南方地區的特色美食,質地柔韌,富有彈性,適合湯煮或干炒。本地人則喜歡在吃早餐時叫上一份干炒米粉,配上兩塊午餐肉或雞蛋,開始新的一天。

希望這份吃面指南對初來乍到的你能有所幫助。當然,也希望本地美食吸引到的不僅僅是本地民眾,若它也能抓到新移民及海外遊客的味蕾,那就再好不過了。