2025年4月,中美關稅戰全面升級,貿易對抗波及教育領域。

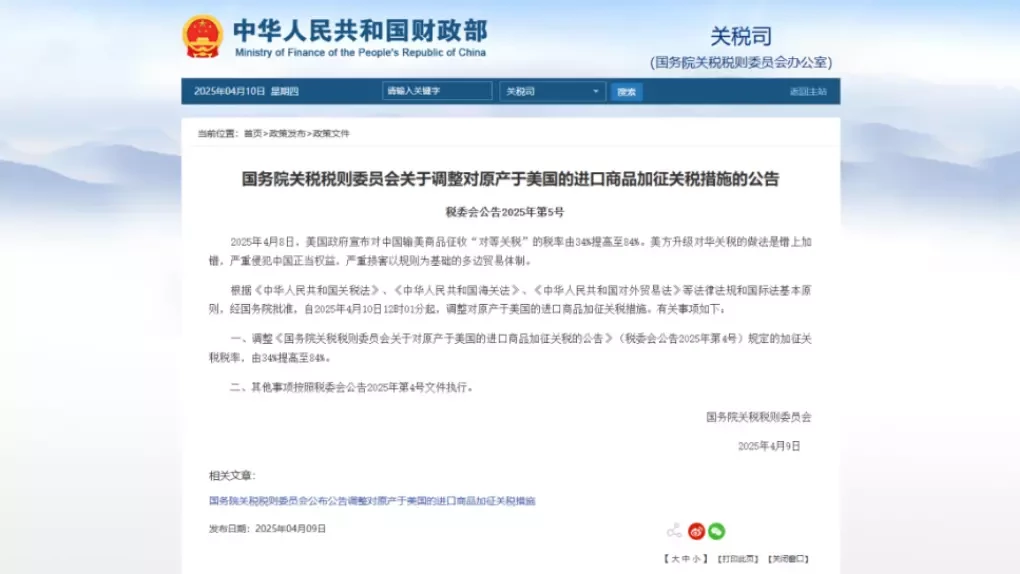

美國對華商品加征104%疊加關稅,中國同步實施84%反制稅率,雙方經濟博弈白熱化。

與此同時,美國移民局突然撤銷147名國際學生簽證,俄亥俄州限制高校對華合作,社交媒體審查納入簽證評估標準。

多重壓力下,美國留學風險陡增,而亞洲地區憑藉穩定性與高性價比,成為新的焦點。

中美關稅戰 經濟博弈與連鎖反應

2025年4月5日,美國啟動10%基礎關稅,覆蓋除個人用品、食品、藥品及北美貿易協議國商品外的所有進口商品。

僅四天後,差異化附加關稅生效,針對60個經濟體加征額外稅率。

其中,中國商品疊加關稅達104%,電動汽車、14納米以下晶片等關鍵領域被針對性加征50%關稅,800美元以下小額包裹免稅待遇取消。

中國商務部迅速回應,4月4日對美輸華商品加征34%關稅,並於美方加稅後3小時內追加50%反制措施,總稅率升至84%。

關稅戰推高美國生活成本,電子產品價格上漲15%-20%,日用品漲幅達8%-12%。

美國大學學費因財政壓力連續三年上漲,年均漲幅4.5%,國際學生獎學金覆蓋率下降至18%,較2024年減少7個百分點。

簽證風險 審查收緊與學術環境惡化

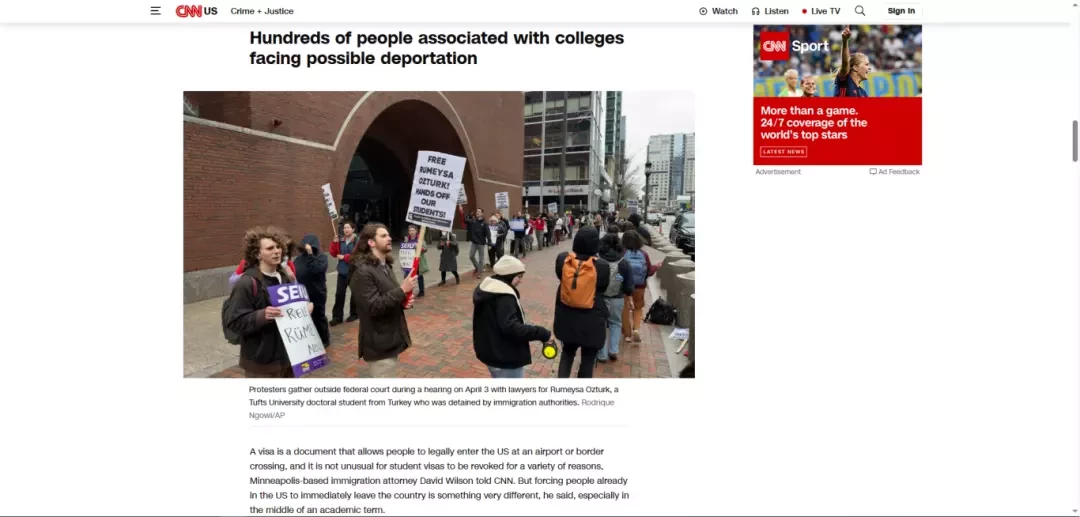

2025年4月,美國移民局以「未明確理由」撤銷哈佛大學、史丹福大學、德克薩斯大學奧斯汀分校等高校共147名國際學生簽證,其中5人來自哈佛,6人來自史丹福。

部分學生因參與親巴勒斯坦抗議活動被驅逐,另一些人因交通違規記錄受影響。

移民律師指出,審查標準趨於模糊,學生簽證拒簽率較2024年同期上升22%。

美國國務卿魯比奧於3月下令加強簽證審查,要求評估申請人社交媒體內容。

政策生效後,300份簽證被吊銷,拒簽理由包括「支持哈馬斯」「批評以色列」等言論。

國土安全部明確表示,「反猶太內容發布者不受第一修正案保護」,留學生網絡行為風險加劇。

學術自由亦受擠壓。美國政府削減高校科研經費12%,加州大學系統被迫縮減23個研究項目。

《自然》雜誌2025年3月調查顯示,75%科研人員考慮離開美國,較2022年上升40個百分點。

加州大學教職員工理事會呼籲為被遣返學生提供遠程學業支持,但訴訟案件預計持續增加。

中國教育部預警 風險提示與政策調整

2025年4月9日,中國教育部發布年度首個留學預警,指出俄亥俄州通過法案限制公立大學接受中國機構捐贈,要求留學生「謹慎評估風險」。

同期,文旅部提示赴美旅遊安全風險,反映民間交流受挫。

為應對就業壓力,教育部2025年徵兵政策明確「應屆畢業生優先」,提供最高12萬元學費補償、考研加分10-15分、公務員定向崗位占比5%等優惠,計劃8月底完成10萬名大學生入伍目標。

政策旨在拓寬職業路徑,緩解應屆生就業市場競爭。

亞洲教育崛起 穩定性與性價比優勢

中國香港憑藉國際化教育吸引留學生。

5所大學位列2025年QS全球TOP100,純英文授課覆蓋率98%,畢業生平均起薪28萬港元/年,留港工作簽證獲批率89%。

內地學生落戶北上廣深可享受10%-15%落戶積分加成。

新加坡以安全與就業便利著稱。

國立大學與南洋理工穩居世界前20,政府獎學金覆蓋30%國際學生,碩士畢業生平均薪資5500新元/月(約合人民幣2.9萬元)。

留學生實習機會較2024年增加18%,工作準證(EP)申請通過率76%。

馬來西亞成為低成本留學首選。

年均學費8-10萬元人民幣,僅為美國的1/4,生活成本比新加坡低35%。

英語普及率82%,61所高校學歷受中國教育部認證,2025年國際學生人數同比增長24%。

中美政策博弈重塑留學版圖。

美國簽證風險、成本攀升與學術環境動盪,迫使留學生重新權衡利弊。

亞洲地區以穩定性、包容性與高性價比,成為更務實的選擇。