2025年4月,中美关税战全面升级,贸易对抗波及教育领域。

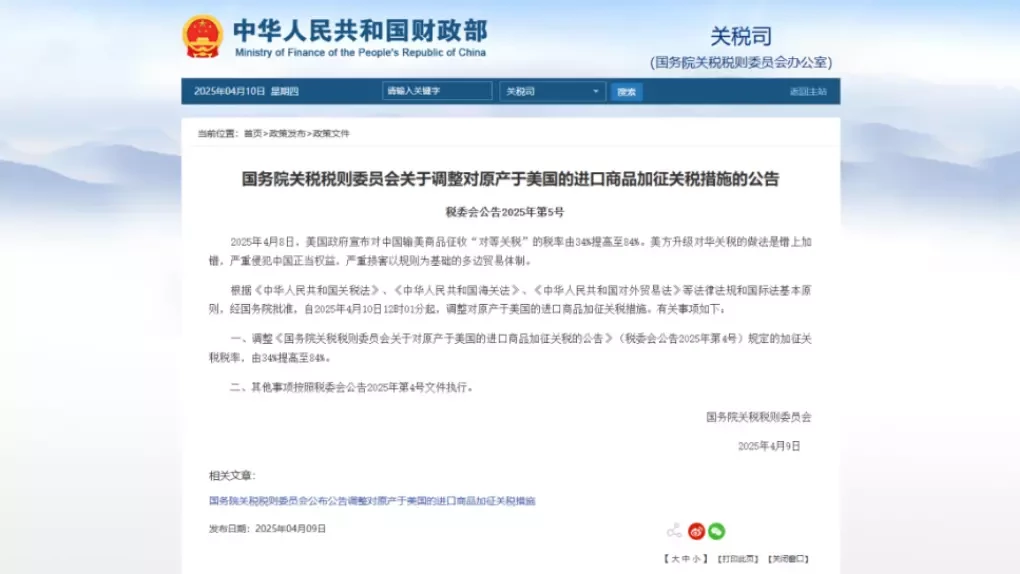

美国对华商品加征104%叠加关税,中国同步实施84%反制税率,双方经济博弈白热化。

与此同时,美国移民局突然撤销147名国际学生签证,俄亥俄州限制高校对华合作,社交媒体审查纳入签证评估标准。

多重压力下,美国留学风险陡增,而亚洲地区凭借稳定性与高性价比,成为新的焦点。

中美关税战 经济博弈与连锁反应

2025年4月5日,美国启动10%基础关税,覆盖除个人用品、食品、药品及北美贸易协议国商品外的所有进口商品。

仅四天后,差异化附加关税生效,针对60个经济体加征额外税率。

其中,中国商品叠加关税达104%,电动汽车、14纳米以下芯片等关键领域被针对性加征50%关税,800美元以下小额包裹免税待遇取消。

中国商务部迅速回应,4月4日对美输华商品加征34%关税,并于美方加税后3小时内追加50%反制措施,总税率升至84%。

关税战推高美国生活成本,电子产品价格上涨15%-20%,日用品涨幅达8%-12%。

美国大学学费因财政压力连续三年上涨,年均涨幅4.5%,国际学生奖学金覆盖率下降至18%,较2024年减少7个百分点。

签证风险 审查收紧与学术环境恶化

2025年4月,美国移民局以“未明确理由”撤销哈佛大学、斯坦福大学、得克萨斯大学奥斯汀分校等高校共147名国际学生签证,其中5人来自哈佛,6人来自斯坦福。

部分学生因参与亲巴勒斯坦抗议活动被驱逐,另一些人因交通违规记录受影响。

移民律师指出,审查标准趋于模糊,学生签证拒签率较2024年同期上升22%。

美国国务卿鲁比奥于3月下令加强签证审查,要求评估申请人社交媒体内容。

政策生效后,300份签证被吊销,拒签理由包括“支持哈马斯”“批评以色列”等言论。

国土安全部明确表示,“反犹太内容发布者不受第一修正案保护”,留学生网络行为风险加剧。

学术自由亦受挤压。美国政府削减高校科研经费12%,加州大学系统被迫缩减23个研究项目。

《自然》杂志2025年3月调查显示,75%科研人员考虑离开美国,较2022年上升40个百分点。

加州大学教职员工理事会呼吁为被遣返学生提供远程学业支持,但诉讼案件预计持续增加。

中国教育部预警 风险提示与政策调整

2025年4月9日,中国教育部发布年度首个留学预警,指出俄亥俄州通过法案限制公立大学接受中国机构捐赠,要求留学生“谨慎评估风险”。

同期,文旅部提示赴美旅游安全风险,反映民间交流受挫。

为应对就业压力,教育部2025年征兵政策明确“应届毕业生优先”,提供最高12万元学费补偿、考研加分10-15分、公务员定向岗位占比5%等优惠,计划8月底完成10万名大学生入伍目标。

政策旨在拓宽职业路径,缓解应届生就业市场竞争。

亚洲教育崛起 稳定性与性价比优势

中国香港凭借国际化教育吸引留学生。

5所大学位列2025年QS全球TOP100,纯英文授课覆盖率98%,毕业生平均起薪28万港元/年,留港工作签证获批率89%。

内地学生落户北上广深可享受10%-15%落户积分加成。

新加坡以安全与就业便利著称。

国立大学与南洋理工稳居世界前20,政府奖学金覆盖30%国际学生,硕士毕业生平均薪资5500新元/月(约合人民币2.9万元)。

留学生实习机会较2024年增加18%,工作准证(EP)申请通过率76%。

马来西亚成为低成本留学首选。

年均学费8-10万元人民币,仅为美国的1/4,生活成本比新加坡低35%。

英语普及率82%,61所高校学历受中国教育部认证,2025年国际学生人数同比增长24%。

中美政策博弈重塑留学版图。

美国签证风险、成本攀升与学术环境动荡,迫使留学生重新权衡利弊。

亚洲地区以稳定性、包容性与高性价比,成为更务实的选择。