新加坡擁有推崇雙語教育的教育體系,這也是新加坡吸引很多外國學生趨之若鶩來新加坡求學的主要原因之一。新加坡國父李光耀先生曾很自豪地將雙語政策稱為「建國基石之一」。

正是由於具備了很好的雙語優勢,讓新加坡在不丟失各國移民文化傳統及各自母語的基礎上又能夠與世界自由對話,充分的國際化。

確實,在國父的重視和引領下,新加坡的雙語教育擲地有聲。對華人家庭來說,華文作為中小學的必修課程存在於孩子的教育之中,學校期盼著接受過新加坡教育的大部分受教育者都能夠自如切換中英文,猶如切換雙語頻道般的運用在生活與學習中。

圖片來源:https://image.baidu.com/search/detailct=503316480&z=0&ipn=d&word

然而理想是豐滿的,現實是骨感的。在這個約70%都是華人的移民國家,新加坡的華文教育卻並沒有能讓出生於中國的孩子或者新移民二代說出一口流利的中文。

前段時間,小編聽到一個來自華人家庭的故事。孩子是在國內讀完小學之後赴新加坡開啟留學之路的。中一中二時,孩子對於華文考試從來都沒花太多時間去準備,但次次也能取得一個好成績,可到了中三學校要求學生根據自己的能力和愛好進行選科,在學校的摸底調查中,母親發現孩子沒有選擇他所擅長的華文文學學科,於是與孩子進行了一番交談,卻發現孩子對於漢語、對於中華文學的喜好和熱衷漸行漸遠……

圖片來源:新加坡學生課堂 - 國內版 Bing images

一個在中國本土長大,有著良好的漢語基礎的孩子,為何在新加坡留學三年後卻喪失了對漢語的熟悉與喜愛?這不禁是一個值得人關注的問題。

小編認為,原因可能有如下幾點。

01 首先,雖然新加坡的華文課程是自幼兒園教育開始設立,小學開始直至高中階段,都將華文課程列入考試科目,並占升學考試總成績的25%,但是新加坡的官方語言終究是英語,在政府部門、金融機構、企業、學校等場合,使用最平常的習慣性語言還是英文。

語言的學習也是遵循先入為主的原則的,在這樣一個被英語充斥的環境里,學好英語對中國學生來說無疑是更為重要的事情。畢竟,除了華文科目學習之外,從幼兒園開始到大學,其餘全部的科目都是用英文來學習的。

圖片來源:Programmes (moe.edu.sg)

02 其次,新加坡的華文課程形式雖然與中國相似,但其內核卻大有不同。

別看課堂上也是講的與中國差不離的生字的讀音、字形、組詞、造句、形近字、多音字等等,考試的出題形式也是與中國一般齊的字形辨析、拼音糾正、詞義辨析、改病句、閱讀理解、作文等等。但同年級在中國接受中文教育的孩子與在新加坡接受華文教育的孩子可不在一個level!

形成這種差異的原因主要有兩點:

在新加坡畢竟還是英語第一。以中文為第二的學生的華文水平還是不能跟國人相提並論,因此教材內容和教學要求都要更低一些(大致相差1個年級)。

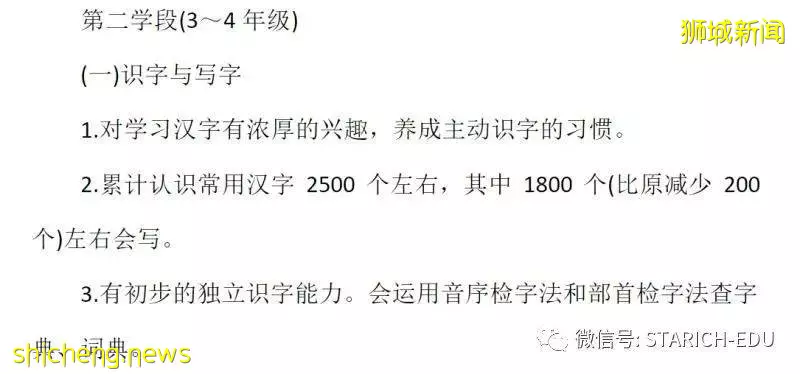

在中國教育部新修訂的小學語文新課程標準中,有這樣一段關於三至四年級語文課程目標的描述

圖片來源:小學語文新課程標準最新版2020 - 百度文庫 (baidu.com)

而在新加坡小學華文課程(五至六年級)標準的相關文件里,我們可以明晰,中國學生三四年級的漢字量就遠超過新加坡學生五六年級所學的漢字量了。

圖片來源:新加坡小學華文課程標準 - 百度文庫 (baidu.com)

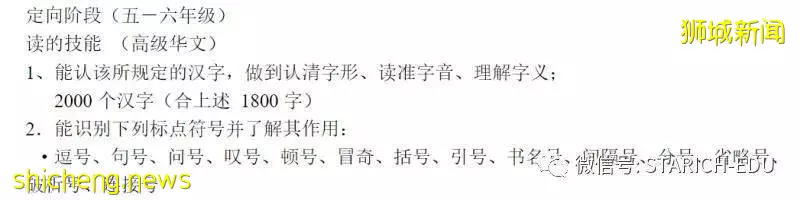

再者,新加坡華文並非中國語文。新加坡的華文教育帶有明顯的新加坡元素,是一種既不同於中國語文教育,也不同於純粹外語學習的第二語言教學。

從所使用的華文教材來講,教材淺顯易懂、圖文並茂,具有新加坡本土特色,但是教材的梯度性明顯不夠,內容並沒有太大的深度。如果說小學華文教材尚且不錯,從漢語拼音的切入再到書寫和閱讀的提高,但中學的華文教材確是明顯地感覺太單薄,知識的縱切面沒有達到一定的跨度。

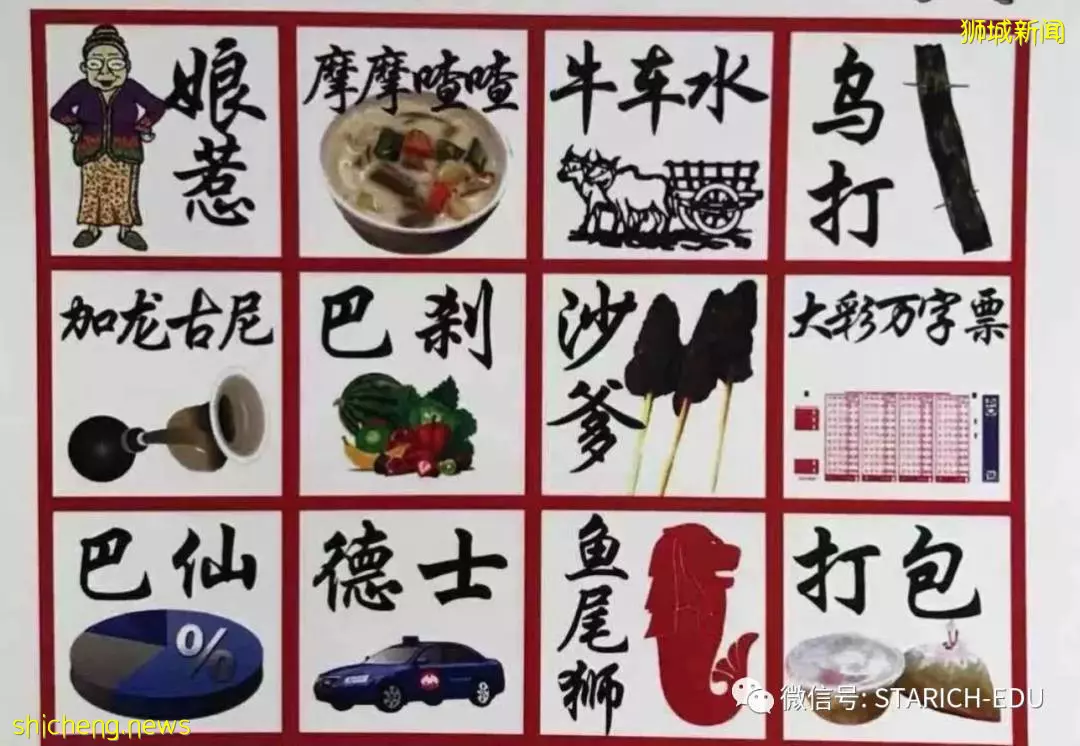

從用語的嚴謹性方面來看,一些具有新加坡特色的專有詞語存在於華文交流里。比如,由「課室」替代「教室」,由「巴剎」代替「市場」,由「連身裙」替代「連衣裙」,由「駕車」替代"開車",由「燒」替代「燙」等等,這些具有新加坡特色的日常用語難免不會對新加坡的華人學生學習漢語產生潛移默化的影響。

圖片來源:新加坡華文詞語的搜索結果_百度圖片搜索 (baidu.com)

從語言的發音來看,新加坡人華文發音與普通話是有差距的,如果你仔細聽,會覺得他們的華文聽起來很像東南亞或者印度人的腔調。

從語言的經濟性來看,新加坡人基本不講單一華文,他們的華文中會夾雜漢語方言(粵語、閩南語、客家話等較為常見)、馬來語詞彙等,因此在聽到兩個人新加坡相互對話時,很可能我們中國人是無法聽懂的,因為很多日常詞彙的使用是有明顯差異的,加之他們語速也很快,就很有可能造成無法理解的現象。

圖片來源:新加坡華文課本 - 國內版 Bing images

新加坡的華文教育中最大的問題是將華文當做工具,而不是為了傳承與延續中華文化。試想,作為華人的後代,不是應該更要學好華語,更應該多了解華人的文化嗎,而且這兩者還是相輔相成的。不然,將來華人的下一代怎麼用華語,來精準地表達自己的觀點呢?