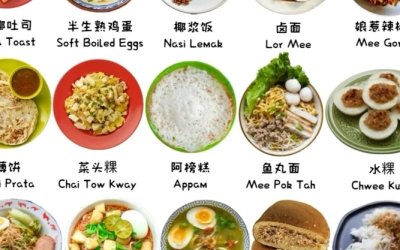

麵條源於中國,有4000多年歷史。由於製作簡單,食用方便,營養又有飽足感,在中國單是麵條種類就有上千種,但對永定的客家人來說,雞腸面最令他們迷戀的是,那濃得化不開的家鄉味。

120學生一起來拉麵

雞腸面顧名思義,因形狀像雞腸而得名。在永定,每逢立夏,家家都有吃雞腸面的習俗。鄉下老人吃面時,口中會念道:「立夏吃雞腸面,人人腳骨健。」因為要身強體壯,才有氣力幹活。做雞腸面時,客家人會用青蔥白色的一段切成蔥花,炸成蔥白油酥撒在雞腸面上。褐色的油酥瞬間香氣撲鼻,馬上為雞腸面提味。

同學們開心地上了一堂客家美食文化課

不久前,永定會館就再現這道農家菜。在一片歡樂聲中,來自華僑中學、武吉班讓政府中學和尤索夫依薩中學的120名學生,輪番到永定會館了解客家文化與美食。他們也投入拉雞腸面比賽,麵條經過一雙雙手,越拉越長越細,慢慢盤卷在一個大盤上。

在這一拉一卷之間,雞腸面把一家人凝聚在一起,也許這才是叫人思念的味道。時代不同,機器人也加入一家人的行列,會館樂高編程班的小朋友就展示了他們製作的拉麵機器人,一起拉麵。

現場的雞腸面,不僅有蔥白油酥,還有菜有肉,同學們吃得津津有味,意猶未盡的還直接到廚房續面。

會館秘書長吳文昌說,這是會館連續四年參與由新加坡宗鄉會館聯合總會和推廣華文學習委員會聯辦的「走出校園,走進文化」活動。除了介紹客家美食文化,也為推廣華語運動和傳承中華文化盡力。

說到雞腸面,來新20多年的永定會館董事簡龍昌熱情介紹:「雞腸面用的是在秋收與立夏早晚稻之間種植的小麥,在3月間搶收後磨成麵粉,就可以做成麵條,配搭簡單的湯頭來吃。」他說,以前的永定是窮鄉僻壤,農民經常吃不飽,能吃到雞腸面就很開心,象徵會迎來風調雨順的好年頭。

當天製作雞腸面的是婦女組副組長鄭璇,她20年前從永定來新協助丈夫做生意,因想念家鄉美食而學做了雞腸面。做法就是將麵粉加水和鹽,揉成麵糰放置一小時後,用油推平,搓成長條,邊下鍋邊拉,一直拉到底,寓意健康長壽。

用整隻雞做湯頭後,雞肉撕成絲,加入蔬菜、茭白筍等,再撒上蔥白油酥、扁魚乾粉,豐富了爽韌溜滑雞腸面的鮮香口感。

糯米飯的濃厚鄉情

糯米飯

熱心幫忙擺盤的客家媳婦翁墁熔,是會長曾憲民的夫人,也是婦女組的顧問。當天的廚房鬧哄哄,除了雞腸面,還特別準備了家鄉糯米飯、羔子粄和芋子包。

翁墁熔煮的糯米飯顏色較白,有別於我們熟悉的糯米飯。她解釋說,以前家鄉的生活較苦,五天才有一個市賣豬肉,因此非常珍惜食材,所以蝦米、三層肉、肥豬油、香菇與菜脯等都切得很細,也不捨得下醬油,炒出來的糯米飯都是白白的。

她說,家翁在1988年帶全家回鄉探親,當年交通不便,從鄉下到機場的車程長達12小時,為了讓他們在途中充飢,鄉親特別為他們煮了這道糯米飯,帶在路上吃,讓她特別懷念。

本地少見地客家美食:羔子粄、芋子包

客家人擅用米做成各種糕點,稱為粄食,如筍粄、糍粑、芋子包和羔子粄等。因來新工作而成為獅城媳婦的會館執行秘書胡華秀說,芋子包是山區客家人的一種傳統小吃,農民一般都會在自家菜園種植小芋頭,收成後可儲存較長時間,下雨天不用農作時,會用芋子做成小點鎬賞自己。

小巧的芋子包,皮嫩彈牙,餡料飽滿,咸香可口。做法是將一公斤芋頭蒸熟攪爛、加入500克薯粉搓成團後擀成皮,裹入肉碎、香菇、筍絲或沙葛、魷魚和扁魚粉炒香的餡料。

相比之下,客家人逢年過節、喜慶祭祖少不了的羔子粄,有較多工序。婦女組主任江麗說,用糯米粉與粘米粉以二比一的分量加水與糖揉成濕粉團壓模成型,然後蒸熟。為迎合本地人口味,特別加入黑芝麻、核桃與紅糖做餡。現蒸現吃的羔子粄,香甜Q彈帶嚼勁。

想起她初來乍到時,江麗說會館讓她深深感受到家一般的溫暖。

一道道傳統美食,述說著一個時代的故事。邊聽邊吃,感覺不但暖胃也暖心。