郁達夫在當時新馬社會中的地位不是一般南下文人所可媲美的。

鑒於白髮宮女已不在,筆者不憚重炒隔夜冷飯,從過去文獻中搜羅出達夫先生在新加坡的若干遺蹤,結合其詩文,略作討論辯駁,兼以實地探訪,冀或一窺鄉賢風采,而饗富春江、錢塘江鄉親,後來者或可按圖索驥,故作此文。

中峇魯

郁達夫搬出南天旅店後,基本住在中峇魯(或作中岜魯、中巴魯),具體住址有很多回憶,引起爭論。

有說是搬入中峇魯律22-D (三樓)。24 郁飛回憶說:「後經《星洲日報》社社長鬍昌耀先生(胡文虎侄子)代為張羅,搬入市政當局在中峇(音ba)路營建的住宅區。我們住二十二號三樓的一套房間,前面是胡氏如夫人的金屋,二樓是《星洲日報》主筆關楚璞(廣東南海人,筆名楚公),隔街樓上住有南洋史專家姚楠。一九四〇年夏關楚璞辭職返港後,我們又遷入他原住的二樓。」25

郁達夫的兒子郁雲在他的大作《郁達夫傳》中說:郁達夫抵達新加坡一周後才搬進中峇魯中保路24號工部局新建的三層寓所。26

根據王潤華查證,指的應該是「中峇魯忠坡路24號」,郁達夫居住的是這座組屋列號第65座(大牌65)三樓的24號單位(Block 65, Tiong Poh Road #03-24, Singapore 160065)。27

忠坡路即「忠保路(Tiong Poh Road),是紀念閩籍富商邱忠保的。」28 忠保路65號為 「匚」 (上下兩橫略短)形狀,上下兩頭(即新加坡本地所謂的角頭,如圖4、圖5所示)為三層樓房,中間長條為兩層樓房。郁達夫住的不知道是哪一個角頭。

圖4 郁達夫故居

中峇魯是Tiong Bahru的 音譯,意譯是新墳場(新冢地),因為當初是墳墓叢集的荒涼區域。由於當時的墳場建有許多四條柱子的涼亭,供掃墓的人休息,所以中峇魯俗稱四腳亭。墳墓周圍的荒地則有不少農戶和菜園,因此中峇魯過去也叫蕹菜園。

中峇魯是新加坡的第一個衛星鎮,從1936年起至1941年為止的五、六年間,英殖民地政府為了緩和當時的屋荒,任命當時的改良信託局(建屋發展局的前身)開展了新加坡有史以來最大規模的公共建屋計劃,一共興建了十七座二、三層的公共住屋,容納了1600住戶。因為這是現代化建築,而且離牛車水步行不過半個小時,所以「人文界人士趨之若鶩,紛紛遷入居住」。29

在中峇魯的老樓穿越過去與現在

郁飛回憶說:「四十年前我們初到時,那裡似乎是市政當局開始營建公寓或住宅的區域。三年中間,我眼看整條整條馬路兩旁陸續建造起三四層樓房,每套房屋都有齊全的生活設施。街道轉角處開設商店或咖啡店。幾條房屋圍成的空地則鋪設草坪,草坪四角有汽車間。總之,原來比較僻靜的這個區域,到戰爭前夕成了相當熱鬧的中等階層住宅區。南來的文化界人士先後在那裡居住過的有當時由愛國僑領陳嘉庚聘請南來任《南洋商報》總編輯的胡愈之和沈茲九、王紀元,還有名畫家徐悲鴻、音樂家任光、《總彙報》總編輯馮列山、《星洲日報》後一任主筆俞頌華、要聞版編輯尤君浩等。他們在那裡時都同我們家日夕往還。徐先生的畫室設於此,任光更在這裡辦起銅鑼合唱團,在馬華青年中開展救亡音樂運動。」30 他的回憶是大致可靠的。

圖5 郁達夫故居

當時郁達夫還答應林語堂翻譯林的英文小說《瞬息京華》(即《京華煙雲》)。郁達夫就是在中峇魯家中翻譯了大概十分之一,大部分發表在本地的《華僑周刊》。

(現在市面上流傳比較廣的是郁達夫之子郁飛譯版)

1941年11月16日,徐悲鴻到郁達夫家中拜訪,應林語堂委託,特地詢問了翻譯的進展情況。第二天,徐悲鴻寫信中跟林語堂說:昨日「往訪郁達夫兄,據說尊著譯完大約三十萬字,彼已有十分之一,發表於此間《華僑周刊》殆兩萬字,聞至來年可以全部譯成。弟乃以尊址與之,彼日內將有書致兄說明一切,譯文亦由彼直接郵寄左右。」31 郁達夫翻譯《京華煙雲》一事,郁飛在回憶中也提到了。

當時中峇魯是當時文人學者藝術家聚集區。1941 年 7 月, 畫家徐君濂與林道庸等創辦大鷹畫室 , 「承辦一切工商業裝飾建築工程, 彩色油像、牆壁廣告、電影布幕、門面裝置、舞台布景、商標、日曆、月份牌等廣告設計。」32 徐悲鴻曾經在大鷹畫室創作。 故郁達夫1941年7月有《晨雨天涼, 吟贈大鷹畫室》之作,詩云:

一雨頓教大暑收,炎荒亦自可涼秋。

臨風寫幅丹青賣,不羨人間萬戶侯。33

中峇魯有新加坡本地的寺廟齊天宮,供奉齊天大聖孫悟空。 齊天宮1920年建於永豐街的一塊木薯地,1938年剛剛遷入附近的新址。郁達夫的兒子郁飛當年經常在附近遊玩,所以幾十年後他在回憶中還提到了這個奇特的廟。「我們住處附近倒有座齊天大聖廟,每逢節期香火很盛。國內似乎未見為這位猴仙立廟的,大聖有知,或將為僑眾中善信者的虔誠感動吧。」34

如今, 這個廟依然存在,香火很旺 (圖6)。這個廟,和郁達夫居住之地不過兩三百米。

圖6 齊天宮

1940年,黃苗子經過新加坡,自然要拜見前輩郁達夫。他倆在上海就認識,黃苗子和郁達夫的侄女郁風也是在上海認識的 (兩人1944年在重慶成婚)。郁達夫送給黃苗子一個條幅:「芋菜園中小小家,細斟碧乳自煎茶,劉公醉亦非容易,幾見南天有此花。」 黃苗子得知此詩的緣由:劉海粟南行新加坡時,某天與郁達夫郊遊至一小園,一女子奉荼,劉海粟大稱其美,達夫戲作此詩。

在新加坡,黃苗子發現未來的姑父郁達夫人緣特好:「什麼人都交,在新加坡茶樓、酒館的夥計,沒一個名字他叫不上來。他們熱情地招待這位先生。」對於郁達夫的舊體詩和書法,黃苗子評價說:他十二三歲就寫詩了,天分很高,典型的中國文人,浪漫主義者,字自成一格,不是專業搞書法,隨便一寫,就完全有自己的風格。

不久,黃苗子回到香港,把郁達夫的條幅交朋友黃般若,托他裝裱一下。沒想到黃般若忘了。2002年,黃般若的兒子竟然在發現這幅字,隨後將此條幅寄還給了黃苗子。35這段佳話,可謂是郁達夫給家人遲到的禮物。

1940年3月,郁達夫和姚楠、許雲樵、關楚璞等人成立了中國南洋學會,創辦了《南洋學報》,36 學會的聯繫地址就假借姚楠在中峇魯的住址,永豐街61號2樓 (61-A, Eng Hoon Street)。永豐街即永雲街(Eng Hoon Street),其命名是紀念出生在馬六甲在馬六甲和新加坡作商貿的大富商許永雲 (?– 1880)。37

這個住址,和郁達夫住址和齊天大聖廟構成一個三角形,相距不過一兩百米。所以郁飛回憶說「隔街樓上住有南洋史專家姚楠。」中峇魯的殖民地住宅目前已經成為新加坡的歷史文化遺產,近80年來依然存在(圖7),幸運之至。

圖7 姚楠故居 (正面二樓)

珍珠巴剎

南天旅店附相鄰的珍珠巴剎,是郁達夫與友朋聚飲之地。

珍珠巴剎是位於牛車水著名的綜合市場(巴剎,即bazaar 音譯),是飲食、消遣、購物必經之處。巴剎內有一高大的鐵欄柵,把巴剎分成兩部分,前半部主要賣糕餅、燒臘等食物,還有各具特色的食攤:客家釀豆腐及豬肉粥、雞粥、魚片粥、牛雜粥、潮州粥等各種粥攤、咖哩雜菜飯、廣東的燒臘、滷味、煮魚頭米粉、海南薯仔咖哩雞、福建炒麵和蛋炒蚝煎等等。這裡攤位大多占地較大,加上燈火輝煌,生意興隆。

(珍珠巴剎後門)

除了飲食攤,還有百貨、日用品、五金、租書和銷售書、眼鏡、唱片、茶攤等等。後半部是「濕巴剎」(相對前半部而言),面積較小,主要銷售各類新鮮禽肉水產以及瓜果蔬菜,一應俱全,是老百姓的菜市場。巴剎前面有一片空地,是人們聽故事和欣賞各種娛樂的場所。

郁達夫好酒,時常去珍珠巴剎和友人小酌幾杯。文人對飲,常有口占,以下幾首可以一窺詩人的日常生活和心境。其一《珍珠巴剎小食攤上口占》:

月缺花殘太不情,富春江上晚涼生。

如非燕壘來蛇鼠,忍作投荒萬里行。38

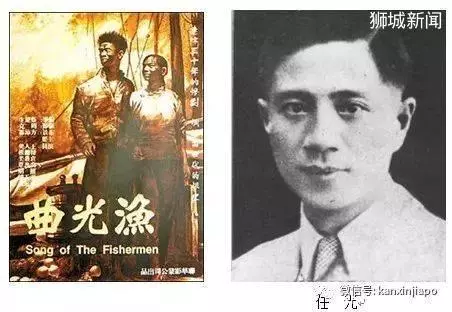

此詩是和友人胡邁唱和之作。胡邁在胡文虎在檳榔嶼創辦的《星檳日報》擔任主編,因屬一個報業集團,平時又意氣相投,和郁達夫來往頗多。根據胡邁回憶:「此詩系當時遊戲之作,亦系和余口占原韻者。事緣一日黃昏,因受任光先生之邀,同往珍珠巴剎茶攤共喝啤酒。此茶攤有一茶娘,曾受中等教育,雖貌僅中姿,而口才甚佳,亦可算得一位可人兒。觀形察色,似為任光先生之密友。飲次,忽由時局而談及家事,任光嘗歷舉安娜女士之種種緋聞,以『達夫不達夫』,引以為憾。而茶娘初則偶插一二語,繼則滔滔大論,均覺頗有見地,末則附達夫之耳,耳語良久,達夫唯頻頻點首,間雜哈哈大笑,語閉,歡若小孩,擁擁抱抱,認為知言。」39 胡邁和任光便問兩人何故歡喜,郁達夫「答以不可說!不可說!」胡邁「一時興起,乃取包茶葉紙,書口占一絕:『花落重開更蘊情,珍珠巴剎晚涼生。茶娘一語愁能解,不負投荒萬里行。』」40 郁達夫是有名的才子,旋在紙上和上一絕。

(任光,中國作曲家,代表作有《漁光曲》《打回老家去》等)

胡邁的回憶,把郁達夫的才子風流、茶娘的善解人意描繪得栩栩如生。四十餘年後,胡邁說:「此一時遊戲之作,思之恍若昨日。今郁任兩先生,均下世久矣。」41

1944年,胡邁從友人黃思處得知郁達夫在印尼小島避禍,遂托黃思寄詩一首,42 云:

鐵馬金戈動地來,倉皇烽火出亡哀。

悠悠生死經年別,莽莽風塵萬念灰。

天外故人差幸健,愁中濁酒且添杯。

今宵願有慈親夢,吩咐晨雞莫亂催。

在蘇門答臘避難的郁達夫讀後,和詩一首《胡邁來詩,會有所感,步韻以答》,云:

故人橫海寄詩來,辭比江南賦更哀。

舊夢憶同蕉下鹿,此身真似劫餘灰。

歡聯白社居千日,淚灑新亭酒一杯。

衰朽自憐劉越石,只今起舞要雞催。43

郁達夫和友人江郎也有詩酒相娛,可能也在珍珠巴剎。其一《書示江郎》 云:

胡姬侍酒憶芳容,夢斷巫山第幾峰。

酒入愁腸都乏味,花雕未及故鄉濃。44

其二《與江郎對飯座上口占》云:

東海歸來剩二仙,杖頭花盡買山錢。

南樓簫管沉沉夜,絕似秦淮五月天。45

可惜,江郎不知何許人也,還望方家指教。當時的珍珠巴剎與南天旅店相鄰,1966年12月,一場大火燒毀了這個著名的市場。而後平地建起了摩天大樓珍珠坊,為幾十層高的商住樓,樓下依然是熙熙攘攘的飲食,是大陸新移民常來之地 (圖8)。