「如果天堂有模樣,那應該就像是圖書館。」 博爾赫斯曾經是阿根廷國家圖書館的館長,給圖書館編織過不少詩意蹁躚的文字。 80年代長大的新加坡孩子,對圖書館或許還有情意結,也能心神領會為什麼可以將圖書館等同於天堂。圖書館的位置便利,設在組屋區的中心,當時的娛樂匱乏,有冷氣且舒適安靜的圖書館,是書的迷宮,也是知識的遊樂場,經常舉辦各種講故事活動,所以也是孩童們的遊樂天堂。

大巴窯圖書館是本地少數還保留原貌的圖書館。

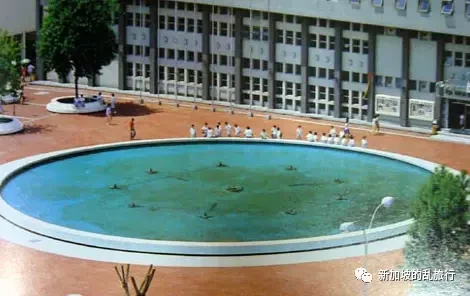

大巴窯圖書館前曾經有個巨大的噴泉(網圖) 在書籍的無邊世界裡,存在著更多能輕易到達的遠方。就算不能出國,書依舊是人們最稱職的隨意門。疫情期間,經常看到各地新聞報道說,人們借書買書看書多了,這是好事。

新加坡圖書館提供的電子閱讀器。 現在早已經有能力買書,但我還是經常往圖書館跑。圖書館的電子書借閱系統十分方便,但我還會貪圖翻書的樂趣,翻書有翻頁的質感和聲音,紙張也有味道,所以才有所謂書香吧。 紙本閱讀是一個更全方位的體驗,有電子書暫時無法替代的樂趣。圖書館的設施越來越齊全,會員還能借閱更多的書籍,過程越來越便利,付出些許費用,就能將其他圖書館的書籍調到地點最為方便的圖書館領取。但關於本地閱讀人口調查的數據,在世界舞台上,我們似乎每況愈下,不比其他領域的成就光鮮。

去圖書館,還是能刺激閱讀的。我喜歡瀏覽圖書館管理員精心打造的主題書櫃,每次在書架上看到另一個世界,就會產生一種焦慮感,原來還有一種與眾不同的想法,想要了解,就借了書。 「書非借不能讀」,借的就有歸期,就有緊迫感,想早點讀完,而買的書,因為已經擁有,可以擱置一旁,身邊不乏和我一樣的人,買的書多,但讀完的往往是借的書。

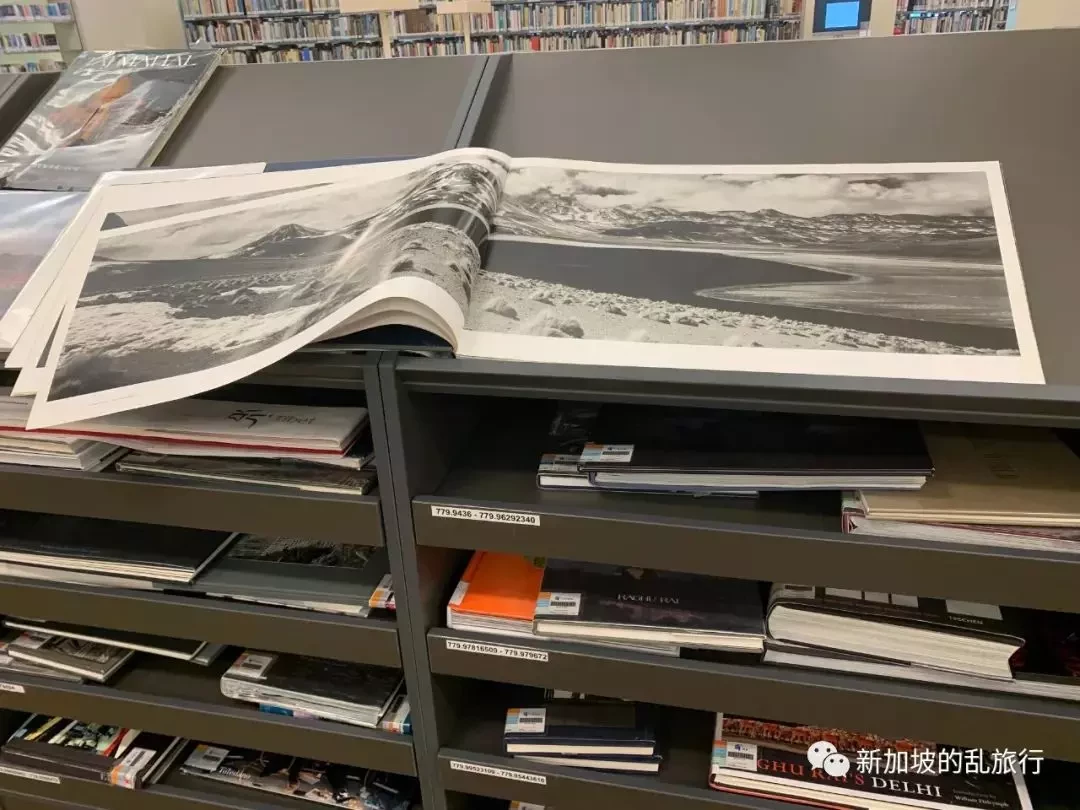

李光前參考圖書館內能翻閱這種巨大的書。 走入圖書館,不帶特別目的,像旅行一樣,敞開自己的胸懷,也像滑手機一樣,在書架的叢林中漫遊迷路。在旅遊書籍的書架上邂逅無數的遠方們,索羅門群島在哪裡?為什麼會有如此剔透的蔚藍;如何製作娘惹糕,原來這樣煩瑣;其他地區的作家都在寫怎樣的小說和詩歌?翻開一本超過一米長的攝影集,世界在眼底展開,這種超大超貴的書,也只能在圖書館裡讀到。

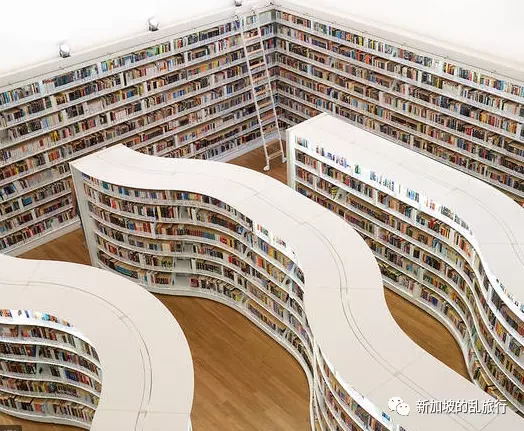

新加坡碧山圖書館。 如果用旅行者的眼光遊覽一下圖書館,也能有不少的發現,烏節圖書館的家具設計算是好看的,流線型一樣的書櫃,為閱讀空間添加情趣。2007年獲得總統設計獎的碧山圖書館,最醒目的標誌就是那一個個豆莢一樣的私密閱讀空間,坐在其中讓閱讀者有種溫暖安心的孤獨,更能靜靜的和作者交流。閱讀最美好之處,就是能讓人能理所當然品味孤獨。

對著聖淘沙島的港灣圖書館。 不少讀書人都喜歡把閱讀空間安置在有風景的窗邊,在書里邂逅令人震撼的文字風景,抬頭一看,也是明媚的風光,窗外喋喋不休的紛擾和我無關,低頭又遁入書的世界裡。同樣位於購物中心內的怡豐城港灣圖書館,則擁有無敵海景的閱覽室,綠意盎然的聖淘沙,再附送蔚藍的南部海域,圖書館還有一個全透明的還書處,類似開放式廚房,可以看看工作人員如何和機器合作,重新整理和歸類書本。

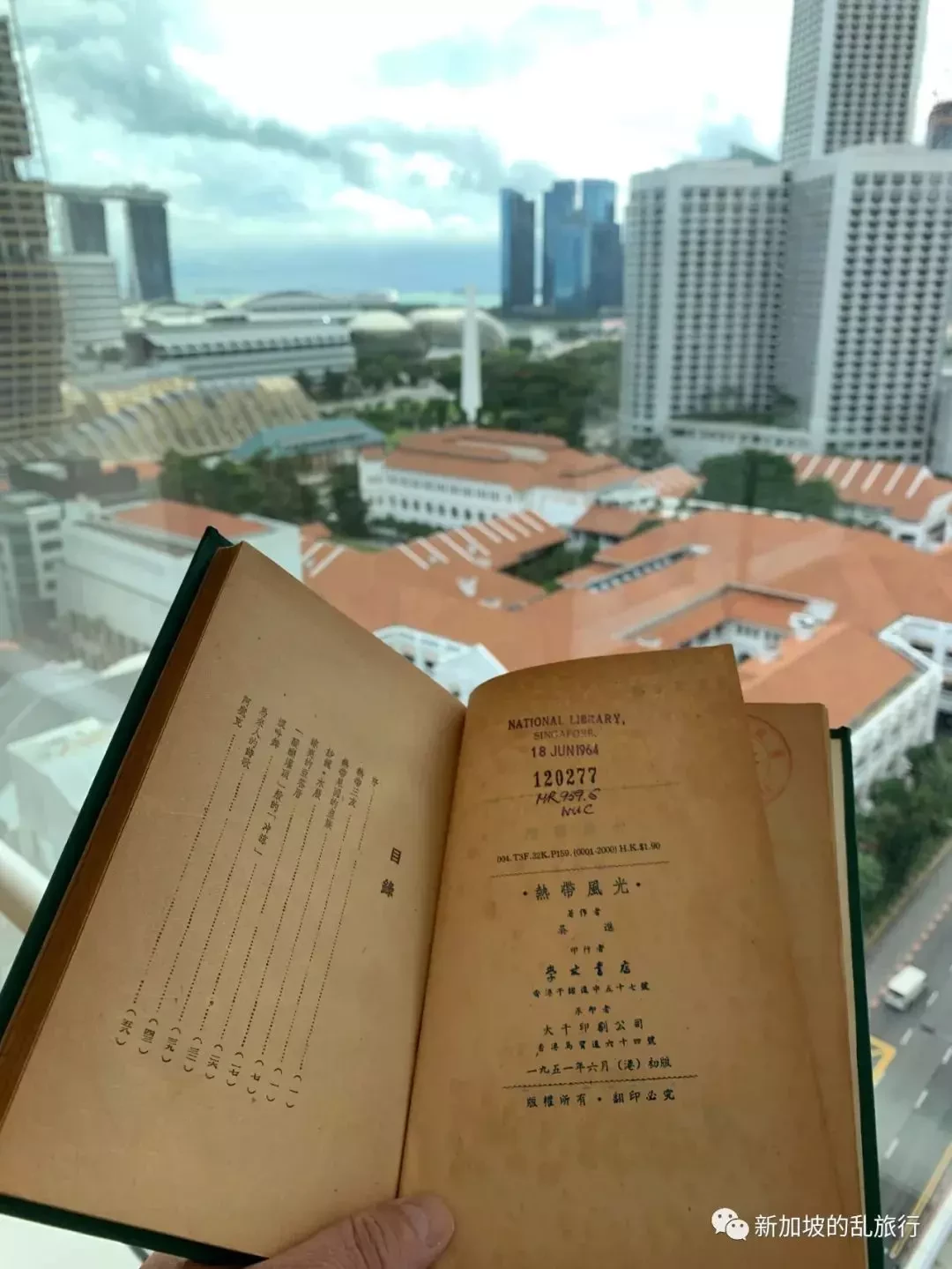

李光前參考圖書館能眺望到新加坡城區。 我更喜歡國家圖書館裡的李光前參考圖書館,長長的落地窗,框柱了城市金融區及濱海灣的風景。值得一提的是,國家圖書館經常舉辦高水準的特展,由書中和文獻精挑細選出來的文字,再搭配合適的文物和圖片,文字的世界突然立體化,可以感知,通過文字,我們不止能出發到最遠的遠方,還能回到不可能回去的過去。

國家圖書館經常舉辦高水準的特展 過去長相模糊,經過多年的發展,不少圖書館已經擁有獨特個性,烏節路圖書館主打設計和生活時尚;牛車水圖書館網羅中文出版物,為你打開窺探大中華的窗口;濱海藝術中心圖書館(已經關閉)最有藝術氣息,藏書以表演藝術為主題,甚至還設有鋼琴室和排練室,讓你一展身手。遷入淡濱尼天地的淡濱尼區域圖書館樓高5層,設施一一俱全,考慮周到,有讓孩童玩樂的空間(不能一直死讀書),也有讓人學習各種技術,培養生活情趣的工作室。

淡濱尼圖書館能讓你一邊讀書一邊運動。

主打設計書的烏節路圖書館。

濱海藝術中心圖書館設有鋼琴室和排練室。 新一代的圖書館,大多位於購物中心或XX天地里,對閱讀者提供更多便利,但感覺圖書館的地位不如以往,無法獨當一面,因此我偶爾還是願意回到那些獨棟建築的圖書館。 女皇鎮圖書館最接近童年時光,位於拆掉後開始大量重建的瑪格烈通道,只有周圍的老雨樹和這棟兩層樓高的圖書館,透露了快被遺忘的往事。建造於1970年,女皇鎮圖書館是新加坡第一所鄰里圖書館,開幕時是大件事,這標誌著書籍和知識對所有人的開放,也展示了國人對教育和閱讀的熱情,在建國初期,不是所有人都有能力擁有書籍。

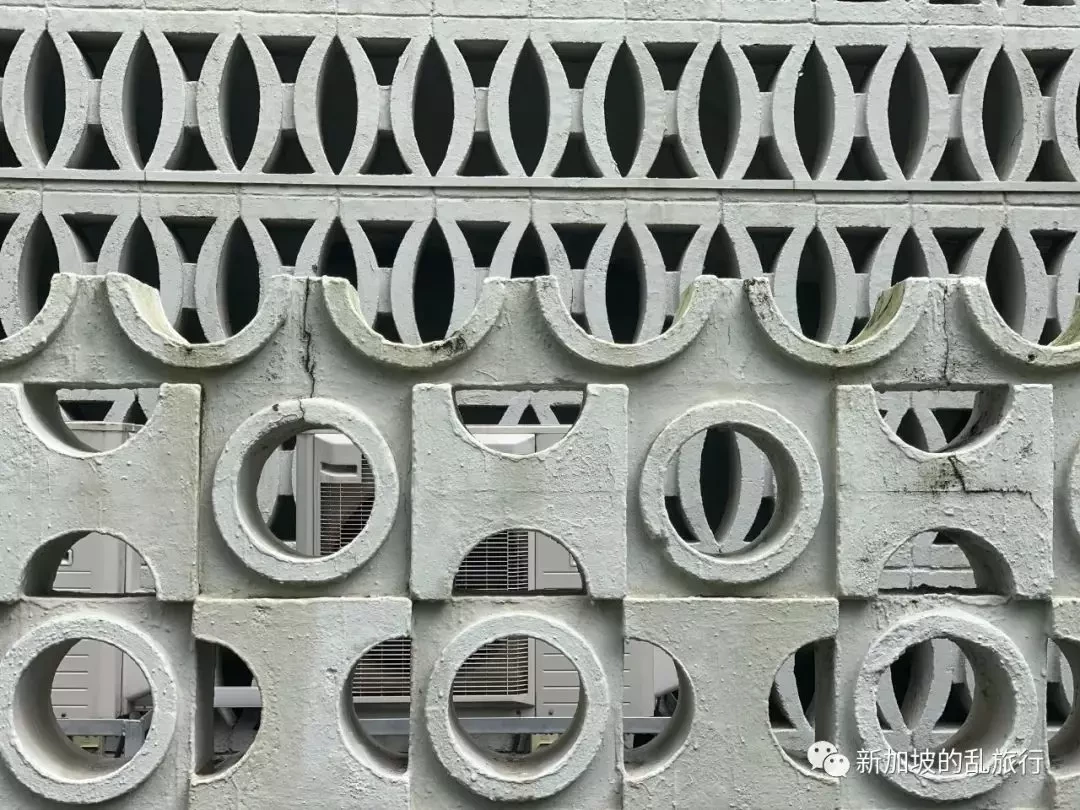

女皇鎮圖書館見證了新加坡發展的歷史。 圖書館的設計帶有70年代的美感,優雅的領結造型裝飾門面,繞以挺拔的棕櫚樹,並搭配落地大窗,那是沒有空調的時代,大量的窗口設計能增加通風效果。圖書館雖然歷史悠久,但一直站在時代前端,比如於1987年率先完成電腦化借書服務,圖書館也是新加坡唯一設有社區菜園的圖書館。

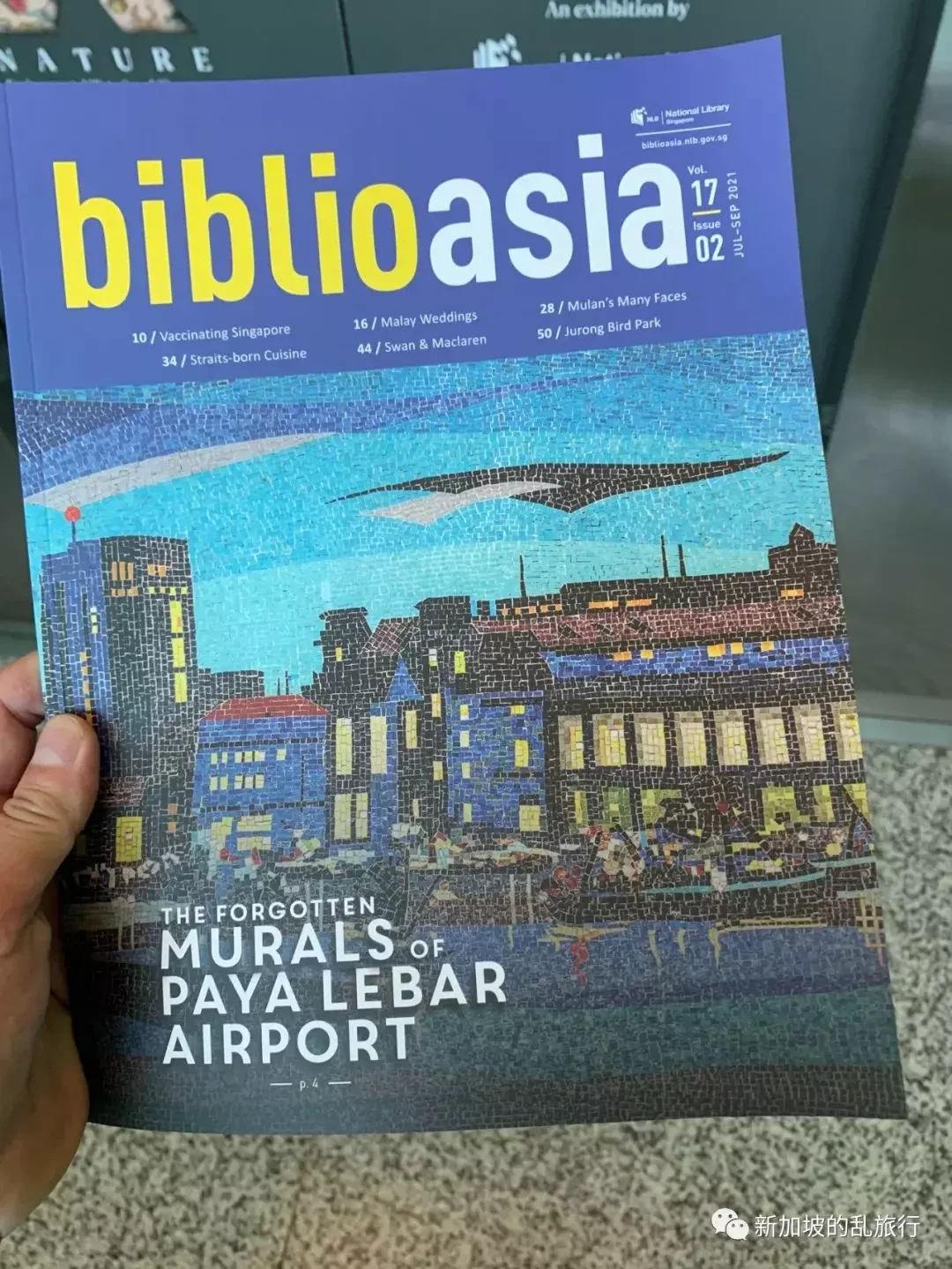

圖書館出版的免費期刊,有很優質的內容。 女皇鎮圖書館管理員在圖書館期刊「Bibloasia」一篇文章中寫道:「圖書館在開幕後引來人潮,不少借書者還是年輕學生。由1971年至1972年,借書率增長15.9%,並於1972年底,幾乎實現了預設的2萬4000名會員目標。」這段文字在目前拚命鼓勵人們閱讀的時代,讀來令人感覺唏噓不已。

海軍司令前官邸正在翻新成圖書館(網圖) 最令人期待的莫過於正在翻新為公共圖書館的海軍司令前官邸。1939年至1940年間建造, 採用了獨特的不對稱設計和多種建材的混搭,這漂亮的老樓有老時代的時髦和典雅,曾經是生人勿進的官邸,後來改造為私人學校等,現在它是武吉坎貝拉綜合社區中心的一部分,預計在2022年底前華麗轉身為公共圖書館,主打綠手指們最愛的花卉及園藝類書籍。疫情揭開了大家的「綠面目」,激發了對花花草草的興趣,圖書館開幕後估計也會深受歡迎。

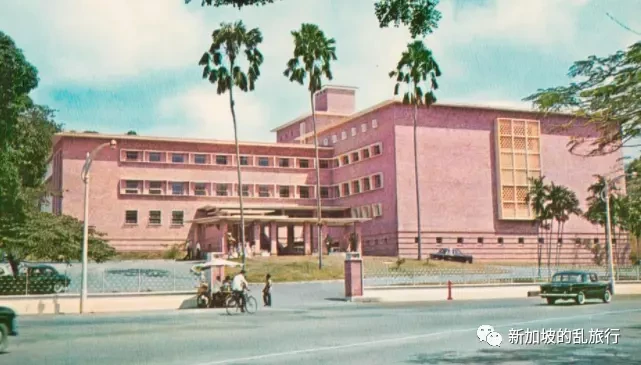

拆掉了的國家圖書館,其實是一棟特別漂亮的建築。

拆掉後的國家圖書館,保留了兩個門柱。 公共圖書館是集體回憶的孵化器,到現在偶爾還會有人惋惜被拆掉的的老國家圖書館,那經典的紅磚建築,現在回想起來還是經典,對無法挽回的事故,我們唯一能做的就是不要忘記。在國家博物館和新加坡管理大學之間的綠地上,還矗立了兩個門柱,那是老國家圖書館現場僅存的遺物,孤零零的,它的不完整收藏了太多欲語還休的情節,圖書館後來搬遷至百勝樓附近的新址,建築底層有個小花園,由老圖書館「搶救」而來的約5000個紅磚,砌成一棟紅牆,植以竹林,綠的竹葉紅的牆,低調的透露了傳統和美好的象徵和寓意。我們閱讀,不就是為了好好破解和理解種種人間秘密。 關於作者

葉孝忠,前《孤獨星球》指南出版人,新加坡《聯合早報》專欄作者,Ted講者、新加坡作家節中文活動策展人,目前從事教書、出版和寫作等。

他出版的暢銷書《食遇》《12345》分別書寫新加坡人文和美食,曾入圍新加坡文學獎。他也是新加坡國立大學的兼任高級講師,負責教授創意設計思維。他最新出版的《我給新加坡寫了一本馬來西亞》,寫馬來西亞的小眾景點,已經在書店上市。

他也經常帶團去吃榴槤,聽有趣的榴槤故事,目前正在打算撰寫一本關於新馬榴槤的新書。

他也經常舉辦新加坡的本地游,走小眾路線,聽新加坡的故事。感興趣的朋友,可以加微信了解。