新加坡國立大學(NUS)全新推出的公共行政管理碩士課程,現已採用華文授課模式,旨在吸引更多國內有志於深入學習公共行政管理的優秀人士報讀,快來一起了解吧!

為了鼓勵更多新加坡人修讀以華文講授的高級公共行政與管理碩士學位課程,新加坡國立大學李光耀公共政策學院近年有針對性地放寬學習年限,以及對語言的使用要求。

允許本地學員以部分時間方式進修,並用最多三年完成課程,以及讓華文能力較弱的學員,用英文寫論文和答卷。

自2010年起,為期一年的高級公共行政與管理碩士課程持續吸引全球學子,但新加坡本地學員數量較少。學院期望此次改革能激發本地及區域人士的興趣,讓更多人接觸並學習這一優質課程。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院,來源:NUS

課程簡介

為滿足華人地區中高層領導和管理人才的需求,新加坡國立大學李光耀公共政策學院開辦了中文授課的高級公共行政與管理碩士課程,旨在培養高級人才勝任各類管理職位。該課程備受認可,榮獲通商中國企業獎,現有來自多個國家和地區的50多名學生在讀。

課程特色

該課程全中文授課,對英文無最低要求。國際演講會提供同聲翻譯,確保學員有效參與。英文佳者可選修英文授課的選修課,中文課程也可選英文答卷。

課程由精通中西的專家學者授課,結合中國和亞洲案例,注重培養解決問題能力。學員將學習政策分析和項目評估方法,應對現實挑戰,提升領導力和溝通能力。

學員將與亞洲、太平洋和非洲等地優秀學員交流,涵蓋公共行政、金融、教育等多個領域。共同的學習和工作經歷將促進建立持久的國際網絡。

學員可與新加坡政府官員、政聯公司及外企高層交流。李光耀公共政策學院常舉辦講座和研討會,邀請公共管理領域的專家和領袖演講,讓學員在課堂外與傑出人士交流學習。

國大其他學院教授提供商業及政策評估課程,學員可深究亞洲及國際案例。經驗豐富的管理者分享商業挑戰及政策見解,學員可深入探討管理技能與理念。

組織學員前往美國或其它國家對公共管理的實踐進行短期學習考察。

學院安排在新加坡當地以及亞太地區國家的各種考察學習活動。

最優秀的畢業生將獲頒院長領導力獎以及院長學業優異表現獎。

課程結構和要求

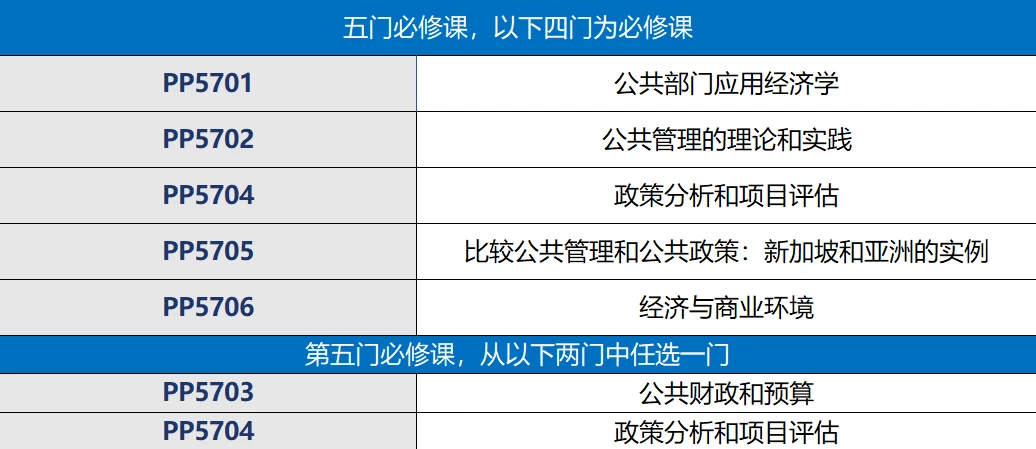

完成高級行政公共與管理等碩士學位課程需要完成40個學分,相等於10門課。在40學分中,20學分來自必修課,其餘學分通過修讀選修課獲得。

必修課類目,來源:NUS

選修課類目,來源:NUS

促進中新交流與人才培養新紐帶

國大李光耀公共政策學院副教授顧清揚表示,近年來高級公共行政與管理碩士課程的中國學員背景更趨多元,年齡也呈年輕化趨勢。

本地學員多為公務員、商會領袖等,部分英文能力較強。因許多本地青年對華文不自信,課程招收本地學員或面臨挑戰。為此,課程已放寬學習年限和語言要求,允許用英文完成論文和答卷,以適應學員需求。

高級公共行政與管理碩士學位項目主任顧清揚副教授(右一),約帶學員走訪建屋發展局,來源:聯合早報

顧清揚指出,中國學員通過課程了解世界、東南亞和新加坡發展治理模式,本地及東南亞學生則深入了解中國變化,並與資深中國學員建立聯繫。

更多本地和東南亞學生參與為課程討論增添多元視角。他希望課程不僅是學術項目,更是連接新中的紐帶,讓學員互學互鑒,培養人脈,為未來事業發展建立溝通橋樑。

本月30日截至課程招生

本月30日截止本屆課程招生,學院接下來有意舉辦公共論壇,加強對課程的宣傳力度。課程錄取要求及申請程序如下。

錄取要求

高級公共行政與管理碩士學位課程學員每年八月入學。申請人必須具備下列條件:

1.四年制大學本科畢業, 成績優良,獲得學士學位

2.有五年以上相關工作經驗

3.具備同等學歷和經驗的優秀申請者,需報研究生院特批

申請程序

申請者必須在線提交申請表格:MPAM課程申請表格,請仔細閱讀申請表格的入學申請須知,並按照報名表格的填寫指示,完整、真實、準確地填寫表格。

學習目的

題目一:您為何決定攻讀 高級公共行政與管理碩士學位課程?

題目二:您期望從高級公共行政與管理碩士學位課程中學到什麼?

當前工作簡介

包括當前正在進行的工作簡介。

一位推薦人資料

推薦信的邀請電郵將在您提交線上申請後由系統自動發送給推薦人。請與您的推薦人聯繫,確保推薦人在申請截止日期前提交推薦信。

上載文件清單

●學位、學歷證書的彩色掃描件(請提供從本科學歷學位到最高學歷學位的所有證書)

●教育部學位、學歷證書電子註冊備案表 - 中英文版

●如果您所畢業的大學已與其他大學合併,請向相關大學索取證明文件,並提供其彩色掃描件或電子版

●個人簡歷

●名片的掃描件

●職稱、在職證明或其他專業證明文件的彩色掃描件

●護照和身份證的彩色掃描件

●清晰的電子版護照照片 - 白色背景,不接受掃描件

*照片必須為JPG格式,其他材料可提交PDF或JPG文件。所有電子檔案的總大小不得超過20MB。

如果您有任何疑問,其能夠發送電郵至[email protected]。

參考文獻:

華文授課 公共行政管理碩士課程望吸引更多國人報讀,聯合早報