新加坡国立大学(NUS)全新推出的公共行政管理硕士课程,现已采用华文授课模式,旨在吸引更多国内有志于深入学习公共行政管理的优秀人士报读,快来一起了解吧!

为了鼓励更多新加坡人修读以华文讲授的高级公共行政与管理硕士学位课程,新加坡国立大学李光耀公共政策学院近年有针对性地放宽学习年限,以及对语言的使用要求。

允许本地学员以部分时间方式进修,并用最多三年完成课程,以及让华文能力较弱的学员,用英文写论文和答卷。

自2010年起,为期一年的高级公共行政与管理硕士课程持续吸引全球学子,但新加坡本地学员数量较少。学院期望此次改革能激发本地及区域人士的兴趣,让更多人接触并学习这一优质课程。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院,来源:NUS

课程简介

为满足华人地区中高层领导和管理人才的需求,新加坡国立大学李光耀公共政策学院开办了中文授课的高级公共行政与管理硕士课程,旨在培养高级人才胜任各类管理职位。该课程备受认可,荣获通商中国企业奖,现有来自多个国家和地区的50多名学生在读。

课程特色

该课程全中文授课,对英文无最低要求。国际演讲会提供同声翻译,确保学员有效参与。英文佳者可选修英文授课的选修课,中文课程也可选英文答卷。

课程由精通中西的专家学者授课,结合中国和亚洲案例,注重培养解决问题能力。学员将学习政策分析和项目评估方法,应对现实挑战,提升领导力和沟通能力。

学员将与亚洲、太平洋和非洲等地优秀学员交流,涵盖公共行政、金融、教育等多个领域。共同的学习和工作经历将促进建立持久的国际网络。

学员可与新加坡政府官员、政联公司及外企高层交流。李光耀公共政策学院常举办讲座和研讨会,邀请公共管理领域的专家和领袖演讲,让学员在课堂外与杰出人士交流学习。

国大其他学院教授提供商业及政策评估课程,学员可深究亚洲及国际案例。经验丰富的管理者分享商业挑战及政策见解,学员可深入探讨管理技能与理念。

组织学员前往美国或其它国家对公共管理的实践进行短期学习考察。

学院安排在新加坡当地以及亚太地区国家的各种考察学习活动。

最优秀的毕业生将获颁院长领导力奖以及院长学业优异表现奖。

课程结构和要求

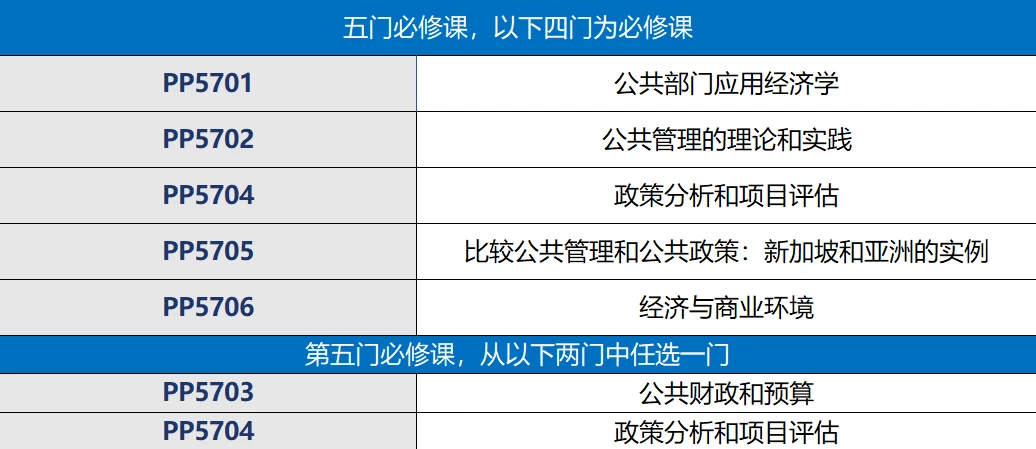

完成高级行政公共与管理等硕士学位课程需要完成40个学分,相等于10门课。在40学分中,20学分来自必修课,其余学分通过修读选修课获得。

必修课类目,来源:NUS

选修课类目,来源:NUS

促进中新交流与人才培养新纽带

国大李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示,近年来高级公共行政与管理硕士课程的中国学员背景更趋多元,年龄也呈年轻化趋势。

本地学员多为公务员、商会领袖等,部分英文能力较强。因许多本地青年对华文不自信,课程招收本地学员或面临挑战。为此,课程已放宽学习年限和语言要求,允许用英文完成论文和答卷,以适应学员需求。

高级公共行政与管理硕士学位项目主任顾清扬副教授(右一),约带学员走访建屋发展局,来源:联合早报

顾清扬指出,中国学员通过课程了解世界、东南亚和新加坡发展治理模式,本地及东南亚学生则深入了解中国变化,并与资深中国学员建立联系。

更多本地和东南亚学生参与为课程讨论增添多元视角。他希望课程不仅是学术项目,更是连接新中的纽带,让学员互学互鉴,培养人脉,为未来事业发展建立沟通桥梁。

本月30日截至课程招生

本月30日截止本届课程招生,学院接下来有意举办公共论坛,加强对课程的宣传力度。课程录取要求及申请程序如下。

录取要求

高级公共行政与管理硕士学位课程学员每年八月入学。申请人必须具备下列条件:

1.四年制大学本科毕业, 成绩优良,获得学士学位

2.有五年以上相关工作经验

3.具备同等学历和经验的优秀申请者,需报研究生院特批

申请程序

申请者必须在线提交申请表格:MPAM课程申请表格,请仔细阅读申请表格的入学申请须知,并按照报名表格的填写指示,完整、真实、准确地填写表格。

学习目的

题目一:您为何决定攻读 高级公共行政与管理硕士学位课程?

题目二:您期望从高级公共行政与管理硕士学位课程中学到什么?

当前工作简介

包括当前正在进行的工作简介。

一位推荐人资料

推荐信的邀请电邮将在您提交线上申请后由系统自动发送给推荐人。请与您的推荐人联系,确保推荐人在申请截止日期前提交推荐信。

上载文件清单

●学位、学历证书的彩色扫描件(请提供从本科学历学位到最高学历学位的所有证书)

●教育部学位、学历证书电子注册备案表 - 中英文版

●如果您所毕业的大学已与其他大学合并,请向相关大学索取证明文件,并提供其彩色扫描件或电子版

●个人简历

●名片的扫描件

●职称、在职证明或其他专业证明文件的彩色扫描件

●护照和身份证的彩色扫描件

●清晰的电子版护照照片 - 白色背景,不接受扫描件

*照片必须为JPG格式,其他材料可提交PDF或JPG文件。所有电子档案的总大小不得超过20MB。

如果您有任何疑问,其能够发送电邮至[email protected]。

参考文献:

华文授课 公共行政管理硕士课程望吸引更多国人报读,联合早报