感謝豆瓣網友「似乎又」授權小新發布以下內容,戳閱讀原文可查看他的原文地址哦。

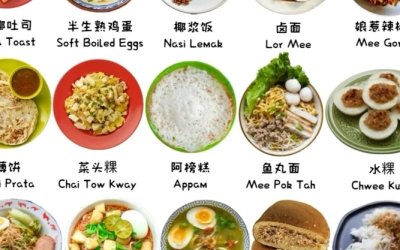

除了蛋炒飯和揚州炒飯以外,南洋的華人飲食里也有一道聲名遠揚的飯食,那就是今天被新加坡人奉為「國吃」(國菜)的海南雞飯。

作為不只是對「吃」本身感興趣的人來說,這樣名字與產地傻傻「錯位」的奇怪飲食現象(新加坡?海南雞飯?)總能引起我的注意和興趣。用直覺判斷,它要不是個像哥倫布首先發現美洲大陸、美洲原住民叫印第安人那樣以訛傳訛,進而約定俗成,再也改不過口來的錯誤;要麼就牽涉到一段與蔗糖(a)和茶葉(b)類似的獨特飲食傳播歷史。事實證明,海南雞飯的情況屬於後者。

相信很多人都看過由成龍英皇投資、張艾嘉主演的電影《海南雞飯》(2004)。最近才注意到,電影的英文譯名原來叫做「RiceRhapsody」——米飯狂想曲。這立刻就能讓人想到格什溫(George Gershwin)的那首糅合了古典編曲和爵士即興的《藍色狂想曲》(Rhapsody in Blue)。可為什麼這樣翻譯呢?乍一看我也摸不著頭腦。我猜除了跟其中涉及到的華語電影很少敢大大方方觸碰的同性題材有一點關係以外,最主要在於它的確呈現出了那種「濃得化不開」的亞洲人對於米飯的感情。

這樣的感情直接體現在了對飯食(包括海南雞飯)的講究上。什麼是海南雞飯?從處理主食材雞肉的方式中來看,它與兩廣的白切雞(或稱白斬雞)和醬油雞、江浙的醉雞、四川的口水雞、雲南的花椒雞(c)做法類似,都是先將雞肉煮熟,然後斬件,配上調好的醬汁食用。其實,說「煮」並不準確,而應該是「燙」或者「浸」。這便是做此類料理的竅門之一:整隻雞下鍋後,加入蔥段、薑片、料酒和鹽去腥提味,待水一沸騰馬上就關火,完了蓋上鍋蓋燜15分鐘,讓它自然浸到七、八分熟。如此出來的雞再經過冰水降溫,使肉質迅速收緊,才能夠達到滑嫩、彈牙的效果。當然,雞肉的大小和品種也必須講究,像英國、美國超市裡那樣面色慘白的大肥雞是絕對不行的!做海南雞飯的最佳原料是文昌雞,如果沒有的話,至少也應該選用兩斤之內的三黃雞或者子雞。這樣一方面保證雞肉有足夠的油脂,吃起來不至於發柴;另一方面也容易控制燜煮的時間,保證雞肉一斷生就馬上出鍋。

文昌雞正是出自海南,可它又是怎麼變成新加坡飲食的一部分的呢?關於這一點,不同的作家、研究者基本已經得出了一致的結論,即海南雞飯是由海南島的移民在上世紀30年代左右帶到新加坡的。沈宏非說:「海南人在新加坡上岸時,早已搶灘登陸的廣東人、福建人、客家人、潮州人已將木工、酒樓、技工、中藥店、雜貨鋪等各行各業瓜分完畢,海南移民於是只得從事中國人的老本行——「廚師的幹活」(《上流社會知識競賽》,2009)。對於這段歷史,大馬的知名飲食作家林金城則提供了更多的一點細節。他在自己的博文《雞場街海南咖喱飯》(2008.12.17)(d)里說:「由於其他方言族群所形成的行業分工已經牢不可破,以致(至)他們(海南人)所能選擇的職業有限,所以不少早期南來者只好在洋人以及富裕西化的土生華人(娘惹、峇峇)(e)家庭當幫傭,或在英軍軍營里做伙頭將軍,與廚房餐飲為伍」。

雞肉出鍋還不算完,下面就到了重要的斬雞步驟,這一步要是做不好,破壞了雞肉的造型跟口感,弄得滿案狼藉,則也是前功盡棄。斬雞時,得摸准雞的脊骨,快刀從一側划下,把雞身分成雄瓣(帶著脊椎的那半)和雌瓣(手法夠嫻熟的廚師用上鋒利的刀還可以縱向把脊骨完全去除),然後從尾到頭斬件、碼放裝盤,而在此過程中皮是不能破損或者脫落的。不過這的確不是個容易的活兒,我是在看過好多遍斬雞的視頻,再加上從廚師學校「偷學」來的一點經驗之後,才算找到了些竅門。

如果要論海南雞飯的雞與普通白斬雞有什麼不同,那是在於它在下鍋之前還用鹽、花椒、八角、薑汁等腌制過,使雞肉更入味。另外,雞湯和多餘的雞油被用來與炒香過的米同煮,做成雞油飯。這是此菜的一大特色。有人可能會說雞油飯也太不健康了,我倒是始終願意相信蔡瀾先生的那句話,大致是說,如果你每天都在想什麼健康,什麼不健康,什麼能吃,什麼不能吃,那麼你在身體出問題之前,心理就早出問題了(話說他幾乎是逢菜必加豬油的,一點雞油怕什麼!)其實,雞飯的好彩頭正在於那一點雞油,不然飯一定太干,要拉滑潤順口的雞肉的後腿。好彩頭同樣來自作為標準配菜的黃瓜,以及老抽、蒜蓉和辣椒醬三種搭配的蘸料。千萬不要小瞧這幾片黃瓜,我最喜歡的就是它們。如果雞飯里少了用來中和顏色跟口感的黃瓜,我想大概就像吃薯條時不配番茄醬和可樂一樣無聊、干寡地讓人窒息吧。

說回雞飯的歷史。蔡瀾曾經發文感嘆「海南並沒有海南雞飯」。此話對也不對。一方面,雞飯的傳說並非空穴來風,它的確源自海南島,與新加坡早期的海南移民相關;但另一方面,海南雞飯如今成熟的做法與它國際級的名聲又確實是在新加坡闖出來的。據說在海南島也是吃得到雞飯的,可只怕吃慣「新加坡版」的饕客們已經無法再欣賞這「原版」了。

至於究竟是誰「發明」了海南雞飯,大部分的研究認為可以追溯回開在海南文昌文南路33號的那家「毓葵雞飯店」。而在新加坡,「海南雞飯創始人」這個頭銜至少與三個人的名字有關:王義元、莫履瑞、梁居清(f)。對此,我沒有做過、甚至不想做更多的考證。有時候,還是不要讓那些可惡的「學術黑話」——「正宗」(authenticity)、「敘事」(storytelling)、「呈現」(representation)和「話語」(discourse)帶壞了自己的食慾。你說呢?