但小升初的分流機制讓他們別無選擇,就像一位印度裔媽媽所說的那樣:「我們都已經在水裡了,但何必去想為什麼我們會在水裡呢?正確的做法是拚命游,拯救自己。」

為了讓孩子「上岸」,要麼砸錢,要麼砸時間,已經成為所有有能力的家長的共識。

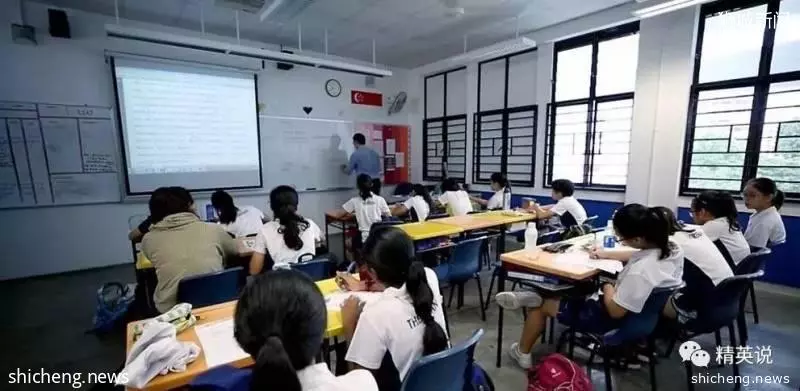

圖片來源於亞洲新聞台紀錄片《贏在起跑線》

但那些「沒能力」的家長呢?

當一個家庭連溫飽都成問題,家長們如何有財力與時間,去確保孩子小升初時的優異呢?當一個普通小學的孩子沒有機會沉浸在補習班、興趣班及家長的重視之中,又如何確定自己能戰勝擁有這些資源的孩子呢?

對於那些家境貧困、父母不重視教育的孩子而言,僅僅靠「努力」與「勤奮」,真的夠嗎?

圖片來源於亞洲新聞台紀錄片《贏在起跑線》

這或許正是分流背後最殘酷的地方——「窮者越窮」,沒有資源的孩子日益沉淪於分流後的底層,被禁錮了人生,限定了可能;「富者越富」,有外界助力的孩子向著上層攀升,一代又一代地鞏固著精英地位。

新加坡的教育質量是享譽全球的,學生素質也不言而喻。但教育神話的背後,多的是被永恆切斷了上升路徑的大多數,這些人,小學畢業後幾乎就可以一眼望到人生盡頭,從某種程度上來說,他們是最大的犧牲者。

時隔將近半個世紀,新加坡素來奉行的教育分流制度終於有了一絲鬆動。

最新的改革規定,從2024年起,新加坡中學將不分快慢班,所有人都是4年畢業。但在同樣的學制中,不同層次的學生可根據學習情況的不同選修難易程度各異的科目,所有科目也將分為由易到難的三個等級。

圖片來源於網絡,版權歸作者所有

而從明年開始,將有25所試點學校,讓目前已身處不同層級的孩子,選修比自己更高或更低一層的課程,這意味著不同層次的孩子有機會處於同一個教室,共同學習進步。

圖片來源於網絡,版權歸作者所有

此次的改革,只是撬動傳統固有體系的第一步。未來究竟如何,還需要更多探索,但它反映的卻是一個國家的反思與進步。

畢竟,所謂教育是「有教無類」;所謂老師是「傳道授業解惑」,教育不該如此功利,因為人與人的差別並非一成不變。好的教育也不該是誰的特權,而應給所有人一個機會。