煉油石化產業是新加坡的經濟支柱。新加坡的石化行業在2011年時,產值就高達770億美金,占當時全國生產總值34%。但是很多人可能想不到,其實新加坡是沒有石油油田的,那麼新加坡是憑藉什麼成為世界第三煉油國的?

新加坡為什麼是世界第三大煉油國

來源:網路

許多人不知道,沒有一滴原油的新加坡,僅花了20多年時間,就發展成為世界第三大煉油中心、世界石油貿易樞紐和亞洲石油產品定價中心。

裕廊島工業區是僅次於美國休士頓和荷蘭鹿特丹的世界第三大煉油中心。

海上鑽井平臺分為自升式和半潛式,新加坡是全球最大的自升式石油鑽井平臺製造國,獨佔全世界70%市場份額。

石油產業鏈主要分開採、煉製、化工三大部分。新加坡的「石油煉製」就是將原油加工成汽油、柴油等油品的過程。

新加坡的煉油廠除了加工出汽油等不同油品,還能生產氣態燃料、合成氣體、石油化工產品以及潤滑油和瀝青原料。

煉油業不僅為新加坡帶來真金白銀,還為新加坡第二大製造業——化工業,提供了必不可少的原料。

作為重要港口,新加坡往來的船隻、飛機都需要大量燃油,煉油業降低了當地燃油的成本,保證了供給。

煉油廠的高效運作需要煉油、物流、商業服務的三方密切配合。在巨型的煉油業帶動下,新加坡的現代物流業等第三產業快速提升,國家產業結構優化。

儘管煉油好處多多,但是需要大片專案用地還有巨額投資。回溯煉油起步的上世紀60年代,新加坡「地小人窮」可以說全是硬傷了。

從石油零基礎,到如今的煉油大國,新加坡是靠什麼華麗轉身呢?

麻六甲海峽成了致富之路

世界30%的海上貿易與超過25%的石油運輸都要經過新加坡所在的麻六甲海峽。

新加坡則位於麻六甲海峽的出海口,成了最黃金的海上關卡,連接西邊原油產油大亨波斯灣地區和東邊的東亞成品油消耗大戶日本、中國等。

日本和中國從中東進口的石油中,分別有大約70%和80%的部分,都要途經麻六甲海峽。從原油到成品油的煉油需求可謂超強烈了。

於是,新加坡充分利用麻六甲海峽海上石油通道樞紐地利優勢,並且及時抓住國際產業分工轉移機會。

搶佔天時:李光耀的石油產業布局

隨著戰後東亞如日本、臺灣等地區的崛起,新加坡時任總理李光耀敏銳察覺到到東亞石油產品消費的大量需求,並意識到新加坡可通過加工原油獲得巨大利潤。

1960年代,李光耀果斷決定新加坡要大力發展石化產業。

石化產業發展需大力度吸引投資。當時跨國石油公司在尋找更低成本的新基地,進行資本與技術轉移。新加坡政府便施行多項優惠制度,吸引這些企業,如殼牌、BP和埃克森美孚等。

直到如今,新加坡政府是世界上極少數不干預石油行業的國家,完全按照市場機制自由發展。

同時,還推行了包括優惠稅制、簡化政府審批等一系列自由貿易措施,提供比區域鄰國更優質的投資環境。

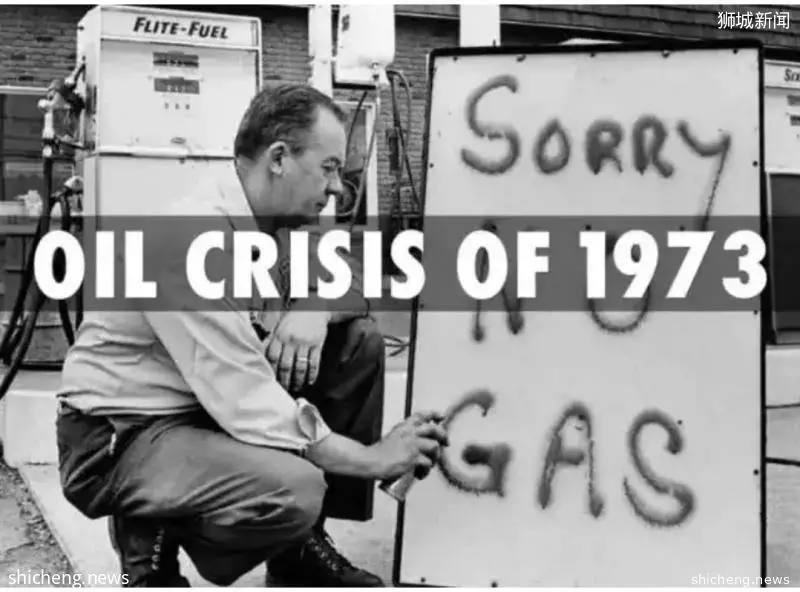

即使在1973年石油危機時,新加坡政府依舊不干涉原油儲備的出口。此舉贏得海外石油巨頭信任,很快各類外資石油企業進入,形成了產業集群。

裕廊島:填海造陸解決石化用地

新加坡國土面積小,為了發展石化工業用地,政府1995年開始填海造陸,把七個小島合併成一個大島,建成了總面積32平方公里的裕廊島。

該工程2009年完成,比計畫提前20年,給了石化企業一流的硬體條件。

新加坡煉油廠的加工能力和複雜程度在全球居領先地位,成為世界平均煉油規模超過2000萬噸/年的兩個國家之一,另一個國家是美國。

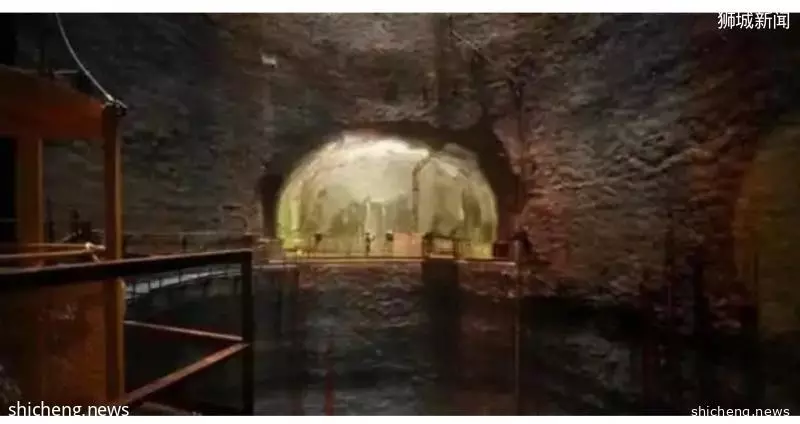

為了配合煉油能力,還需解決原油與成品油儲備與集散。新加坡除了地上有233萬立方米的環宇油庫:

為了節省用地,還建立了東南亞第一個地下油庫。在裕廊島的地下130米,還「藏」著這麼一個「富得流油」的地方。

儘管裕廊地下儲油庫的建造成本,比填海建地上油庫成本高了三成,但是卻幫新加坡節省了60公頃的土地,用來做更有經濟價值的活動

天時地利人和,即使沒有足夠的國土與資源,在艱難中努力解決問題,沒有一滴油的新加坡,也可以成為世界第三大煉油大國。