今年新加坡頭三個月半的

骨痛熱症病例已達2457起,

比去年同期的678起,

高出整整三倍多!

意味著新加坡的伊蚊今年特別多!

骨痛熱症

骨痛熱症,即登革熱。是由登革熱病毒引起、伊蚊傳播的一種急性傳染病,病人和隱性感染者是主要傳染源。臨床特徵為起病急驟,高熱,全身肌肉、骨髓及關節痛,極度疲乏,部分患可有皮疹、出血傾向和淋巴結腫大。本病於1779年在埃及開羅、印度尼西亞雅加達及美國費城發現,並據症狀命名為關節熱和骨折熱。1869年由英國倫敦皇家內科學會命名為登革熱。

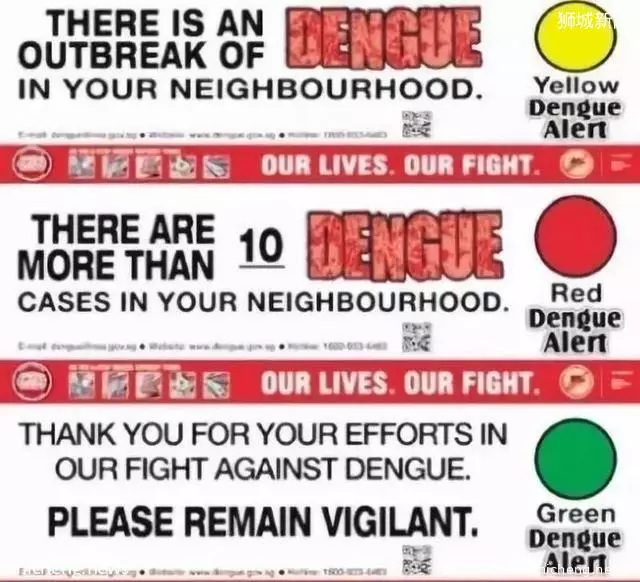

在新加坡的鄰里經常見到這樣的宣傳橫幅:

既是信息也是警示。

01

為什麼新加坡這麼多

骨痛熱症?

因為骨痛熱症是一種常見的熱帶病,該病以伊蚊傳播,在熱帶地區, 蚊子騷擾問題是全年都出現的。在這麼多蚊類當中,黑斑蚊是傳播骨痛熱症的罪魁禍首。

預防骨痛熱症,最重要的說是要防蚊,只要有積水就有蚊子滋生的可能。

因此防蚊最重要的是,家中和附近不要有積水,消滅伊蚊的滋生地,新加坡政府呼籲大家,每隔一天進行「滅蚊五步驟」。

「滅蚊五步驟」

每隔一天更換花瓶中的水;

每隔一天清除花盆墊盤裡的水;

將所有水桶和水容器倒置存放;

確保竹竿孔內沒積水,平時將孔封好;

每個月疏通阻塞的屋頂檐槽,放入滅蚊藥。

02

伊蚊滋生地

環境局數據顯示,超過六成的伊蚊滋生處來自住家。滋生熱點是瓶罐、花盆、觀賞容器和馬桶。

自從2013年起,每當骨痛熱症多發時期,新加坡國家環境局會在各個居民區的醒目角落貼上不同顏色的警示布條。

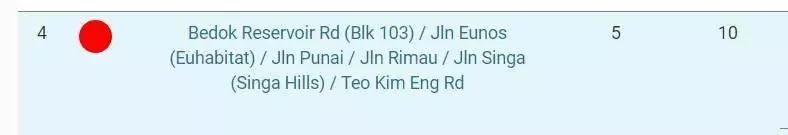

▏顏色代表疫情發展的程度:

綠色表示該地區附近疫情暫保持平穩,但仍需人們注意保持清潔;

黃色表示該地區附近為疫情高發區,需要人們警惕;

紅色表示該地區附近為疫情重災區,病例超過10起,居民應當時刻保持警惕。

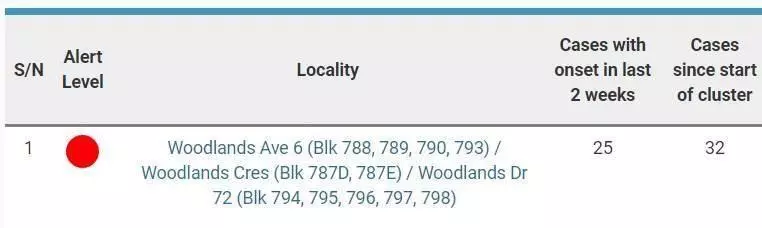

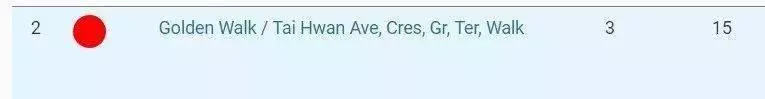

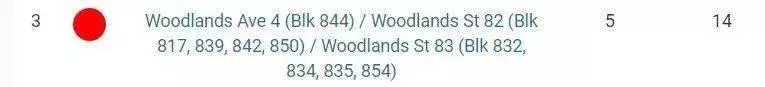

這是新加坡環境局本月更新骨痛熱症最新數據,10起以上的紅色區域,住在這些區要小心!

03

怎麼知道自己得了

骨痛熱症?

新加坡年年都有骨痛熱症,可以說是常年的流行病了,尤其是一到雨季,更為嚴重。2005那年創下了歷史紀錄,全年全島共有1萬4210起病例。相當於每幾百人之中就有1人患病!

▏登革熱症狀

典型登革熱

發熱。起病大多突然,體溫迅速達39℃以上,一般持續2~7日,熱型多不規則,部分病例於第3~5日體溫降至正常,1日後又再升高,呈雙峰熱或鞍型熱。兒童病例起病較緩、熱度也較低。發病時伴有頭痛、背痛和肌肉關節疼痛,眼眶痛,眼球後痛等全身症狀。可有感覺過敏、噁心、嘔吐、腹痛、食慾差、腹瀉和便秘等消化道症狀。顏面和眼結膜充血,頸及上胸皮膚潮紅。發熱期可出現相對緩脈。

皮疹。於發病後2~5日出現,初見掌心、腳底或軀幹及腹部,漸次延及頸和四肢,部分患者見於面部,可為斑丘疹、麻疹樣皮疹、猩紅熱樣皮疹、紅斑疹,稍有刺癢,也有在發熱最後1日或在熱退後,於腳、腿背後、踝部、手腕背面、腋窩等處出現細小淤斑,1~3日內消退,短暫遺留棕色斑,一般與體溫同時消退。

出血。於發病後5~8日,約半數病例可出現不同部位、不同程度的出血,如鼻衄、皮膚淤點、胃腸道出血、咯血、血尿、陰道出血等。

其他。全身淋巴結可有輕度腫大,伴輕觸痛。可有肝大,脾大少見。個別病例有黃疸。病後患者常感虛弱無力,完全恢復常需數周。

輕型登革熱

症狀體徵較典型登革熱輕,發熱及全身疼痛較輕,皮疹稀少或不出診,沒有出血傾向,淺表淋巴結常腫大,其臨床表現類似流行性感冒,易被忽視,1~4天痊癒。

重型登革熱

患者早期表現與典型登革熱相似,在病程第3~5日病情突然加重,出現劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識障礙、頸強直等腦膜炎表現。有些表現為消化道大出血和出血性休克。本型常因病情發展迅速,多因中樞性呼吸衰竭和出血性休克在24小時內死亡。

大家在新加坡,一定要注意防範骨痛熱症,這種熱帶病防蚊是關鍵!