這堂通識課我們說小而美的移民國家——新加坡。

椰漿飯

椰漿飯是在汶萊, 馬來西亞與 新加坡很常見到的一道美食。事實上,它是馬來西亞的非正式國餚。

在馬來文化根基里,椰漿飯的馬來文拼音是Nasi Lemak,Nasi 是飯,Lemak 是脂肪,指的是椰漿。這個飯的名稱來自它的烹飪過程,那就是把飯浸泡在濃椰漿里後再把飯與椰漿的混合物拿去蒸。有時候,會在蒸煮過程中把打了個結的 班蘭葉放入飯里,以增加它的香味。必要時,也可加入其他的香料如 黃姜與 香茅,以給於附加香味。

傳統上,一盤椰漿飯里有黃瓜切片、小 鳳尾魚、已烤了的花生、全熟蛋、 印度式腌菜與熱辣醬料(馬來話稱作Sambal)。椰漿飯也可以有別的佐料,如雞肉、 章魚或 烏賊、鳥蚌、牛肉 咖喱等。

椰漿飯傳統上被用來當早餐吃的,清晨開始就在馬來西亞的路邊賣。它通常是被報紙、麻漿紙或香蕉葉包住賣的。也有些餐廳把它盛在盤上當午餐或晚餐吃。

課堂上,小朋友們一邊吃椰漿飯,一邊聽新加坡的故事。

聊聊新加坡

新加坡是東南亞的一個島國,毗鄰馬六甲海峽南口,是一個多元文化的移民國家。新加坡以穩定的政局、廉潔高效的政府而著稱,是一個發達的資本主義國家,被譽為「亞洲四小龍」之一,是全球最國際化的國家之一。

新加坡樟宜機場多次被評為世界最美麗的機場,根據2018年的全球金融中心指數排名報告,新加坡是繼紐約、倫敦、香港之後的第四大國際金融中心。

近代以來,新加坡經過英國殖民地,日占時期,邁向自治與馬來合併,最終走向獨立。在第一任總統李光耀的帶領下,新加坡實行嚴刑峻法,克服了土地資源和水資源的短缺,以工業立國,綜合發展服務業,經濟飛速發展。

新加坡的土地面積是719.1平方公里,常住總人口為553.5萬,其中外籍人士有約163萬人。整個國家也即是一座城市,有「花園城市」的美譽。新加坡地處赤道附近的熱帶,氣溫年溫差和日溫差小,平均溫度在23至34℃之間,一年到頭都像處於夏季之中。其市區中心的河口上矗立著一座乳白色的「魚尾獅」雕像,是新加坡的精神象徵和標誌。

位置

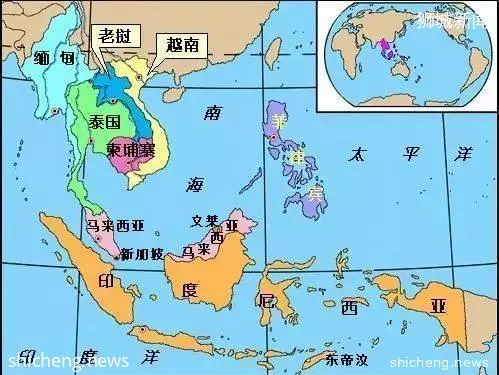

東南亞地圖

新加坡位於北緯1°18′,東經103°51′,毗鄰馬六甲海峽南口,北隔狹窄的柔佛海峽與馬來西亞緊鄰,並在北部和西部邊境建有新柔長堤和第二通道相通。南隔新加坡海峽與印度尼西亞的民丹島和巴淡島都有輪渡聯繫。新加坡的土地面積是719.1平方公里,海岸線總長200餘公里,全國由新加坡島、聖約翰島、龜嶼、聖淘沙、姐妹島、炯島等六十餘島嶼組成,最大的三個外島為裕廊島、德光島和烏敏島。由於填海工程形成新的陸域,將增添額外100平方公里的土地。新加坡的標準時間為UTC+8,較其地理位置時間快1小時。

馬六甲海峽

國名由來

新加坡是一個城市國家,原意為獅城。公元14世紀,蘇門答臘的「室利佛逝王國」王子乘船前往小島環遊,看見岸邊有一頭異獸,當地人告知為獅子,他認為這是一個吉兆,於是決定建設這個地方。新加坡「Singapura"是梵語「獅城」之諧音,早期的居民喜歡用梵語作為地名。而獅子具有勇猛、雄健的特徵,故以此作為地名是很自然的事。過去,新加坡一直使用「新嘉坡」作為其獨立初期的通用中文國名。由於受到當地華僑所帶來的方言習慣影響,早期也出現許多衍生的名稱,例如「息辣」、「石叻」、「叻埠」等,還有因其小而將之稱為「星洲」、「星島」的。而外界也普遍以「星國」和「獅城」來描述新加坡。

國旗

新加坡國旗又稱星月旗,於1965年8月9日正式成為新加坡共和國的國旗。1959年,當時新加坡在大英帝國統治下組成自治政府,星月旗隨後成為了自治政府的官方旗幟,1965年新加坡獨立後它被選為國旗。新加坡國旗由紅、白兩個平行相等的長方形組成,長與寬之比為3∶2,左上角有一彎白色新月以及五顆白色五角星。紅色代表了平等與友誼,白色象徵著純潔與美德。新月表示新加坡是一個新建立的國家,而五顆五角星代表了國家的五大理想:民主、和平、進步、公正、平等。

國徽

新加坡國徽由盾徽、獅子、老虎等圖案組成。紅色的盾面上鑲有白色的新月和五角星,其寓意與國旗相同。紅盾左側是一頭獅子,這是新加坡的象徵,新加坡在馬來語中是「獅子城」的意思;右側是一隻老虎,象徵新加坡與馬來西亞之間歷史上的聯繫。紅盾下方為金色的棕櫚枝葉,底部的藍色飾帶上用馬來文寫著「前進吧,新加坡!」

國花

新加坡在1981年以一種名為卓錦·萬代蘭的胡姬花為國花。東南亞通稱蘭花為胡姬花。是愛尼絲·卓錦女士,於1893年培植而成的。花朵清麗端莊、生命力特強,它象徵新加坡人的氣質和刻苦耐勞、果敢奮鬥的精神。

首都

新加坡市區中心(金融區)位於新加坡島的南岸,由於面積僅有719平方公里,所以沒有省市縣鎮等行政單位之分,整個國家也即是一座城市,有「花園城市」的美譽,又是該國的經濟、政治和文化中心。珊頓道是金融區里的主要道路,兩旁都是摩天大樓。而毗鄰的吉寶港口是世界上最繁忙的港口之一。新加坡河從市區穿過,河岸兩側是移民最先遷入的地方,是商業最先繁榮的地帶,也是老新加坡的經濟動脈。在河口上矗立著一座乳白石的「魚尾獅」雕像,即是新加坡的精神象徵和標誌。

早期歷史

新加坡歷史可追溯至3世紀,當時已有土著居住,其最早文獻記載源自3世紀東吳將領康泰所著的《吳時外國傳》,據新加坡學者許雲樵考證,蒲羅中是馬來語「Pulau Ujong「之對音。」蒲羅中「是新加坡島最古老的名稱,意為「馬來半島末端的島嶼」,比淡馬錫(明朝把新加坡稱作「淡馬錫」)早一千多年。8世紀屬室利佛逝。

1320年,元朝派人到一個叫「龍牙門」的地方尋找大象,這或許指的是吉寶海港。1330年前後,一名叫汪大淵的中國人到來,稱這個居留地為「龍頭」,並說已經有中國人在此居住。最早把新加坡叫做淡馬錫(或海城)的稱謂出現於1365年的《爪哇史頌》。

新加坡島開始受到重視是在14世紀,來自室利佛逝的王子拜里米蘇拉在該區域建立了馬六甲蘇丹王朝,後來葡萄牙人在1613年焚毀了河口的據點。18世紀至1824年,新加坡屬柔佛王國的一部分。

殖民地時期和新馬合併時期

新加坡經過英國殖民地時期,日治時期,後邁向自治。1959年新加坡進一步取得自治地位。同年5月舉行第一次大選。6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就職,李光耀出任新加坡首任總理。

自治後的新加坡加入馬來西亞。1961年5月,馬來亞首相東姑阿都拉曼公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、砂拉越和北婆羅洲聯合起來組成馬來西亞。對此,李光耀決定舉行全民投票,最後71%的人投了贊成票。於是在1963年9月,新加坡脫離了英國的統治正式加入馬來西亞。

新馬合併後,新加坡開始和中央政府發生矛盾,對治國方針也有不同的看法。「馬來人至上」的觀念也逐漸走向了舞台的中心。非馬來人的政黨都公開表示反對「種族主義」的信條。當時第一任首相東姑阿都拉曼擔心華人會主宰馬來西亞的政治及經濟環境,他認為,解決兩個族群衝突的最好辦法就是以華人為主體的新加坡獨立出去,以保證馬來族的統治。於是,以巫統為首的執政聯盟在國會緊急通過修改憲法,以126票贊成、0票反對將新加坡驅逐出馬來西亞。

新加坡獨立

1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞,成為一個有主權、民主和獨立的國家。同年12月22日,新加坡成為共和國。尤索夫·賓·伊薩克出任首任總統。建國以後,新加坡人民的集體危機感成經濟奇蹟原動力,靠著勤奮的打拚在逆境中求得生存。

作為一個小國,世界對於新加坡是否能繼續存在表示疑問,除了主權糾紛,其他重要的問題包括住宅短缺,缺乏土地與天然資源。失業率當時高達12%。

新加坡為了求存求活,開始一連串的措施來發展工業及經濟。於1961年設立的經濟發展局致力於實行國家經濟發展方針,重視製造業。工業化之迅速使得新加坡的製造業在十年內成為世界主要電子產品出口國。雖然新加坡的國內政治上的自由空間逐漸被壓制,經濟上卻取得高速發展,很快成為東南亞重要的金融和轉口貿易中心,成為當時的「亞洲四小龍」之一。與此同時,人民的生活水平也得到大幅度提高,住房、教育、交通等問題都得到解決。

地形地貌

新加坡面積狹小,地勢低平,起伏和緩,平均海拔不足16米。其西部和中部地區由丘陵地構成,大多數被樹林覆蓋,東部以及沿海地帶都是平原,地理最高點為武吉知馬,高163米。

氣候

新加坡地處熱帶,長年受赤道低壓帶控制,為赤道多雨氣候,氣溫年溫差和日溫差小。平均溫度在23至34℃之間,年均降雨量在2,400毫米左右,濕度介於65%到90%之間。11月至次年1至3月左右為雨季,受較潮濕的東北季候風影響天氣不穩定,通常在下午會有雷陣雨,平均低溫徘徊在攝氏24至25℃。6月到9月則吹西南風最為乾燥。在季候風交替月,那就是4月到5月,以及10月到11月,地面的風弱多變,陽光酷熱,島內的最高溫度可以達到35℃。

水資源

新加坡建有17個蓄水池為市民儲存淡水。其中,中央集水區自然保護區位於新加坡的地理中心,占地約三千公頃。該保護區擁有麥里芝蓄水池、實里達蓄水池上段、貝雅士蓄水池上段和下段等水庫。其土地除了用來收集雨水,並發揮著重要的城市「綠肺」功能。為減少對外來水源的依賴,新加坡通過大型蓄水計劃,以及海水淡化和循環再利用等技術,使得水源供應更加多元化,逐步邁向水供自給自足的目標。隨著最大的大泉海水淡化廠的落成,當前可提供超過60%的用水需求。

人口

截至2015年11月,新加坡常住總人口為553.5萬,其中337.5萬人屬於新加坡公民和52.7萬個「永久居民」簡稱PR,居住在獅城的外籍人士數目相當多,有約163萬人。新加坡人主要是由近一百多年來從歐亞地區遷移而來的移民及其後裔組成的。其移民社會的特性加上殖民統治的歷史和地理位置的影響,使得新加坡呈現出多元文化的社會特色。

民族

新加坡公民主要以4大族群來區分:華人占了人口的74.2%,還有馬來族(13.3%)、印度裔(9.1%)和歐亞裔/混血(3.4%)等公民。大多數新加坡華人的祖先源自於中國南方,尤其是福建,廣東和海南省,其中4成是閩南人,其次為潮汕人、廣府人、莆仙人(莆田人)、海南人、福州人、客家人,還有峇峇、娘惹等。新加坡人口密度7,697/平方公里,人類發展指數為0.901。

小連結

峇峇(音bā bā),又作「巴巴」。峇峇和娘惹或稱土生華人,是指數百年來居住在馬來西亞,印尼 或新加坡的當地華人。這些華人都在文化上受到馬來人或其他非華人族群的影響。男性稱為峇峇(Baba),女性稱為娘惹(Nyonya)。精神思想上,峇峇人傾向於西方文化,特別是英國文化,子女多受英文教育。這點與他們仍然保留古老的華人習慣、傳統及信仰,看來相當矛盾。