包容是這個世界最美好的品質之一,遵從內心,接納新的事物,懷揣著對世界上所有美好事物的憧憬,嚮往,並付出行動。

對於留學生來說,一所高度國際化的學校就是一個擁有「包容」品質的摯友。這所學校會帶著他們去探索未知,學會去包容不同的文化,將目光從狹小的一隅轉移到廣大世界上。

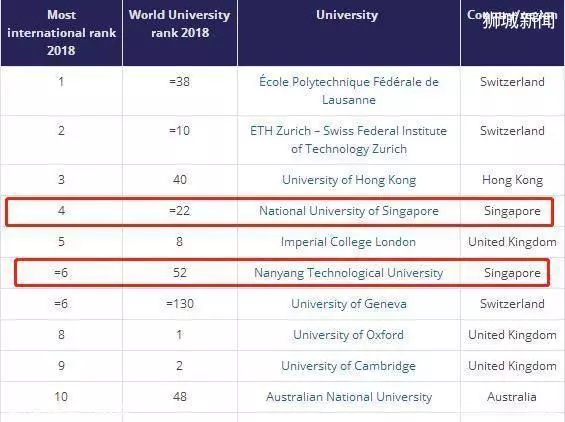

近日,英國泰晤士高等教育公布了2018年全球國際化程度最高的200所高校名單(Most international universities in the world 2018)。

這份榜單上,小新君再次在前十名中,看到了兩個新加坡高校的影子,而在前十名中,只有五個國家,新加坡就是其一。

本次泰晤士公布的2018年全球最具國際化要素的大學,被這五個國家/地區包攬,它們分別是瑞士、中國香港、新加坡、英國、澳大利亞(這五個國家占據排行榜前十)。

「國際化程度」這個詞本身,就帶有很強的包容氣質,對於當代的一所學校而言,國際化涉獵的內容可能包含:

多元的文化構成;

來自世界各地學生的人數/國家的數量;

老師中外國籍的人數;

學校對不同文化的尊重程度;

學校課程設置上是否包羅萬象?

學習生活上學校會給予留學生怎樣的幫助?

這些要素和問題,展現了一所學校在面對國際生的時候,持有什麼樣的態度。

就像是交朋友,你是接受願意認識你,氣象非凡的朋友?還是拘謹小氣,面露質疑的朋友?

多元化的新加坡

說起新加坡高校的國際化程度,就不得不提新加坡的社會組成,作為一個移民國家,「包容」是這個國家自開埠以來就有的精神內核。

華人,馬來人,印度人,歐美人多元文化在這裡碰撞,交流,融合,最終形成了今天多彩的獨一無二的「小聯合國」文化。

作為國家的頂級學府,自創建以來這種包容的精神內核就深植於國大,南大等高等學府的辦學理念中。

不僅如此,政府在高校建設過程中也起到了不可忽略的推動作用!早在1998年,新加坡政府就推出了「引進十所世界級大學」計劃。

在貿工部下設經濟發展局參與選擇和吸收世界頂級大學到新加坡合作辦學;旅遊局則負責將新加坡大學向外推廣,到國外舉辦教育展覽,建立國際聲譽。

在社會,政府以及高校的努力下,以國立大學和南洋理工大學為代表的高校在短短几十年的時間裡迅速發展,成為世界頂級的高等學府。

新加坡的國際化之路

在促進大學國際化的進程中,新加坡高校可以說是做足了「功課」。

第一,堅持以英語為主的雙語教育政策;

第二,對大學課程進行調整,增強課程的國際性。

在這樣的指導思想下,學校提倡通識教育以及跨學科的學習方式。學校還吸收了美國高校的選課制和學分制、增設可以培養學生創造力的選修課、開設有利於培養學生國際意識和全球觀念的國際性課程等等。

新加坡國立大學

在課程內容的設置上,新加坡國立大學要求教師要不斷更新教學內容,對當前世界前沿、尖端的課題進行深入研究,甚至直接引入國外高質量教材,使教學與國際接軌。

南洋理工大學

為了與國際接軌,南洋理工大學先後開設了國際建築管理、國際商務等等課程...

新加坡管理大學

新加坡管理大學開設了跨國管理、亞洲經濟發展、亞太地區經濟變化等課程。

新加坡大學還建立了與國際接軌的質量認證制度,堅持實施課程的校外評審制度,由外國著名學府的資深學者擔任評審,定期來新考察;在師資和生源上的國際化。

當然以上的這些內容只是其中非常小的一部分,新加坡高校的優點之一就是眼光從來不囿於一隅。

正是在這樣的理念和堅持下,留學新加坡的孩子從來都會有一種共通的感受。

那種感受就是交到了一位氣象萬千,包羅萬象的摯友。