國際學校VS政府學校,新移民來新加坡該怎麼選擇

選擇國際教育還是政府主流學校教育,一直是到新加坡的新移民家庭爭論不休的話題之一。

對於教育資金充足尋求國際教育的新移民家庭,國際學校是優選項

小小坡島,匯聚了4000餘家跨國公司亞太區總部,因此外派員工眾多,因應而生了30多所國際學校。因為很多公司提供2-3年公司負擔子女學費的待遇,所以吸引了眾多外派員工舉家遷居。

國際學校的孩子在老師和家長義工帶領下到國家美術館觀看全球優秀動畫短片展演。

國際學校的教育,優點顯而易見:教師背景多元化、學生來自世界各國,採用通用的IB或AP課程體系,一般一所國際學校涵蓋從幼兒園至高中的課程,沒有幼升小、小升初、中考、高考等升學考試,沒有固定的教材,教學更注重批判性思維和能力提升,要求學生自主學習能力強,對學生的紀律要求沒那麼嚴格,多通過潛移默化來引導學生的規則意識等等。

國際學校的孩子們慶祝排燈節(又稱屠妖節,印度興都教的節日,也是新加坡的一個重要節慶活動)

缺點當然也有,首先是進入第一梯度的國際學校比較難,通常要等個1-2年,除非你特別優秀,入學考試成績很好;其次,學費比較貴,如果一路讀到高中畢業,按平均每年4萬新,10年讀下來,得至少準備40萬新的學費。

國際學校的課堂教學,老師與學生互動輕鬆; 有的國際學校會要求學生每年自己撰寫一本書籍,學校組織圖書互鑒分享會,邀請家長和學生互評。

國際學校畢業後,通常進入的是歐美的大學,新加坡只是跳板而已,我認識的國內來的很多家裡不差錢的陪讀媽媽多選擇的是國際學校。

國際學校的孩子們開展最喜愛的角色扮演活動

我在國際學校做過義工,學生通常來自全球不同國家,歐美比較多,亞洲國家也有但比較少,一個班級可能只有一個來自中國的孩子。自己的感覺是:國際學校,因為家庭背景和學校背景的國際化,家長、教師的層次都比較高(無論是職位、收入、教育背景還是見識閱歷),對孩子教育持開放包容態度,允許孩子個性自由發展,整體學校氛圍是師生情誼濃厚、充滿愛心、自信滿滿、天性自然流露。

對於希望融入本地的新移民家庭,政府學校是優選項

新加坡政府學校,也被稱為主流學校。沿襲的是英式教育體系,奉行精英教育,且雙語教育成就卓著,吸引了眾多國內二三線城市中產家庭(疫情期間也有很多來自北上深的一線城市)趨之若鶩,渴望自己子女通過就讀拿到新加坡身份實現人生逆襲的目標。

外國人就讀政府學校,現在只有兩種途徑。要麼在小一前一年的6月開始申請,10月能被新加坡教育部幸運地錄取(機率非常小,一年級的名額極其有限);要麼就是通過每年9月的AEIS (Admissions Exercise for International Students)或次年2月的S-AEIS (Supplementary Admissions Exercise for International Students)考試,但錄取率通常也不高,大概5%-10%。考試科目是英文和數學。小二至小五的孩子,需要先通過劍橋的CEQ英文考試後,才有資格報名政府學校的入學考試。中學階段(中一至中三)的孩子,數學和英文在同一天考試。

即使通過的機率很低,但因為新加坡政府規定,只要在新加坡居住2年以上,且通過了任何一個國考(如PLSE、O/N-level、A-level,類似國內的小升初、中考、高考),或者是進入IP計劃【即Integrated Programme,允許中學表現優異的學生跳過O-Level 考試,直接進入JC(2年預科)學習O-level課程的計劃】,就可以申請PR(永久居民);PR滿1年以後,就可以申請公民,享受本國公民的待遇,學費減或免,升學優先考慮,以後畢業找工作乃至買房等便利多多。所以很多國內來的陪讀家庭,終極目標就是孩子考上政府學校一路PR直到公民。

義工們參加學校的種族和諧日活動

新加坡政府也非常歡迎成績優異的小孩子,只要你足夠拔尖,安排各種政府獎學金,供你出國念歐美名校都行,條件是你要回來給新加坡服務6年以上。對於想拿身份的家庭來講,政府學校的吸引力顯然強過國際學校,而其獨特的陪讀簽證政策,也催生了亞洲尤其是中國的家庭前來接受新加坡的政府學校教育。

新移民家庭通過政府學校入學考試進入的都是普通鄰里學校。因為沒得挑選,教育部通常根據報名考試時填的地址,看附近哪所學校有空餘的學額,分到哪所就是哪所。

類似國內,新加坡政府小學階段的教育也是按居住地就近入學,所以也催生了名校附近的學區房熱(即使就近,也有各種優先級,比如公民優先、校友優先、兄弟姐妹優先、會館優先、做義工加分項等等,其次再是PR)。

因為就近入學,鄰里小學的家長參差不齊,導致孩子也是參差不齊。好處是,老師學生都沒壓力,大家都這麼按部就班地按進度完成教育部規定的教學大綱就好。

政府學校在小三階段,還有一次GEP考試,家長可以選擇自由報名參加。GEP俗稱天才班選拔考試,是新加坡政府精英教育最早的一次選拔。考試科目為英文和數學以及GA。第一輪選拔通常在8月份,通過率約10%;第二輪通常在10月進行在通過的10%里再遴選10%,也就是每年小三約4萬名學生里選拔400名左右,進入9所設有天才班的名校,單獨的教材和老師,特別培養。

普通鄰里學校對於GEP的通過率、小六PSLE進入名校率,通常不關心、不追求。這也導致那些對孩子有所要求的家長,不得不拚命逼著孩子在外面的培訓機構補習,「怕輸」(閩南語,新加坡的國民迷思之一,曾數度蟬聯新加坡普遍社會價值觀)的新加坡家庭催生了全島大大小小的補習機構,疫情期間,甚至吸引到了在國內遭受重創的學而思、新東方等業界大佬搶灘登陸,分羹而食,新加坡儼然成了宇宙補習中心。

學生們在一起玩馬來傳統遊戲

我在政府學校也做過義工,家長主要是當地華裔、馬來裔、印度裔,少量考進政府學校的新移民家長。實際的感覺是:政府學校整體氛圍比較嚴肅,講求紀律性和組織性。半天上學制(7:30-13:30),課間休息時間只有半小時,主要用來吃飯。通常是連著幾小時上課,學生不動,換不同科目的老師;數學和華文有分層教學,各種公共節日活動比較多;對特殊的孩子比較關愛(比如多動症、孤獨症、先天發育問題等),照顧大多數人的教育需求。校長實行輪換制,各個學校CCA活動不一,取決於師資力量。政府統一配置各種教育資源,硬體設施都不錯,音樂、藝術、體育教育完備,有專門的音樂教室、舞蹈教室、室內外運動場館、機房等。

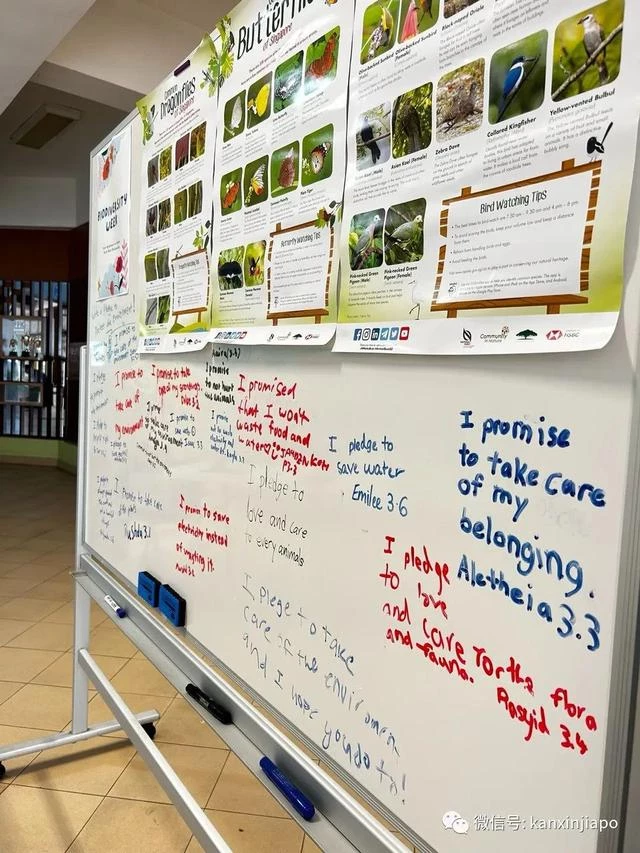

孩子們在世界環境日寫下自己對環境保護的承諾

政府學校對公民是免費教育,對PR、東協國家、外國人實行不同的學費制度。政府學校還提供多種獎學金,只要你足夠優秀,政府掏錢全包你歐美名校的學費生活費等等。

所以,對於到底是國際學校好,還是政府學校好,思考角度不一樣,對孩子的人生規劃不一樣,就會有不一樣的選擇。

如果想讓孩子有個開心的童年,國際學校沒有升學壓力,不失為一項好的選擇;如果希望孩子進入主流教育體制,更好地融入本地的生活,那政府學校是優選。畢竟底層邏輯是,只需花國內孩子差不多60%的功夫,就有希望進入亞洲排名數一數二的新加坡國立大學和南洋理工大學,較之國內考進清華北大的機率,簡直不要太容易!

兩種教育體系,各有千秋,各取所需吧!適合自己的,才是最好的!

新加坡眼丨來源