一、國名來源:

新加坡是位於馬來半島最南端的一個島嶼,勤勞勇敢的人民在這片彈丸之地創造出了許多世界奇蹟,成為亞洲乃至世界的航運中心。新加坡是一個城市國家,原意為獅城。據馬來史記載,公元1324年左右,蘇門答臘的室利佛逝王國王子乘船到達此島,在現今的新加坡河口無意中發現一頭動物形若獅子,於是把這座小島取名「Singa pura」,「Singa」就是獅子的意思,「Pura」則代表城市,而獅子具有勇猛、雄健的特徵,故以此作為地名,這就是新加坡「獅城」的來歷。

在過去,新加坡一直用「新嘉坡」作為其獨立初期的通用中文國名,由於受到當地華僑所帶來的語言(包括粵、客、潮、瓊、閩語等)習慣影響,也在後期出現許多衍生的國名稱謂,例如「石叻」,「叻埠」,甚至「實叻埠」等,而外界也普遍以「星洲」、「獅城」、「星島」、「星國」來描述新加坡。

二、國寶象徵:

新加坡國慶日是8月9日,是紀念1965年獨立的日子。

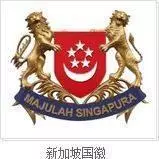

國徽由盾徽、獅子、老虎等圖案組成,紅色的盾面上鑲有白色的新月和五角星,其寓意與國旗相同。紅盾左側是一頭獅子,這是新加坡的象徵,右側是一隻老虎,象徵新加坡與馬來西亞之間歷史上的聯繫,紅盾下方為金色的棕櫚枝葉,底部的藍色飾帶上用馬來文寫著Majulah Singpura,意思是「前進吧,新加坡」。

國旗由上紅下白兩個相等的橫長方形組成,長與寬之比為3:2,左上角有一彎白色新月和五顆白色五角星,紅色代表人類的平等,白色象徵純潔和美德;新月象徵國家,五顆星代表國家建立民主、和平、進步、正義和平等的思想。新月和五顆星的組合緊密而有序,象徵著新加坡人民的團結和互助的精神。

國家信約的中文內容是「我們是新加坡公民,誓願不分種族、言語、宗教,團結一致,建設公正平等的民主社會,並為實現國家之幸福、繁榮與進步,共同努力」。

三、國家首都

新加坡市區是新加坡共和國的首都,位於新加坡島最南端,面積將近100平方公里,市區是全國政治、經濟、文化中心,有「花園城市」之稱。珊頓道是第四大國際金融中心,毗鄰的吉寶港口是世界上最繁忙的港口之一。新加坡河從市區流過,1819年,總督史丹福·萊佛士爵士在河口上岸,就預見新加坡適合發展轉口貿易的經濟潛能,於是,把新加坡開設為自由港,吸引各地商人前來進行貿易活動,新加坡河口立著一座乳白石的「魚尾獅」雕像,它是新加坡的精神象徵和標誌。