南洋確實有一些特別的食物,散發異香,誘惑口腹。

印度屠妖節(Deepavali)快到了,超市裡罐裝或袋裝的印度食物多了起來,我特別喜歡花生脆餅(Peanut cracker)和印度圈圈餅「姆魯咕」(murukku),早上用來配粥、配咖啡、配茶,都不錯。

花生脆餅里除了花生米還有江魚仔。新馬一帶很喜歡把油炸花生米和江魚仔配在一起,餐館裡的開胃小菜就有這麼一碟。記得師母淡瑩常說江魚仔補鈣,對眼睛好。

現在網上資料豐富,有不少製作花生脆餅的視頻,改進的油炸工具像一個「天平秤」,一邊一個小托盤,將添加了各種香料的麵粉(也有用米粉)糊狀物倒入托盤模子,再擺上花生米和江魚仔,放入油鍋炸。快好時,餅會自動浮起。作家林高告訴我,他小時候常去印度店鋪買這種餅吃,那時只有花生米沒有江魚仔。實際上,江魚仔確實有點多餘,小魚凝固在餅中,對素食者來說,看了很不舒服。當然,也有商家考慮到素食者需求,不放江魚仔。

關於這種餅,我問過很多人,幾乎都說是印度零食,但也有人堅持認為這是印尼零食,尤其在爪哇非常普及,還有個名稱叫rempeyek(peyek),印尼的回教徒喜歡做peyek吃,馬來西亞也常見。後來,信奉回教的印度人才開始學習做這個來賣,市面上也就慢慢流行開了。其實,在新馬一帶很多食物的源頭已經模糊了,這個現象很普遍。譬如:Achar(亞喳),現在多以為是娘惹小菜,其實最早是馬來人的小菜,不過娘惹把它精緻化並推廣到各族。現在華人餐館也做亞喳,用它配五香卷。南洋,五彩繽紛,種族繁多,種族融合最早總是體現在食物的融合上。

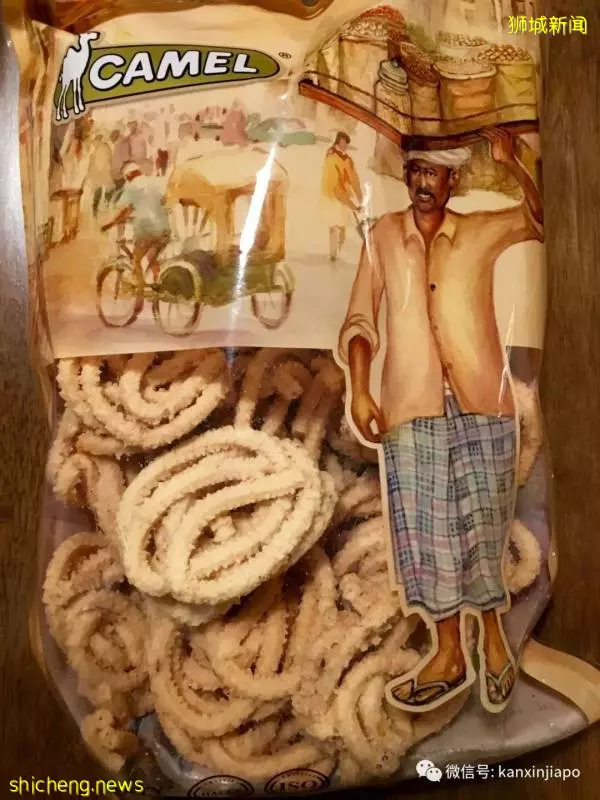

如果說,花生脆餅的「所有權」存有爭議,那麼圈圈餅「姆魯咕」(murukku)屬於印度零食,這是一致公認的。比起花生脆餅,我更愛姆魯咕,它比我小時候在中國吃的油炸饊子還要美味。做這樣圈圈餅的工具也很特別,一邊擠壓一邊旋轉往油鍋里下,也是技術活。

姆魯咕(當然,花生脆餅也一樣)里有不少香料如茴香、孜然、芫荽粉等,實在很香很香。印度人是會「玩」香料的。姆魯咕咬起來,咕嚕咕嚕,會沉醉在這種聲音里,有一種「蠱惑」的力量。我們大可不必情感專一地盯著華族的馬蹄酥、豆沙餅、紅龜粿、叉燒包……只需稍稍把視線轉移一下,就有「新歡」上嘴。

記得以前公司的印度同事,在屠妖節時會在茶水間放一罐姆魯咕給大家分享。有一陣,我周末喜歡往新山跑,常買姆魯咕,吃到口腔起泡為止,現在有節制了,吃兩個,聽聽「咕嚕咕嚕」的聲音,很滿足。如今都說油炸食物不健康,不油炸哪來這麼好聽的聲音!

生活,是應該有聲有色的。

(作者:何華)