其實就是因為放假,新加坡同事要回家探親,所以聊起來新加坡有哪些讓人craving的美食。連我這個從來沒去過新加坡的人,都似模似樣地數起來:「海南雞飯,辣椒螃蟹,咖喱魚頭.......」—— 一聽就是被旅遊攻略和美食節目洗腦的。

新加坡同事說:「三天時間在家,沒有時間去吃辣椒螃蟹啦。而且螃蟹價格不菲,普通老百姓也只會偶爾吃一次。」

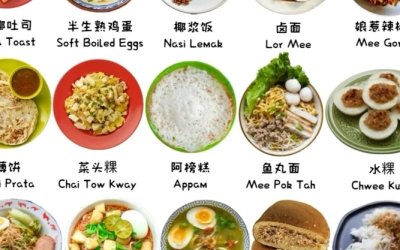

於是,讓新加坡同事列了一個他心目中排行前五的當地美食清單。沒有一款聽說過的,即使翻譯成中文,依舊覺得有一絲疏離感,沒有辦法立刻和傳統認知里的新加坡地道美食對接上。

來看一看讓海外新加坡遊子思念不已的五大美食是啥:

No.1 Ikan Bakar

馬來語和印尼語中的「烤魚」,泛指用炭火燒制的魚或其他海鮮。

新加坡當地的Ikan Bakar的原料,很多是Stingray,中文是魟魚,也叫黃貂魚、魔鬼魚。看起來像比目魚,但比目魚是硬骨魚,Stingray是軟骨魚。

烤魚用的醬汁首推Sambal(三峇)醬。援引wiki百科,sambal醬「...一般的做法是把烘香的峇拉煎、浸泡過且磨碎的蝦米下鍋爆香後,加入剁碎的辣椒、干辣椒末(或粗辣椒粉)、細磨成茸的蒜頭、紅蔥頭(依喜好及用途可加入香茅、南姜、黃姜、羅望子與青檸汁)以及調味後煸炒至稠醬狀,再均勻拌入適量的糖、鹽後即成」。

雖然沒有吃過,看看同事眉飛色舞描繪的樣子和網上的介紹,就已經食指大動了。

No. 2 Satay Bee Hoon

看英文名有些不知所以然,中文名就親切多了——沙爹米粉。Bee Hoon就是福建話里的「米粉」。新加坡同事很詫異我居然完全不懂福建話,我說我只知道福建話里的「吃飯」音同「駕崩」,而我也很詫異會說普通話的新加坡同事居然不知道漢語裡的「駕崩」是啥意思。

經常和串串連在一起的沙爹,入了湯加了米粉,再佐以蝦仁、豆腐果、墨魚仔,鮮出了一個新的高度。

想一想,應該是既家常又貼心的味道吧。

No 3. Gong Gong

很有趣的名字。看起來像響螺,但同事說是一種蝸牛。和法國大餐里的田園蝸牛不同,Gong gong是一種海里的蝸牛。

清蒸+醬汁,很簡單的烹調工藝,看起來卻別有一番風味。

4. La La

又是一個很有意思的名字。la la是蛤蜊(Clam)的一種,很受新馬人歡迎,稍微料理一下就很鮮美。

和一般的花甲似乎也沒什麼區別,即便如此也依舊看起來讓人很有食慾。

5. Chut Chut

又是一個刷新了我的認知的新詞。又是一種海蝸牛。和前面介紹的Gong Gong不同,Chut Chut體型偏小。同事說之所以叫Chut Chut,是因為

必須要用力吸才可以吃到裡面的肉,發出「簇簇」的聲音。我覺得這個說法有待考證。

從Gong gong到La La到Chut Chut,在同事的介紹里感覺打開了新加坡美食屆不為人知的一面。

去哪裡能吃到這些當地人心水的美食呢?

據說要去當地的Hawker Centre才可以遇到最地道的,直譯是小販中心,即美食廣場。同事以前經常去一家叫East coast lagoon food village的地方,離機場也不遠。因為離家近,那裡承載了他年少時代的美好回憶,常常是放學直奔美食廣場,飽餐一頓後再騎車回家。雖然是簡單的行跡,卻串聯著人生中最美好的美味印記,如珍似寶,時至今日即使身居異國,提起那些舊日美食依舊滿臉洋溢的幸福喜悅。

其實食物本身都是消費性的,也並不具有情感,但通過品嘗食物,人與環境交換了感情,才簇生出對食物的感念與情愫。

想起自己高中下課十分鐘和同學去樓下買鴨血豆腐,接過小販透過校園圍牆鐵柵欄遞過來的透明塑料小碗,捏在手裡,美在舌尖。結果是上英語課遲到了,和同學雙雙被老師罰站。還好我平時上英語課用功,老師還算偏愛,罰站了一分鐘就笑嘻嘻讓歸位了。

如今想來,那碗鴨血豆腐也並不見得有多出挑,但配上了背景故事以後那熱騰騰的氣味卻似乎穿透了時光的厚壁,恆久飄香。