新加坡篇

說起新加坡,這個全世介面積最小的國家之一卻從來不是不起眼的。獨特的地理位置和歷史背景,讓她在短短不足60年的建國史里,一躍成為和香港並駕齊驅的亞洲金融中心,也是無數跨國企業區域總部所在地。而我個人最中意的永遠是新加坡迷人的多元(飲食)文化,華洋共存加上印度馬來人匯聚,無論是米其林三星還是鑊氣小攤販,總有一款深得我心。

作為曾經「新馬泰」的首站,新加坡也是「史前」中國出境游的鼻祖,而兩年前的一部Crazy Rich Asians(《摘金奇緣》)更讓這個城市島國的旅遊業又大火了一把。今次的專題,緣起去年8月,我和幾位合作夥伴正好約在新加坡見面,除了例行吃喝,我們一同拜訪了當地幾家重要的表演藝術機構,收穫頗豐。因為國內對新加坡表演藝術行業的認識相對有限,我自己之前也是知之甚少,所以想利用這個機會和大家做個分享。下次再造訪新加坡時,除了美食血拚,也許還能抽空逛個劇場,看個戲。

閃閃發光的獅城

首站即新加坡最大型劇場:Esplanade濱海藝術中心,辨識度極高的榴槤造型,也是新加坡當仁不讓的地標性建築。從2002年10月開幕至今,平均年演出量在3000場的濱海藝術中心是世界上最繁忙的劇場之一。由製作人團隊貢獻策展思路,呈現主題形式各異的演出季、藝術節等內容。其中最具代表性之一的即中心開幕第二年便開始舉辦的華藝節,通過委約、聯合製作和作品呈現的方式,向觀眾展示頂尖華人藝術家的作品,舉辦時間上與農曆新年同步,至今已成為新加坡最受歡迎的藝術節之一,在整個華人地區也頗具影響力。去年2月,由李六乙導演,胡軍、濮存昕等主演的新版《哈姆雷特》受邀在華藝節演出,這也是李六乙的作品第五次登上濱海藝術中心的舞台。

除了華藝節,圍繞「音樂、戲劇、舞蹈、視覺藝術、電影」的五大節目板塊里,還有主列印度和馬來文化的藝術節,其中穿插相當一部分的免費節目,真正履行其作為國家表演藝術中心將藝術帶給每一個人的使命。據現任CEO譚光雪女士介紹,濱海藝術中心成立近20年來,一直都未停下嘗試和探索的腳步,為了填補中型場地空缺,去年正式破土動工Waterfront Theatre(濱水劇場),新場地將採取半靈活設置,容納觀眾人數550人,預計明年完工。竣工啟用後,濱水劇場將成為藝術家講述新加坡和亞洲故事的主陣地,為龐大的濱海藝術中心劇場群再添活力。

濱海藝術中心的願景和使命

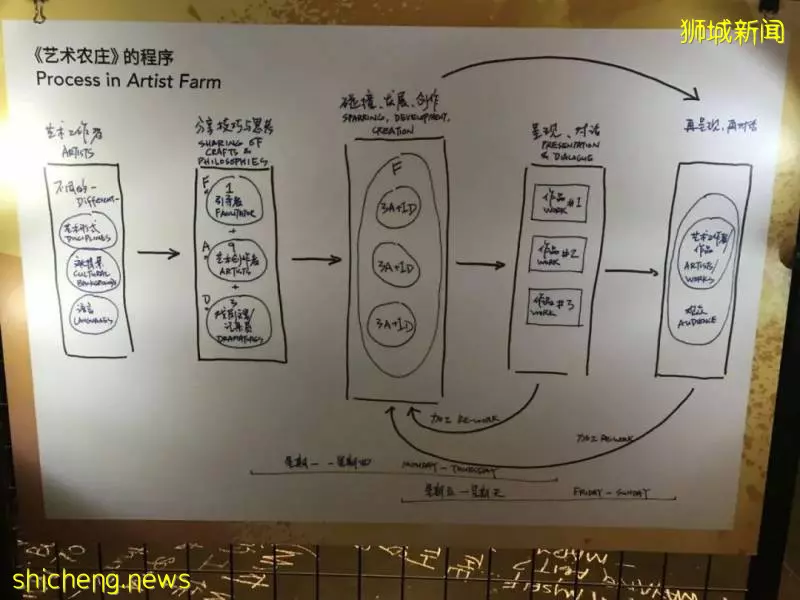

說起新加坡的主要劇團,不言其他,這兩家必上榜:The Theatre Practice(實踐劇場)和Wild Rice(野米劇場)。1965年,新加坡表演藝術學院(實踐劇場前身)創立,聯合創辦者是著名戲劇家郭寶昆和舞蹈家吳麗娟,這家與新加坡同歲的劇場,可以說是新加坡當代戲劇發展的見證人,坐落於滑鐵盧歷史街區的核心地段,半個多世紀以來,「實踐」努力踐行著探索新加坡多元文化,積極培養本土表演藝術人才,廣泛連結亞洲藝術家的重要使命。在現任藝術總監郭踐紅的帶領下,每年夏天的「M1 戲戲節」充分發掘遊戲在藝術創作中的作用,年輕的國際藝術家們齊聚一堂,和觀眾一起發展作品,一起玩出戲劇,真正實踐著「劇場不死,戲戲不斷」的宗旨。去年,我有幸參與了「藝術農莊」計劃,作為「戲戲節」底下的創意訓練營,由郭踐紅老師親自帶領,一晚上和大約20位觀眾一起穿梭於「實踐」大樓的各個場地,觀摩片段演出,之後隨即席地討論,很是靈活生猛。而由實踐劇場出品的華語音樂劇《聊齋》也在去年春天首次登上上海舞台,受邀參加上海國際音樂劇節在文化廣場連演數日,其與眾不同的美學風格,好似一股南洋的熱風,讓人耳目一新。

「人踐人愛」

「藝術農場」的程序

如果你常識搜索「新加坡 野米」你一定會看到海南雞飯的畫面,而「野米」之於新加坡劇場界也恰如海南雞飯之於新加坡菜一樣,重磅地位不容忽視。比「實踐」年輕不少,「野米」成立於2000年,由新加坡著名演員、戲劇導演Ivan Heng(王愛仁)創立,去年恰逢劇場成立20周年,也正式喬遷進入承載了一代新加坡人的集體記憶,如今全面改造後酷勁帶感的福南數碼商場。新劇場的設計靈感來自皇莎的天鵝劇場,三面台,358座,擁有非常舒適的觀演體驗。今年疫情暴發以來,「野米」第一時間在油管上推出Wild@Home(「在家野」)的限時免費線上放映,包括Emily of Emerald Hill(《娘惹艾美麗》)、Supervision(《監督》)等在內的代表作品悉數登場。那段時間,除了NT,另一個我定時在追的就是「野米」的這個線上劇場了。正如在機構使命中所提到的「去啟發、去挑戰、去娛樂」,「野米」,恰如其名地用最出乎意料的稀鬆平常,讓人心裡一怔,眼前一亮。

福南

野米劇場

新加坡全年盛夏,若要為戲劇愛好者推薦最佳造訪時間,我想可以首先考慮5月。雖然季節沒差,但 5月是一年一度的新加坡國際藝術節的舉辦時節。作為新加坡規模最大、最有影響力的藝術節,新加坡國際藝術節每年的節目都值得留意。前身是創立於1977年的新加坡藝術節,每兩年一屆,由National Arts Council(國家藝術理事會)直接操辦。2014年起更名新加坡國際藝術節,同時改為一年一屆,並由國家藝術理事會委託,Arts House Limited(國家藝術理事會下屬非營利機構)主辦。除了新加坡本地藝術家的作品,譬如野村萬齋的《三番叟》、米羅·勞的《輕鬆五章》、邵賓納的《人民公敵》等都出現在近年的節目單中,也包括由新加坡導演王景生執導韓國國立劇院的《特洛伊女人》這樣的國際共制項目。

除了外向型的國際合作,那新加坡自身獨立的造血功能又如何?成立於1984年的拉薩爾藝術學院在為新加坡貢獻藝術人才上無疑占據舉足輕重的地位,著名歌手陳潔儀就畢業於此。學院提供超過30個覆蓋表演、視覺、設計、傳播等藝術方向專業,滿足從學位(大專、學士和碩士)、非學位,到各種短期課程的教育需求。表演藝術相關專業則涵蓋表演、舞蹈、音樂劇、戲劇製作、藝術管理等領域。學院每年都會接待藝術家駐留,與業界保持極其密切的聯繫。2018年,上文提到的「野米」的《監督》一戲就曾在拉薩爾的靈活表演空間的四面台上演,和福南的新場地相比呈現不同的演出效果。

拉薩爾藝術學院

作為新加坡最重要的視覺藝術機構,National Gallery Singapore(新加坡國立美術館)也定期有表演藝術內容呈現,結合本身展覽或是獨立企劃。而包括上述提到的這麼多機構在內,他們的營運都離不開新加坡國家藝術理事會的大力支持,作為致力於「讓藝術創作和欣賞成為生活不可或缺的組成部分」這樣一個政府機構,國家藝術理事會承擔著在外宣傳新加坡藝術和藝術家,為國際合作創造機會;在內扶持本土藝術家和機構成長發展、連結社區、藝術教育和培養觀眾等重要工作,為之提供資金、資源、信息等的全方位協助。給我留下深刻印象的是在國家藝術理事會辦公室附近的Goodman Arts Centre(「好人」藝術中心),乍一看有點像大學宿舍樓,的確,這裡正是拉薩爾藝術學院的舊址,而如今樓里「藏身」著不少藝術家工作室,好像一座藝術社區。藝術家享受低廉的租金,在這個鼓勵做夢的棲息地孵化創作、自由發想。而這樣一個有趣的地方,也是由國家藝術理事會下屬的Arts House Limited負責管理運營。

「好人」藝術中心

藝術家工作室里的小演出

比起舉世聞名的Singlish(新加坡英文),新加坡中文其實也有自己非常獨特的發音特點,這都是小時候從李南星和鄭惠玉的電視劇里學到的,再到後來長大了開始聽陳潔儀和孫燕姿。我對新加坡的認識一直都局限在她中國文化的一面,直到多年後第一次去到那裡,發現一條街上竟有佛教寺廟、印度廟和清真寺排排坐吃果果時,才認識到了獅城的多元本質。

我眼中的新加坡永遠會和這樣一個畫面聯繫在一起:某家hawker center里,我坐在煙火氣氤氳的大排檔邊,正大口咬著香氣滿溢的沙爹肉串,不經意間抬頭,發現自己原來正被四周燈火通明的高樓大廈包圍著… 那一刻,某種人間反差的奇異幸福感,在記憶中定格。

有味道的關於新加坡的記憶定格