新加坡的組屋電梯一直是讓人詬病的一個話題,就在昨天母親節,馬西嶺一座組屋3台電梯同時停電超過一小時無法操作,本來倫家想在母親節好好給老母親過節日,結果爬了25層樓的樓梯,到老母親家簡直就要累癱了。

不過這並不是讓人覺得詭異的事,在5月6日的時候,勿洛蓄水池附近的一座組屋的電梯突然出貓膩。

當時,一對50歲的夫婦帶著19歲的女兒和18歲的兒子吃完飯回家,就如往常一樣坐電梯。可是這一次,電梯經過他們家的樓層沒有停下來,反而一直往上升。然後到了最高層14樓之後,電梯門沒有打開,而是往下降。

男子見情況不對,馬上把各個樓層都按了一遍,心想著總有一個樓層會停下來吧。當時兩個小孩都很害怕,一直問為什麼,女子就告訴他們應該到一樓就會開門的了。

結果並沒有!

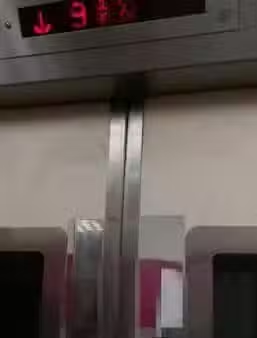

電梯到了一樓之後,還是沒有開,而是又一次上升,而且速度還比平時的要快,結果顯示升到9樓的時候,電梯門終於打開了。一家四口馬上跑出電梯,可是出了電梯才發現,這是14樓!

對於如此詭異的經歷,這一家人稱:「就像從鬼門關中走出來一樣。」

事實上,新加坡組屋電梯出現貓膩的情況已經不是少數了,有人表示,很久之前,新加坡組屋用的電梯基本是大品牌,比方說mitsubishi(三菱)、fujitec(富士達)、sigma(星瑪)和otis(奧的斯),問題倒是比較少。

可是後來,由於各類小品牌的價格確實有巨大的優勢,於是不少組屋都已經換成了IFE ,U lift, BLTLift等小品牌。大家都知道,一般電梯的維修費用都是比較低,而且維修人員的技術水平不一定會很高,所以問題就屢屢出現。

在此,給大家科普一些電梯下墜的常識以及保命措施,大家記得好好看!

所謂「常識」一:電梯下墜是因為牽引電梯的鋼絲繩會斷裂

網上某些文章解釋:「電梯一般情況下的突然下墜,都是由於牽引電梯的鋼絲繩斷裂引起的。」

事實:鋼絲繩並非你想像的那麼脆弱

電梯轎廂都是由鋼絲繩牽引的,載重量越大鋼絲繩根數越多。對於一般住宅樓的電梯來說,最少是3根鋼絲繩,每根鋼絲繩大約有10股小的鋼股,每根鋼股又有10根鋼絲,只要斷一根鋼絲就會更換整條。

雖然「電梯下墜」是經常遇到的一種故障,但電梯並不是真的下墜了。「電梯下墜」一般有兩種情況:

1、 電梯運行過程中急停:電梯運行過程中安全迴路或者門鎖迴路斷開,造成電梯停止。

2、 電梯運行過程中出現故障並自動回到基站復位。

所謂「常識」二:電梯下墜時「快速把每一層的按鍵都按下」可救命

事實:如果電梯在運行而且樓層按鈕有用的話,說明電梯根本就沒壞。如果電梯故障會自動回到基站復位,這時候把每一個樓層按一遍沒有太多作用,一些電梯會在就近樓層開門,而大多數的電梯都是回到基站復位的,這時候一般是按不了樓層的。

所謂「常識」三:被困在電梯里會窒息而死

我們經常能看到這句話:「如果是被困電梯內,首先要冷靜,因為在電梯的有限空間裡,氧氣的量也是有限的,所以儘量保持鎮靜,可以使被困者在短時間內不會因缺氧而窒息。」

事實:電梯轎廂不是封閉空間,不會有窒息危險。

遇到電梯事故,正確的做法是↓↓↓

如果被困在停住的電梯中,一定要保持鎮定,並設法聯繫救援。

1.不要慌張,保持鎮定是進行下一步自救的前提;

2. 用可靠方法聯絡專業救援。尋找電梯內的對講裝置或求救按鈕(一般為紅色警鈴圖案)呼叫相關人員,或用隨身攜帶的手機與外界取得聯繫;

3. 向外大聲呼救,設法引起電梯外人們的注意。用隨身的堅硬物品(如鞋子)敲打電梯牆壁效果更好,但應注意呼救動作不宜太大、太勤,防止過度消耗體力;

4. 盲目自救更危險,應等待專業救援!在電梯內無法確認電梯外的情況,被困者不具備電梯相關專業知識的情況下,強行扒門、自己爬出電梯等行為往往會帶來新的險情。在近年報道的電梯事故中,很多死傷都來自於盲目自救。

電梯突然下墜時的應對辦法↓↓↓

在突然下墜這個危險時刻,唯一能自救的一絲希望就是在電梯落地的一瞬間,選擇一種更好的保護姿勢,將傷害減少到最小。

到底哪一種姿勢可以達到最大限度的自救呢?

當遭遇電梯下墜時,應該背部緊貼電梯內壁,膝蓋彎曲,腳尖踮起、吸氣。因為背部緊靠電梯,這樣就有支撐,不會倒。膝蓋彎曲,腳尖踮起是為了讓身體有緩衝,可以保護脊椎。吸氣是防止岔氣,同時也可以保護內臟。

其實電梯是最安全的垂直交通工具,沒有之一。每年的事故率只有十萬分之幾,而且80%以上都是人為因素,比如在安裝、維修的時候,沒有做安全警示,不注意而跌落井道。但是小編還是要提醒各位,有些壞習慣一定要改掉↓↓↓

1、電梯門正在關閉時,用手、腳等阻止關門。

2、電梯門沒關的時候伸手伸腳,探頭探腦。

3、將攜帶的物品放在空隙處阻止梯門關閉。

4、反覆按按鈕或者每層按一遍。

5、乘坐電梯時用手扒電梯門,電梯門沒開就用手扒門。

6、 運行過程中倚靠在電梯門上。

7、在電梯里抽菸、丟棄菸頭或使用明火。

8、 蹲坐在梯級踏板上,隨身攜帶的手提袋放在梯級踏板或手扶帶上。

9、在扶梯進出口處長時間逗留。

10、乘坐電梯時一直在玩手機。