新加坡美食

飲食關乎每個寶貝的

叻沙

從帶有羅望子酸味的檳城亞參叻沙到類似咖喱的砂拉越叻沙,新加坡的叻沙(香辣椰奶湯麵)種類繁多。但是它們都沒有我們道道地地的加東叻沙有名。

加東叻沙受住在加東地區的土生華人啟發。它有色如火燒夕陽的香辣濃湯,以椰奶和蝦米入味,再澆上鮮蚶、蝦和炸魚餅等食材。

其特徵在於它的米粉:粗粉被切成短條,用勺子勺起即可輕鬆享用。在一些攤位,吃叻沙時只會給勺子——根本不需要筷子。

得益於特許經營和樂於進取的叻沙攤販對各種風味的借鑑,如此美味的加東叻沙已從新加坡東部傳遍了全國各個角落。

海南雞飯

當您看到一個小吃攤上整齊排掛了一隻只熟雞時,就應該知道那是國人最愛的美食之一「海南雞飯」。

它在新加坡全國小販中心隨處可見,也是很多大餐館乃至酒店咖啡廳的菜品。同菜不同價:一口大小的雞塊——或是團隊用餐時的整隻雞——與噴香的米飯、嗆口辣椒、鮮香姜醬搭配食用。

新加坡式雞飯的烹飪方法起源於海南,但如今加入了獨一無二的新加坡特色。雞肉用沸水煮或熱燙至全熟,然後浸入冰水保持肉質滑嫩。根據本地做法,雞肉還可抹上醬油烤制或焗制,帶來別樣的口感。

在新加坡,這道菜深受粵菜的影響,使用辛辣的紅辣椒蘸醬和肉質滑嫩的雞仔。

不過,這道菜的成敗取決於米飯和辣椒。用雞高湯、姜和香蘭葉烹煮的米飯,需油量適中。而辣椒則必須將辣味和酸味融合得恰到好處。

海南雞飯

雲吞麵

新加坡有一種粵式麵食叫,Wanton Noodles。一些老字號雲吞麵攤已經經營了幾十年。

嚼勁十足的麵條、肉質鮮嫩外皮滑溜的雲吞和美味的叉燒,如果再配上辣醬,就是一碗超好吃的雲吞麵了,麵條爽滑韌性度好,並帶有蛋香,叉燒、青菜,時而隨食客的喜好也加入一兩個油炸雲吞,吃的時候還配搭腌制過的青辣椒。不止彈牙也散發著蛋香味,為一碗雲吞麵生色不少。

沙爹烤串

沙爹 (satay) ,是新加坡極受歡迎、適合一大夥人共享的小吃,也是傳遍東南亞各地的經典街頭美食;不同地區,口味各自精彩。也因此,沙爹也可說是讓美食愛好者一窺東南亞區域各種文化特色的一扇櫥窗。

沙爹類似於中東的烤肉串 (Kebab) ,可追溯到阿拉伯文化,但隨著時間的流逝,慢慢演變成了一種獨特的東南亞美食。沙爹以竹串代替金屬串,且通常會搭配各種蘸醬。

雞肉、牛肉和羊肉是這種美食中最常用的肉類。而非回教徒也採用豬肉入串。先將肉串好,再以羅望子和高良姜等各種香料調味腌制,最後擺上炭火燒烤,美味就此誕生。

廚師需要緊盯著肉串,一邊扇風,一邊不停地給肉刷油,讓肉油光四溢,香氣撲鼻。最終成品呈現出令人垂涎欲滴的褐色,肉質微微焦酥,完美融合了香味、煙燻味和甜味。

炒粿條

炒粿條這道經典本地鑊炒麵食,可追溯到中國廣東省潮州地區的潮州文化。

一盤好吃的炒粿條不能少了 「鑊氣」。「鑊氣」 是中式煮炒美食特別講究的烹炒技術,在爐火最旺的時候將鐵鍋中的食材快速翻炒,讓食材在高溫爆炒下水分蒸發,和鑊面接觸後引發焦香,形成鑊香和美味的完美融合的所謂 「鑊氣」 。所以在過去,這道美食都是用柴火而非煤氣灶烹炒的,火才會旺盛,才可產生 「鑊氣」 香。這個習慣一直延續到 20 世紀五十年代。到了今天,仍有少數攤販特意使用炭火來烹炒,以留住炒粿條標誌性的煙燻風味。

如今,炒粿條依然是一道平價美食,在新加坡全島各地的熟食中心均可嘗到。

炒粿條的主要食材是粿條和黃面,另加入醬青、黑醬油、大蒜、辣椒、臘腸、雞蛋、魚餅及豆芽,一起用大火烹炒而成。炒粿條最讓人有罪惡感的是,在烹炒時使用豬油,還會撒上炸的酥脆的豬油渣,但這也正是它的精華所在;是豬油賦予了這道美食無比誘人的香味和口感。最後加入鮮蝦和血蛤快速拌炒。新加坡本地和這個地區其他版本的炒粿條有時候還會加入峇拉煎(belacan,蝦醬)。

椰漿飯

將馬來語椰漿飯 (nasi lemak) 直接翻譯成英語便成了 「rich rice」 (口味香濃的米飯)。這裡的 「rich」 不是富裕的意思,而是指令其美味絕倫的椰奶。

這道菜擁有完美的混合風味:椰奶和香蘭葉浸透香米,佐以油炸魚或炸雞翅、烏打 otah(香辣烤魚餅)、炸江魚仔(本地鯷魚)、花生、雞蛋、黃瓜片,和參峇醬(辣椒醬)。

它是一道深受馬來人推崇的豐盛美食,非馬來人也對它喜愛有加,而且還推出他們自己版本的椰漿飯。兩者採用一樣的米飯,儘管有些米飯略帶香蘭葉的綠意清香,但是它們的區別之處在於配菜。例如,華人的椰漿飯可任意搭配油炸雞腿、雞肉香腸、魚餅、咖喱蔬菜或午餐肉等等。

Chendol珍多冰

煎蕊又譯煎律(晶露,珍多冰),是印度尼西亞爪哇和馬來西亞地區的傳統冰凍甜點,流行於馬來西亞、新加坡和泰國。

珍多冰最基礎的配料是在刨冰上加入綠色粉條(或作粉糕,印尼傳統珍多冰之粉條乃用糯米粉所製成,並以斑蘭葉等食用色素染色,而且多使用紅綠兩色),再淋椰汁或椰漿,最後撒上棕櫚糖(椰糖)即成,紅豆、玉米、糯米和仙草可作為選擇的輔料。

珍多冰已經成東南亞(印尼、馬來西亞、汶萊、柬埔寨、東帝汶、越南、泰國、新加坡及緬甸)各民族美食的精髓,也是街邊小販、小販中心和室內美食中心售賣率很高的食品。在新加坡,給珍多冰添加了更多的西方元素,提供多種不同口味的珍多冰,最常見的有珍多冰加香草冰激淋以及珍多冰淋上切粒的菠蘿蜜、紅豆沙榴槤。

蚵仔煎

蚝煎是新加坡美食清單中的must try之一,多汁新鮮的牡蠣配上加了澱粉水的雞蛋,炒得金黃酥脆,誰能抵擋這樣的誘惑。

台灣省和閩南地區也有類似的食物,蛤仔煎,但做法和口味略有不同,蚝煎的澱粉比較少,所以成品吃起來是鬆脆的感覺,而且加咸料,蛤仔煎加的澱粉水比較多,炒出來是一整片,口感比較粘,加的醬是酸甜的。

一盤好的蚝煎牡蠣必須大顆、新鮮,這樣咬下去才會有多汁的感覺,澱粉的量要拿捏得剛剛好,否則就會過粘,炒蛋的火候也要掌握,讓雞蛋剛好鬆脆,而牡蠣又熟而不老,也是需要經驗和技術的。

辣椒螃蟹

新加坡美食界最受歡迎的菜肴是螃蟹菜。蟹菜不僅在全球500種最佳美食體驗中排名第17位,新加坡旅遊局更是將辣椒蟹推廣為新加坡的「國菜」。

辣椒螃蟹是將青蟹(也可選蛙蟹或其他螃蟹)混以番茄及辣椒製成的醬汁一起爆炒而成。儘管叫做辣椒螃蟹,它其實並非特別辛辣

辣椒螃蟹由新加坡的徐炎珍(Cher Yam tian)女士在1950年發明。早期的辣椒蟹僅僅是用番茄醬爆炒。後來發現放入了辣椒醬之後味道更好。現在的辣椒螃蟹的辣椒醬不再使用普通販賣的辣椒醬,而是餐廳各自有獨特的辣椒醬配方。同時也替代使用口味和肉質更加豐富的斯里蘭卡蟹來代替原本的泥蟹。

印度煎餅

外酥內軟的印度煎餅 每次品嘗都十分過癮。這種源自南印度的圓麵餅,主要是在麵糰中加了酥油(印度澄清黃油)後飛拋拉伸製成,通常搭配魚或羊肉咖喱享用。

在印地語中,Roti 意為 「麵餅」,而 prata 或 paratha 意為 「扁平」。一些人認為這道美食是從印度旁遮普的煎餅做法演化而來,但是穿過新柔長堤到了馬來西亞,這種扁平的圓餅卻被稱為 「roti canai」,因此有人認為它源於欽奈。

無論它源自哪裡,印度煎餅是適合全天任何時間享用的美味。雖然經典的印度煎餅為原味或加上蛋為餡料,本地菜單現特別推出各種現代花式口味,如奶酪味、巧克力味、冰淇淋味,甚至還有榴槤味——如今的印度煎餅既可當主菜也可作為甜點。

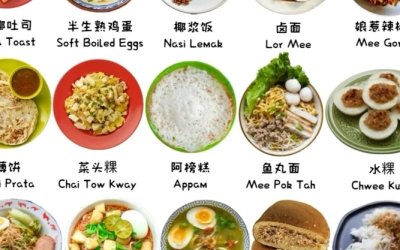

新加坡南洋早餐

傳統的南洋早餐有三樣:咖啡、雞蛋和麵包,當年的咖啡店已經很流行這套大家喜歡的早點,烤吐司的香酥口感,和著入口即化的甜膩橄欖綠咖椰醬以及厚厚一層牛油香,再蘸著黃澄澄的鮮美半生熟蛋液一起入口;多層次滋味相得益彰,融合得恰到好處,堪稱人間一大美味,再搭配一杯香醇的南洋 「kopi」(咖啡)或 「teh」(茶)和一碗半熟雞蛋,堪稱一道完美的新加坡南洋地道早餐。

這道小吃源於海南人社群,以咖椰吐司聞名的本地幾家老字號如亞坤咖椰吐司 (Ya Kun Kaya Toast) 和基里尼咖啡店 (Killiney Kopitiam) 前身 「瓊信合咖啡店」 (Kheng Hoe Heng) 的創始人,均是海南人。

新加坡熟食中心,Hawker Centre

小販中心(又稱熟食中心,英文:Hawker centre)是由政府興建的室外開放式飲食集中地,售賣食品物美價廉、種類繁多,以東南亞熟食以及飲品為主,常見於新加坡的各大社區。一般小販中心建於組屋(公營房屋)或交通交匯處附近,尤其受到中下層民眾歡迎,性質和香港的大牌檔、冬菇亭相近。概念類似的熟食中心也可見於港澳及馬來西亞等部分國家和地區。

小販中心運作模式於1950年代至1960年代開始興起,當初是政府為對付街頭無牌熟食小販而興建的。當時的小販中心因為衛生情況惡劣而知名,但後來政府開始加強管制,熟食小販需要符合一定衛生條件方能領牌營業。1990年代後期,新加坡政府開始改建小販中心改善環境,並將英文名稱由「Hawker centre」改為「Food centre」。

新加坡的小販中心由新加坡永續發展與環境部屬下的國家環境局、建屋發展局以及裕廊集團共同管轄。(本文圖片文字由在新加坡的Andy提供)