很早就聽說新加坡教育很有名,最近更是連續兩年榮獲OECD(全球經濟合作與發展組織)教育素質排名全球第一。我們從北京國際校轉到新加坡學習已經快一年時間,通過方方面面的切身體驗,總算漸漸摸到了一些門道。我想就自己了解的國內公立及國際教育現狀和新加坡的公立學校及美國學校做個小小比較,首先聲明,這不算是嚴謹的調研報告,主要是作為家長和學生的一些主觀感受。

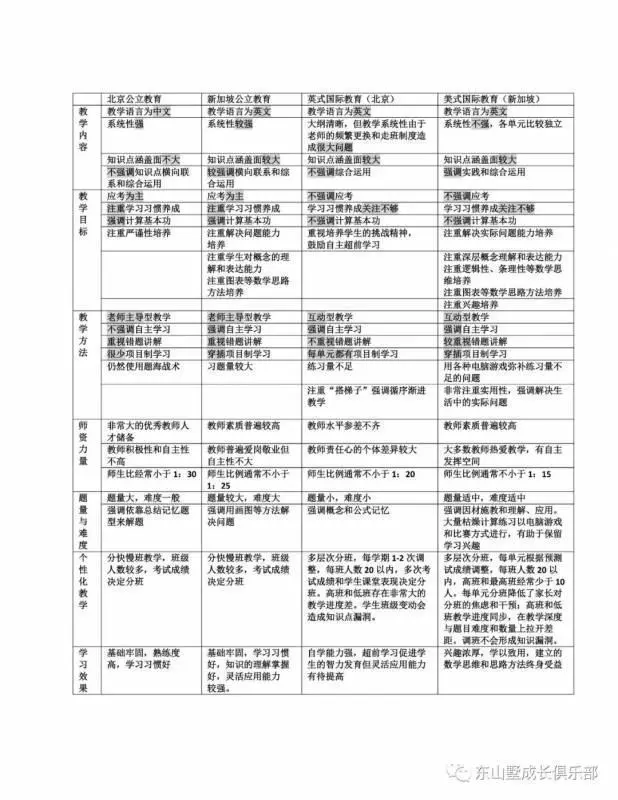

這個話題比較大,所以分幾個方面來與大家分享。這篇文章就以數學教育為主吧!為了簡明扼要,直奔主題,上表格----

為公平起見,學校和機構都是選取同類中比較優質的來做比較;通過比較和體驗,可以給出以下的一些具體建議供家長們參考:

1、不要左右搖擺

選擇學校、選擇課外班從來就沒有絕對的最優。綜合客觀評估家庭的經濟承受能力,準備付出的時間精力,家長的期望要求,孩子的性格特點和愛好,找到合適的學校或機構,才是最聰明的做法。最重要的是選擇的時候需要慎重,定下來以後不要再經常搖擺變化。任何事情都有利弊兩面,很難做到完美的。所以選定了學校和機構,家長就要踏下心來,積極配合老師,一起幫助孩子提高,而不是一言不合就去質疑。

2、興趣和習慣培養並重

對於一個小朋友來說,沒有什麼比興趣更能激勵他去進取和努力了。所以在任何情況下,保護孩子的學習興趣都應該放在重要位置來考慮。但是如果單憑興趣來學習,孩子的天性大多是朝三暮四,知難而退的。所以學習習慣的培養,就顯得非常重要。專注、每天基本的練習量、面對困難的堅持和自信以及定期總結錯題等學習習慣,對於數學的學習至關重要。6-8歲是學習習慣養成的關鍵期,抓住這個階段,事半而功倍。

3、培養數學思維

數學是一個非常重要的基礎學科,學好數學的意義絕不僅僅在於取得好成績。成年人處理問題的邏輯性、條理性,思考問題的效率和準確性,以及分析問題、團隊頭腦風暴時用到的圖表、統計數據等工具,都與數學息息相關。

雖然很多學校和課外機構都聲稱自己的課程培養數學思維,但真正能做好的機構非常少。我們一起來看看如何分辨什麼是真正的數學思維課程。先舉兩個反例,都是我們曾經上過的當。有些機構的課程非常「好玩」,孩子上得很開心。但是這些遊戲不能真正挑戰孩子的智力,引發深層思考,只停留在表面的數字感階段,沒有更深層的數學背景。這樣的活動其實在家裡完全可以當作親子遊戲來做,沒必要專門去上課的。另一些機構的教學特點是填鴨,追求各種競賽成績,讓孩子記憶題型,課堂上完全不給小朋友思考和討論的空間,必須完全跟著老師思路走。這樣的數學課也許可以在短期內提高成績,但對於真正掌握數學思維,是有反作用的。

合格的數學思維課程,首先應該有合格的老師,能夠給孩子思考空間,真正做到啟發引導而不是灌輸;其次需要有完善的課程體系,能夠系統全面地培養孩子數學思維,並輔以一定量的課後練習加以鞏固;此外,對於低齡小朋友,還需要關注教具的專業性、課程的趣味性等方面。數學思維一旦建立和鞏固,就像一件融入身體的超級工具,終身都可以用來解決各種實際問題。而這個思維的培養,關鍵期也是在6-12歲。

4、每個人都可以學好數學

好的數學教育是給所有孩子的,而不是只為開發天才設計的。人的天賦生而不同,這個差異客觀存在。但是,即使是天性不喜數字,不擅邏輯思考的人,也需要接受基礎的數學教育。這主要就是為了培養令人終身收益的數學思維。如能做到保護和引導興趣,循序漸進,因材施教,再注意基本學習習慣的培養以及合適的練習量,每個孩子都是可以掌握數學思維的。家長和老師,一方面尊重每個孩子的成長節奏,不要拔苗助長,片面急躁地追求成績;另一方面也需要堅定地養成孩子的良好學習習慣,重視數學思維培養。雖然不可能把每個孩子都培養成數學家,但卻一定可以幫助小朋友建立數學思維,感受到數學的美好和強大。

5、個性化和自主學習是最高境界

如果能建立一個教育理想國,我的理想就是實現專業的個性化的教學,通過興趣激發和習慣培養,最終幫助每個孩子實現高效的自主學習。

這個美好的願景,在任老師的數學課上得到了很好的實踐。首先是超豪華的師生比,兩位老師,四位學生。充分保證了老師對每位學生的關注。同時,這個數學課是我見過的最細緻的分班教學,老師通過測試和觀察,把情況相近的學生分在一個班,出現進度差,再及時調整。即使只有四位學生,也要確保每個孩子都在最合適的節奏上學習。在課堂上,老師不會因急於完成教學任務而擠壓學生的思考空間;不會把現成的方法和公式輕易給出來;而是引導學生自己思考、嘗試、挑戰,從而建立自信、摸索方法、培養出適合每個學生自己的數學思維。在這個過程中,學生也慢慢學會自己去探索問題,找到攻克學習難關的樂趣,逐漸走向自主學習。

對於數學教育,家長們都特別重視。希望我的分享,能給大家提供一些參考和幫助。