美國

國務院發言人9月9日表示,截至9月8日,美國已撤銷逾1,000名中國人的簽證,阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。

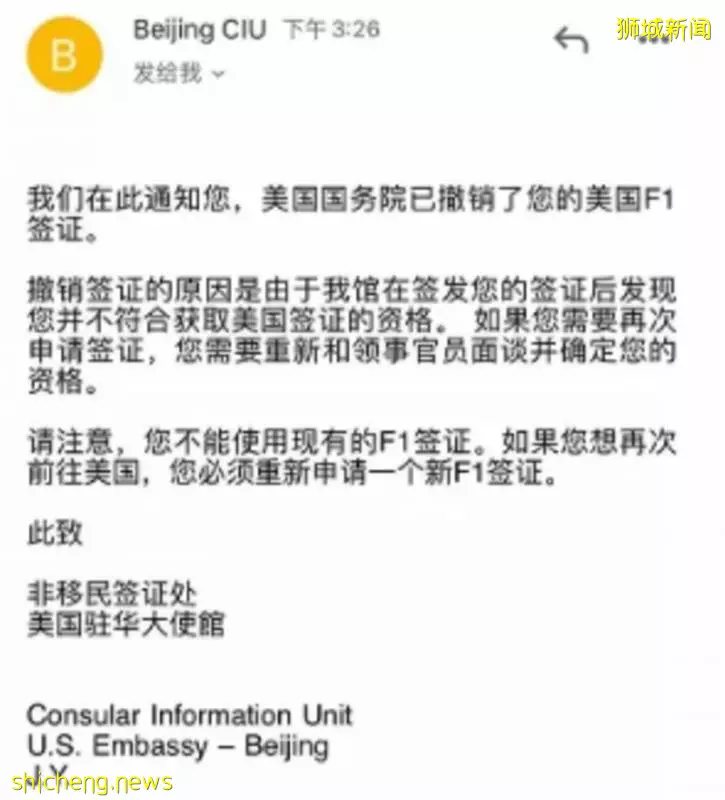

另一方面,9日很多申請美國簽證的中國學生表示,他們陸續接到美國大使館的電郵,通知其F1學生簽證/B類旅遊簽證已經被美國國務院取消。被取消簽證學生目前多在中國國內,不過也有少數人在美國境內,也被取消簽證。

部分被取消簽證的留學生自發對情況進行匯總統計,發現許多被取消簽證者畢業於與國防科技研發相關的大學。

此外,有部分被取消簽證者雖然本科院校與國防無關,但其畢業中學則屬於國防科技院校附屬中學,他們也疑似因此遭到波及。

近日,一些在美國大學就讀的中國學生表示陸續收到了美國駐北京大使館或美國駐中國領事館的電子郵件通知,告知簽證已被取消,理由為使館在簽發籤證後發現申請人不符合獲取美國簽證的資格。如再次申請簽證,需要重新和領事官員面談並確定資格。

從同學自發整理的名單上來看:

部分畢業於西北工業大學附屬中學(西工大附中)的美本留學生。

部分為「國防七子」與北京郵電大學本科預備赴美攻讀研究生的准留學生。

註:國防七子為隸屬於工業和信息化部,北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學。

而根據中國媒體環球網9月10日的報道,美方已經撤銷了1000多名中國公民的簽證,以暫停被視為具有「安全風險」的學生和研究人員從中國入境。該發言人還表示,「不合格的高風險研究生和研究學者」僅代表赴美學習和研究的中國人的「一小部分」,而「合法的學生和學者將仍受到歡迎」。

與此同時,美國國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)在當天表示,美國將禁止某些中國研究生和研究人員獲得簽證,以防止他們竊取敏感研究成果。

簽證

為什麼被取消

早在今年5月底,特朗普政府出台政策要求禁止「軍民融合戰略」(Military-civil Fusion Strategy)背景的留學生和研究人員進入美國,已經在美國的相關人員也可能面臨簽證撤銷的風險。

那麼MCF 戰略究竟是什麼?白宮文件給出的定義是指:

中國為獲取和轉移外國技術,特別是關鍵技術和新興技術,並將其用於提高國防軍事能力而採取的行動。(由原文翻譯)

美國國務院文件中做了相關專業的列舉:如量子計算、大數據、半導體、5G、先進核技術、航空航天技術和人工智慧等先進技術。

哪些大學參與了MCF戰略?此次禁令針對的主要是有軍方背景的學校,尤其是在STEM領域。但具體是哪些學校,官方並未給出。

但澳大利亞有一名為「戰略政策研究院」的機構曾提供一份包含「中國國防七子」在內的中國國防大學名單(Defense University Tracker)。

而9月的此次舉措,更多疫情復工後開始執行總統命令,需要注意的是,E.O. 為總統簽署的行政命令沒有國會立法的背書,總統有權力在任何時候更改正在執行的 E.O.,也就是說此條例可能隨時被取消。

美國本次付出放棄中國科研人才的代價,就最表面上來看,是延續「中美脫鉤」政策,由官方接觸、經貿往來、軍事溝通延伸至民間外交。

當這一張「脫鉤」之網愈張愈大,「中國乃敵國」的訊號亦更為清晰明白:對付敵國講求的不是確鑿證據,而是不放過任何最惡劣的可能性,將所有潛在威脅扼殺於萌芽之中。正是根據如此思路,留學生的「罪名」就僅僅是他們過去履歷有可疑,於現在或未來有可能為所謂的「敵人」所利用,所以華府決定要寧枉無縱。

對於個人而言,美國的做法當然是歧視和不公平,導致自己只因「出身不好」就被拒諸門外;對國家而言,兩國相爭之下關係鬧僵,各自做最壞打算,全方位交鋒之間就難免會有炮灰。

留學生

該如何應對

由於目前該政令對於禁止對象的定義過於模糊,細則也尚未出台,導致具體執行情況無法預估,當前也無法明確推斷出特朗普政府對該政策的「執行」力度到底會如何。

今年4月,美國共和黨參議員卡頓(Tom Cotton)已提議,中國留學生不應該在美被允許研習STEM範疇。

所以對於尚處在申請的準備階段的學生們(特別是有軍民融合發展戰略相關院校背景)的同學可以在按原計劃準備的同時,採取多國、多地混申的策略,做幾手準備,多了解美國以外其它地區的留學市場情況,做好風險規避的工作。

由於政策出台的很多細節十分模糊,無法覆蓋現實中的複雜情況,對於處於其它狀態下的申請者(比如在海外工作多年想要申請留學生的人群),具體情況還要具體分析。目前看來,海本背景學生赴美讀研受到影響的可能性較小。

如果你正在美國就讀:避免離境,需要聯繫學校確保你的I-20沒有問題,在合法入境的情況下,任何使I-20無效的說法都是站不住腳的,如果要被遞解,那麼必須走法律手續,遞解一個人流程走下來要花幾年時間非常正常。

如果你已收到Revoke郵件:嘗試去領事館遞交再次簽證申請,向簽證官說明當時情況,並且提交一些有利的證據。

如果你正在觀望形式預備出國:

建議積極聯繫學校尋求處理方案。

就讀受到影響的同學可儘快準備歐洲/大英國協等其他國家或地區申請。

正處在今年申請季的同學,做好Plan B計劃,建議採取多國混申,根據政策形式做出最後選擇。

當前,除了在中美方向日益嚴峻的雙邊關係,新冠肺炎疫情的常態化,也在衝擊一向被認為營運穩定的大學價值與生存線。

如今,學生還願意出國留學嗎?

在疫情與國際環境不確定性加強的雙重背景下,不少中國網民發帖詢問疫情影響下,2020年是不是應該放棄留學。

然而根據不少從事留學項目機構的數據,目前諮詢留學的學生及家長與往年相比沒有太大變化。

從長遠看

我們仍需對留學這件事抱有信心

有延期留學計劃、等待疫情完全好轉再留學的,但也有更多人在照常做準備,一旦疫情好轉就立刻簽證留學的。

大多數學生及家長比較理性看待留學計劃,都堅信疫情結束只是時間問題,但學習是一輩子的事,長遠目標不會改變。只有極少數中國學生選擇暫時取消留學計劃。

中國教育部國際司(港澳台辦)負責人也表示,新冠疫情對出國留學的影響將是暫時的。就在今年6月,《教育部等八部門關於加快和擴大新時代教育對外開放的意見》正式印發。

《意見》重申將繼續通過出國留學渠道培養我國現代化建設需要的各類人才。將積極開拓優質教育資源合作渠道,拓展出國留學空間。同時,下大力氣完善「平安留學」機制,維護留學人員合法權益和切實利益,將應對疫情過程中摸索出的行之有效的做法進一步制度化、常態化,為廣大學子實現留學夢保駕護航。

將繼續通過出國留學渠道培養各類人才;

積極開拓優質教育資源合作渠道,拓展出國留學空間;

維護留學人員合法權益和切實利益。

誠然,新冠肺炎疫情給全球教育帶來的影響讓不少學生和家長感到焦慮:現在留學形勢如何?到底該不該繼續選擇留學?接下來如何應對?

受中國疫情、留學目的國疫情、全球疫情的影響,從多方數據來看,準備今年上半年出國的留學人員確有大幅度減少,而2020年秋季出國留學能否成行,和留學目的國疫情何時結束有關,和全球疫情何時結束有關,和何時恢復跨境流動有關,和留學主要目的國何時能夠辦理簽證、開學有關。

留學和國際教育的立足點是培養人才,培養與同行溝通並協同合作的能力、多元文化交際能力、參與國際競爭的能力,留學和國際教育正是滿足這些需求的有效途徑。疫情過後對於出國留學沒有根本性的影響,因為根本需求沒有變。

從中短期來看,近兩年留學領域存在三大不利和三大有利因素:

第一大不利因素是門戶障礙,即簽證、航班等因素阻礙國際學生流動;

第二是對國外衛生安全及人身安全的擔憂;

第三是一些家庭的經濟情況可能會受到一些影響。

同時,也存在三大有利因素:

首先,部分國外院校出於財政壓力可能會更加歡迎留學生;

第二,就業困難可能會使留學成為一些人的選擇,而中國家庭的儲蓄習慣應該能夠支持這種選擇;

第三是出於國際關係的考慮,國際教育和留學可能會在層次、方式、渠道等方面進一步擴大,並走向深入和持久。

准留學生

提早準備,避免被動

而隨著疫情在全球範圍的發展和控制趨勢,留學這件事情已經開始提上了學生和家長們關注的重要日程,疫情之後,如何選擇適合的留學國家成為備受關注的重要問題。

在這次疫情當中,除了教育,國家環境、文化和相關制度也成為大家留學國家選擇和思考的關注點。

同時,在本次新冠肺炎疫情中,也讓大家目睹了不少現實:

在波及全球的新冠肺炎疫情中,某些西方國家對疫情的應對不力以及對中國人的排斥態度,給留學生及家長留下極為惡劣的印象,很多高等學府積累多年的口碑受損嚴重。

除了美國特朗普政府對於中國留學生的頻頻為難,英國議會外交事務專責委員會主席湯姆·圖根哈特提出的應對中國的五點建議,其中之一涉及中國留學生,他建議開除部分學生,並調整簽證政策。

而澳大利亞,中國教育部對於澳大利亞發生多起針對亞裔的歧視性事件,發出了2020年第1號留學預警。澳大利亞發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估,當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

此時,新加坡正以積極勇敢的面對並採取很多有效的方式和政策,維護民眾生活環境的和諧與安定,保障經濟的穩定發展。也正是因為新加坡的政治經濟穩定,尤其在這次疫情爆發之後,更突顯其優勢,而且其教育依然是亞洲乃至世界認可的國家,成為留學國家的首選。

新加坡被認為是世界上最好的教育體系之一。

在這裡接受教育是通往更美好未來的門票。通過關注教育創新的重要性,新加坡目前是國際高等教育中的後起之秀。這使您有機會以負擔得起的費用獲得國際認可的學位。