黑與白,可以是單調,亦可以是優雅

第一次看到黑白屋子,是在吉爾曼軍營(Gillman Barracks)藝術區,優雅素凈的建築和藝術品相得益彰;

第一次走進黑白屋子,是在地理系的一個英國教授的家中,舒展的空間,紅色的坡頂,綠色充盈的庭院,仿佛走進鄉野田園中;

第一次書寫黑白屋子,是在「南洋茶話」,在這裡和大家分享我在這個城市曾走過、或許你錯過的風景……

談到新加坡的居住建築遺產,人們總會想起傳統聯排店屋(Shophouses)。店屋區常居城市中心的位置,以其繽紛的色彩和華麗的裝飾奪人的眼目(見哪噠獅城漫談|城市色彩建築篇)。

殊不知,這島國上還有另外一類老房子常隱匿在茂林叢中、淺丘山坡上、或是小徑的深處。她便是"黑白屋子"(Black and White House)。若說店屋代表的是土生華人文化的精緻與集約,黑白屋子彰顯的則是英倫海峽文化中的優雅與大氣。

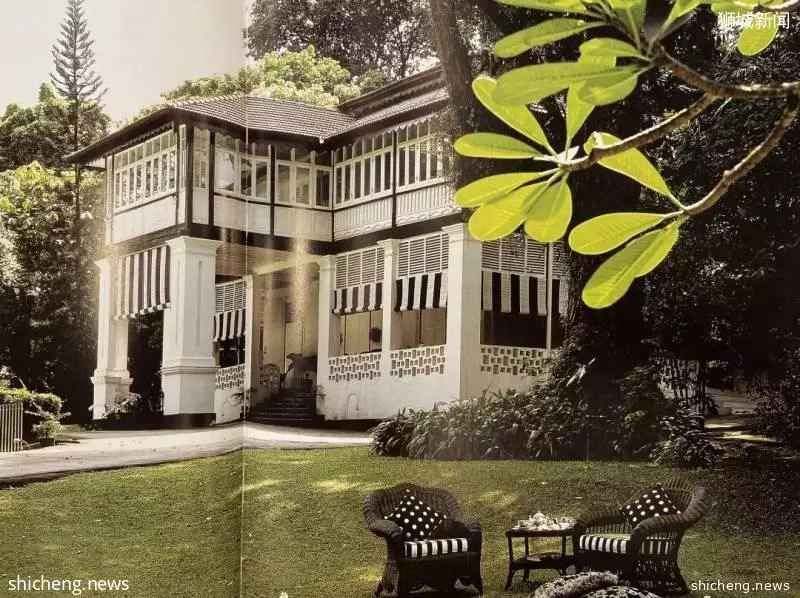

丨 黑白屋子剪影(Davison& Tettoni)

「黑白屋子」的起源

「黑白屋子」,是新加坡歷史遺產別墅建築(bungalow)中的極具典型性的一類,由於它們主要使用深色木製橫樑和白色粉刷牆壁,因此被人們稱為「黑白屋子」。

其設計和建造可以追溯到20世紀初——新加坡仍舊在英國殖民者的統治之下的時期。1903-1928年間是黑白屋子建設的極盛時期。這些住宅最初是作為殖民政府的官邸和富裕種植園主的住宅,後期也作為駐紮新加坡的英國軍官的官邸。

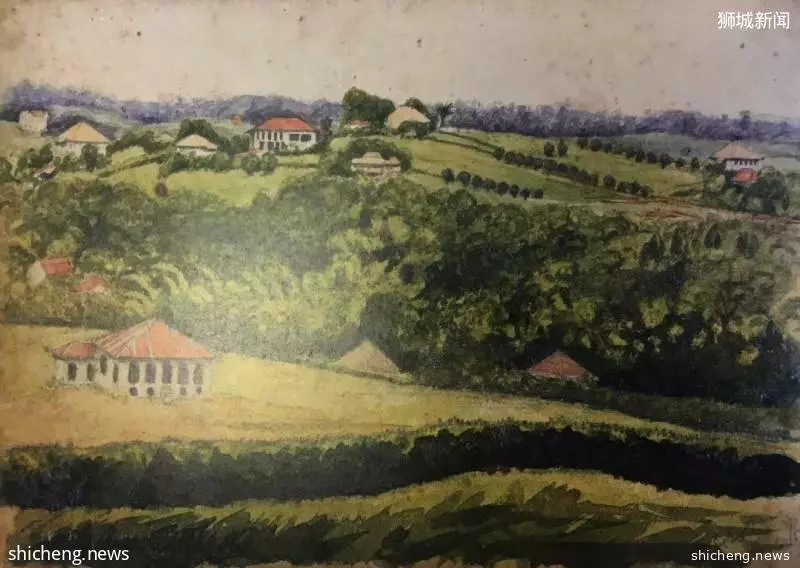

丨殖民時期的新加坡 :殖民者別墅區

(Charles Edward Souper)

丨 殖民時期的新加坡 :本土郊野鄉村 (Bayot)

20世紀初的新加坡,當大部分的居民都居住在村落中的簡陋窄小的亞達屋(見哪噠獅城漫談丨從甘榜到甘榜精神一文)中,黑白屋子無疑是權利和財富的象徵 。想來這樣的住宅建築群類似於上海的原法租界或是天津的五大道,皆是殖民者留下來的西式住宅區,其充滿異域風情的建築群和傳統城市形態形成鮮明的對照。

東西方建築文化的碰撞

黑白屋子的建設始於殖民政府管轄下的「公共建設部門」( Public Works Department ,PWD)為當時的政府官員建造官邸的計劃。特別是第一次世界大戰前夕,隨著殖民官員和軍官的進駐,PWD承擔起為這些來自英國的官員建造符合他們生活方式、又適應熱帶氣候的住宅的職責,如此便有了這東西方文化交織下的建築形式。

黑白屋子的設計師

黑白屋子風格的形成則很大程度上歸功於當時著名建築師阿爾弗雷德·約翰·比德威爾(Alfred John Bidwell)(1869-1918)。比德威爾是一位出生於英國,極富才華的建築師,供職於當時頗有影響力的Swan and Maclaren建築設計公司。他的建築作品還包括萊佛士酒店(Raffles Hotel)和新加坡板球俱樂部(Singapore Cricket Club)——如今仍舊是新加坡中心區的地標性建築。

丨萊佛士酒店(visitsingapore)

1903年,比德威爾在克魯尼路(Cluny Road)設計建造了W. Patchitt 屋子,正式拉開了「黑白屋子」時代的序幕。此後的25年間,黑白屋子遍布島嶼西南部,成為殖民官員的主要居住地。在第二次世界大戰之前,由於新加坡軍事人員的增加,黑白屋子的建造經歷了些許復甦 。

丨Seletar 空軍基地附近的一處黑白屋子(lionraw.com)

早期的黑白屋子位於島嶼的西南部中心區位置,特別是亞歷山大(Alexandra),羅切斯特 (Rochester)和登布西(Dempsey)地區;後期則集中於三巴旺(Sembawang), 實里達(Seletar) 和樟宜(Changi)這些郊區毗鄰空軍和海軍基地,用作軍備人員的住宅。

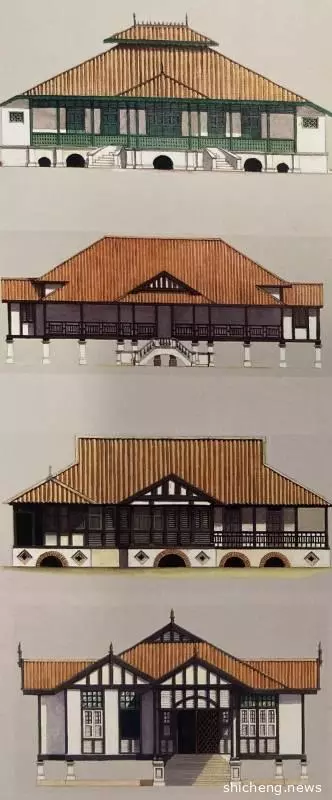

黑白屋子的設計發展

黑白屋子的設計建造中體現了多重文化藝術風格的影響。雖然是以英國住宅為原型,但也深深融入了本土的馬來居住建築的影響,並為適應熱帶氣候作出了不斷的調整。最終演化為世界獨一無二的熱帶田園別墅,成為新加坡的的一張名片。

早期的黑白屋子設計深受風靡歐洲的工藝美術運動(Arts and Crafts movement)的影響。反對工業化統一化的建造,倡導就地取材以適應當地的氣候地理條件。因此才有了木材的廣泛使用,形成了「熱帶都鐸」建築風格,下圖位於烏節路附近的Tudor Court便是一例。

丨Tutor Court商業區,東南亞手工藝術品中心(作者自攝)

設計師又將當地(熱帶)設計元素融入到略顯莊嚴的英式房屋中。在沒有空調的年代中,黑白屋子的主要建造策略是為了抵禦炎熱潮濕的天氣。它的地基建造借鑑了本土馬來建築的風格,即用柱子和拱門將房屋抬離地面。二層的住宅,底樓往往是開放而寬敞的會客部分,而主要的居住空間則在二樓。

丨Anglo-Malay別墅的演變 (Julian Davison)

底層抬高或架空的另一個原因一是將居住空間與叢林中常出沒的野生動物隔離開來。事實上,據我認識的黑白屋主提到,他們的院子裡都常常有各樣生物造訪,從松鼠到野雞,「幸運」的話還有猴子。

丨亞歷山大路一處底層抬高的黑白屋子 (作者自攝)

此外,黑白房屋的坡頂棚既有及時排除雨水的作用,又像煙囪一樣,為房主創造了通風良好的空間。這些洋房還設有大量走廊和陽台,進一步阻隔了熱氣的進入;走廊外側的藤蔓簾阻擋了似火的驕陽,帶來了習習的微風。

丨用於遮陽的黑白藤蔓簾 (作者自攝)

今日的「黑白屋子」

500座黑白屋子

隨著時代的變遷,黑白屋子的主人也發生著變化。20世紀初期,這裡居住的儘是英國殖民政府官員;1942-1945年間,隨著日軍的侵占和英國殖民者的撤離,很多的屋子廢棄或是被日軍據改為他用;到如今,這些老屋子經修葺改造,承擔起了居住、餐飲、辦公等不同的城市功能。

經過進一個世紀的風雨,仍舊有近500座的黑白屋子被保留下來。它們大多散布在登布西路( Dempsey Road),羅切斯特公園( Rochester Park), 波斯陶路(Portsdown Road )以及亞當路(Adam Park)。這些片區或許都是在我們日常出行計劃之外的地方。

丨黑白屋子片區的分布圖(Honeycombers Singapore)

在500餘座黑白屋中, 除去近100座歸私人所有,其餘則均由政府所有,並進行統一的編號。當你在路邊看到黑白鐵藝的建築標識牌,便可知這棟房屋為國有建築遺產。

丨黑白屋子標識牌(作者自攝)

如何租住一套黑白屋子?

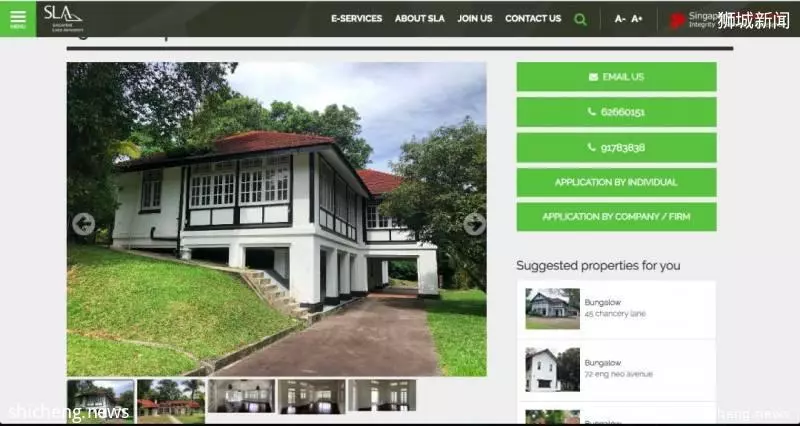

國有的黑白屋子由新加坡土地管理局(Singapore Land Authority,SLA)及其指定的房地產公司進行管理。從2007年,SLA引入了公開招標制度,將黑白屋子以兩年的租賃期對外出租。價格由房地產需求而決定。SLA的網站上會列出可供租賃的房屋。大家有興趣可以去下面這個網站看看:

https://www.sla.gov.sg/SPIO/PropertyListing/Residentia

丨SLA網站列出的可供出租黑白屋子

想必很多人看到這些高大上的房屋都會有所動心,但想想價格便深深嘆一口氣。黑白屋子的租賃價格從每月5,000新幣到25,000新幣不等,甚至更高(有史以來最高價格記錄為Cluny Road的房產,高達每月36,000新幣 )。政府還規定,租賃者必須有租金三倍以上的月收入才有資格申請這些房屋。

目前,許多黑白屋子都被外來移民租住,特別是西方的外籍人士。其中原因,一是因為外籍人士無法購買本國的公共房屋;二是他們當中的很多習慣了故國寬敞的郊野別墅,並不鍾情於高層公寓住宅;加之很多西方外籍人士是高收入群體,有足夠的資本負擔昂貴的租金。

丨哪噠家附近的一處黑白屋子片區(作者自攝)

由於黑白屋子屬於政府保護的建築遺產,對租戶的改造也有諸多的限制。根據城市重建局(URA)的規定,雖然房屋的內部可以進行大膽的現代化改造,但必須恢復和保留包括所有門窗在內的建築外觀。更重要的是,這些房屋也只能塗成黑色和白色。

除了居住,部分規模較大的黑白屋用作了婚禮禮堂,外國使館辦公室(Tanglin Road地區可見)以及餐廳和咖啡廳(集中在登普西山和羅切斯特公園等地區)。