在 「學歷軍備競賽」 的當下,新加坡卻走出別樣路徑。

他們不執著人人高學歷,而是讓個體在擅長領域綻放。

這背後藏著怎樣的邏輯,又能給身在國內的我們帶來什麼啟發?

01 多元發展觀:不被學歷 「牽著走」

在新加坡,教育並非只有 「高學歷」 這一條賽道。

政府深知,社會是一幅複雜的拼圖,需要各種各樣的人才來填充每一塊空白。

不是所有人都適合在學術的道路上一路深造,因此,他們大力推行多元教育體系,職業教育就是其中的重要一環。

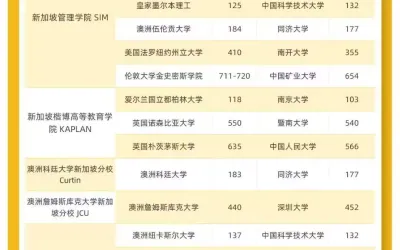

以新加坡理工學院為例,這裡開設了工程,商科,藝術,IT,餐飲等等各類專業技術課程。

學生們在這裡能夠學到實實在在的技能,畢業後直接投身到各個行業中發光發熱,可以說理工學院就是為了學生未來能夠儘快的工作。

比如說栗子曾經學過,如何用恰當的語言給上司和同事寫郵件,如何修改簡歷,如何應對面試這些非常實用的技能。

在新加坡的社會,普遍來說父母也不會一味地要求孩子去追求大學文憑,而是更注重發現孩子的天賦所在。 孩子在人生規劃方面的自主權也會更高。

比如,孩子希望理工畢業後直接工作,父母一般都會支持。

如果孩子渴望繼續深造,父母在有能力的情況下也會提供資助。

如果家境困難,學生可以申請學生貸款,邊工作邊讀書。

在這裡,政府提倡的是,無論是坐在辦公室的白領,還是在車間工作的技術工人,都在為社會創造價值,都值得尊重。

02 人口結構下的教育 「加減法」

新加坡正面臨著人口老齡化的挑戰,勞動力資源相對有限。

如果年輕人都把大量的時間花費在追求高學歷上,就會導致短期內勞動力市場的短缺,影響社會經濟的正常運轉。

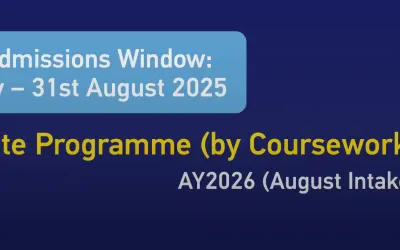

為了應對這一情況,新加坡政府積極鼓勵年輕人在合適的時機儘早進入職場,通過在職培訓等方式不斷提升技能。

很多栗子認識的新加坡朋友,大多是理工學院畢業或者大學畢業後就直接開始工作,並不一味地追求讀研和讀博。

很多讀研的學生也是在工作了幾年後,有了相關行業的經歷和經驗,為了深入學習行業知識或者為了職業晉升,才會繼續學習研究生課程。

這種模式不僅滿足了當下經濟發展對勞動力的迫切需求,也避免了教育資源過度集中在高等學歷教育上,實現了教育資源的合理分配。

03 在職教育 「充電站」:政府助力成長

即便沒有高等教育文憑,新加坡國民也能通過豐富的在職教育實現自我提升。

政府設立各類培訓津貼與獎學金,像技能創前程補貼,助力在職人士學習新技能,費用補貼可達課程成本的 90%。

這對提高整個國家的人民素質和社會穩定性起到了非常正面的作用。

首先,增強職業安全感。

在快速發展的行業,如信息技術領域,從業者通過政府資助的編程、數據分析課程,不斷更新知識,無懼技術疊代帶來的失業風險。

其次,拓寬職業發展路徑。

以服務業為例,基層員工憑藉政府支持的管理類在職課程,晉升為團隊主管,實現從一線服務到管理崗位的跨越。

再者,提升個人成就感。當國民依靠在職教育掌握新技能、取得職業突破,會獲得強烈的成就感,激發持續學習熱情。

04 行行出狀元的 「土壤」

在新加坡,有行行出狀元的 「土壤」,新加坡前總理李顯龍就多次提出過這個觀點。

這是一種深入人心的文化:一名技藝精湛的廚師,憑藉著對美食的獨特理解和高超廚藝,能夠成為國家美食文化的代表,受到大眾的尊敬和喜愛;一位專注於傳統手工藝的工匠,他精心打造的作品被視為藝術珍品,在文化傳承中發揮著重要作用。

這種文化氛圍讓年輕人能夠安心地在自己擅長的領域裡深耕細作。 企業也非常重視員工技能的持續提升,會為員工提供豐富的培訓機會和廣闊的晉升空間。

比如在一些酒店,從基層服務員到高級管理人員,只要你有能力、肯努力,就有機會一步步晉升。

這種良性循環,讓每個行業都充滿了活力與希望。

05 對中國的啟示:開拓教育新視野

在中國的一些地區,過度追求學歷的現象較為普遍,這在一定程度上導致了人才結構的失衡。

我們可以從新加坡的經驗中汲取智慧,大力強化職業教育。

一方面,提高職業教育的社會地位和吸引力,讓職業院校的學生在就業、薪資待遇等方面得到與普通高校畢業生同等的對待。

另一方面,搭建起職業教育與普通高等教育之間互通的橋樑,為學生提供更多樣化的發展路徑。

同時,我們還需要轉變社會觀念,通過宣傳引導等方式,營造一種尊重各個行業的良好氛圍。

讓年輕人看到,無論選擇哪條職業道路,都有著廣闊的發展潛力。只有這樣,我們才能構建一個更加合理、多元的人才體系,為社會的全面發展提供堅實的人才支撐。