經過粵海清廟前的十字路口來到直落亞逸街上,很快就能看到海唇福德祠與前面不遠處水泥灰色的應和會館。

海唇福德祠現在變成博物館,與應和會館非常近

1

海唇福德祠

新加坡華人中,以福建人(包括潮州人)占多數,其次是廣東人,客家與海南占少數。客家人不以地域命名,「到處為客,何處是家?」因此客家人在外尤為團結。在人數較為弱勢的情況下,他們與同樣較福建潮州人後來的廣東人合作,形成廣客幫,共同建立了海唇福德祠。海唇,即海邊之意。

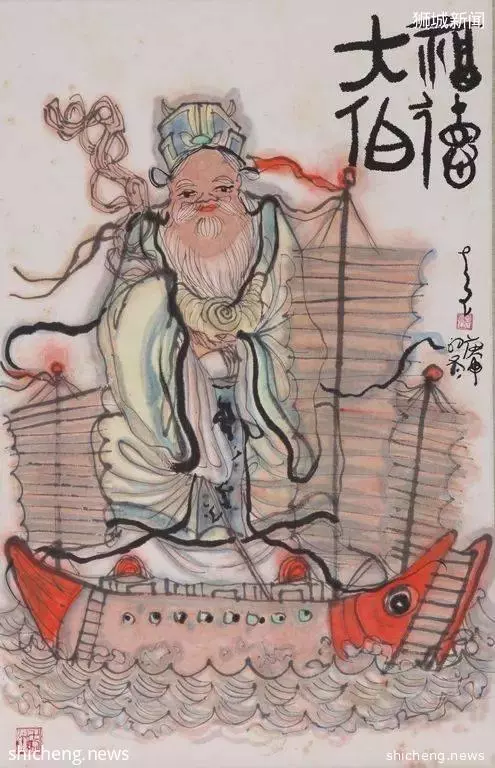

正門比較小,也不如粵海清廟那麼張揚華麗 海唇福德祠門口的對聯上有:「福著伯權彰異域,德昭公位耀唐山。」其中有「福德」、「伯公」二詞,正說明福德祠內拜的是福德正神,也就是俗稱土地公、大伯公。 用「大伯公」來稱呼「土地公」的說法,我之前在國內從未聽聞過,不過在新加坡很多地方都能夠看到大伯公廟或者大伯公神龕。至於「大伯公」是否能完全等同於福德正神、土地公,民間與學界似乎都還有爭議。 有一種說法是,一位陳姓客家人在福德祠未建時的舊址門前死去,人們在此為他起墳,拜求平安,後來發現能夠求得財氣,尊稱他為「大伯公」。

大伯公一般是一手拄拐一手捧錢的形象 其實民間對於他們所信仰的神明通常並沒有一個非常準確的認識,在田野調查的過程中講不清楚故事的情況尤為普遍。就像這個不知從何而來的說法一樣,很多人只是對這個神明的典故有一個模糊的印象。有時候我想,信仰或許並非是懷有對這個神明來歷的感念,而只是對「神無所不能」的敬畏和執念。 學界對神明的探究更為嚴謹,但這種嚴謹似乎與模糊的事實始終相違背。因此對待神話傳說,我們不應該執著於故事的本來面貌究竟為何,而應該更多地去探究是什麼樣的人性與文化造就了這種信仰。 在此,我們姑且就認為他們拜的是土地公吧。

2

福德祠里看什麼

不同於粵海清廟中多金漆圓木雕、泥塑戲台等張揚華麗的裝飾風格,福德祠相對內斂了許多,不過倒也不失樸素的精緻。

進門前先看匾,匾下有三腳蟾蜍,蘊含求財之意。往下一些再看門簪,是螭虎含花的裝飾。低頭再看門檻,門檻高度表示社會地位與神格,而福德祠門檻較高,既不符合廣客幫的社會地位,也不符合福德正神的神格。這實際上是一種僭越行為,然而也側面反映了廣客幫在比較弱勢的情況下不服輸的精神。

廟中還有一個捐款碑,大部分捐贈者的捐贈數目在三四十大員上下。這與福建閩幫的天福宮動輒上千大員捐款相差甚巨。儘管生活上更為拮据,但能夠為自己所信仰的神明建立廟宇,或許是信眾最大的功德與心愿吧。

站在天井內拍攝,比較小巧精緻的屋頂 如今的海唇福德祠已經失去了宗教場所的作用。網上能夠找到的關於海唇福德祠的資料,都顯示它是一個博物館。可能在很多人眼裡它根本稱不上是一個博物館,充其量只是一個小小的展覽廳。

其內部景況,幾乎站在門口就能一眼望到頭。天井中央一個小販模樣的雕像,正殿中央設有直落亞逸街舊貌模型,以及最內的帆船模型。

街景模型中央那棟不高的建築就是古老的海唇福德祠,正對著福德祠的海灘上用木頭支起一個戲棚,戲台正對著廟中的神明,因此在此演戲是為答謝神明,這也與大多寺廟中的戲台一樣。

由於這一帶苦力聚集,洋人在此處出現的比較少。因此這條街上售賣的較多是家鄉物產,又稱原順街、九八行(調侃自己受盡剝削,讓利98%)。天井中的小販便是當時直落亞逸街上最常見的。

而廳內靠牆正中的帆船模型,或許是為了紀念早年乘船漂洋過海來到這座小島的先祖吧。 從正殿穿過之後,裡面已成為新加坡華繡酒店,酒店大堂也有很多古色古香的擺設與壁畫,福德祠則成為一個天然前廳。下次若再去新加坡旅遊,倒是很想去他們家住住看。

這兩個小門就是福德祠正殿內左右的兩個門

了解一間廟的來龍去脈最值得看的就是廟裡的碑了。若每到一間廟都仔細閱讀碑文的話,那麼無論它是否還具有宗教功能,每一間廟都可稱得上是博物館了。 不同的社群一起建廟一定會有廟產如何分配的經濟糾紛。一開始客家人勢力較弱,與廣東人三七分帳。漸漸地客家人勢力變強,提出要五五分,由此廣客幫之間因為經濟產生爭執,請洋人和族中德高望重者仲裁。 現在福德祠中的一塊碑上就記載了這場爭執,這也是不同的方言社群在這片土地從曾經的勢不兩立到如今和平相處的最好見證。

3

文氣的應和會館

應和會館是新加坡唯一還留在原址的會館。平日裡去基本上都是大門緊閉。由於上課要求,老師與會館的人提前打了招呼,我們才得以進去一探究竟。

平日似乎基本沒有開放 當時我並沒有注意會館內是否有石碑,但拍攝了會館門口的解說詞,摘錄如下: 應和會館建於1822至1823年,是新加坡最古老的宗鄉會館之一,也是華人早期聚居的直落亞逸區里最早的建築之一。會館最初是以寺廟形態出現,為來自嘉應的客家移民服務,也是新移民和家鄉的客家族群之間的一座溝通橋樑。祖籍廣東嘉應的創辦人劉潤德設立會館,目的在於聯絡同鄉感情與照顧同鄉福利。在1905年,會館參與教育事業的發展,創辦了一所當年頗為先進的華校。 應和會館曾多次重修,最後一次是在1997年,儘管經過多次修葺,但館舍樣貌並無多大改變,樓下為會議室和辦公室,樓上則奉祀關帝,因為關帝的忠與勇是早期華人移民最崇尚的美德。 應和會館 由此可見,應和會館創立之初,目的在於團結鄉人、聯絡感情、共謀福利,類似於粵海清廟和海唇福德祠,都有神廟及社群組織的多重功能。後來,隨著新加坡第一間學堂「應新學堂」遷入會館,會館的功能也由此轉變。 與其他重商社群相比,客家社群更重視功名,因此從會館的整體建築與裝飾都可以看出客家人的文人氣,以及他們對文化傳承的重視。 進門看門檻,它沒有海唇福德祠的張揚,合乎禮制。兩進屋頂內高外低,這也是由於關公神像擺放在內進,亦合乎禮法。這是從整體建築上,體現了這種外文內質相符的君子氣。 4

千禾萬孫

大門的門印上有「千禾」、「萬孫」的字樣,這四個字可謂是整個應和會館的主題詞。

戳圖放大看門印 「千禾」應該指代的是功名。由於古代的薪酬發放的是糧錢,因此以糧食計量單位來計算工資多少,例如「斗」、「石」等。因此「千禾」意指即取得好的功名,獲得很高的薪水; 「萬孫」則很好理解,就是期望整個族群能夠有萬子千孫,將祖業與文化延綿不絕地傳承下去。

門印兩側有兩隻鰲魚,這一動物也多出現在屋內抬梁式的梁架上。鰲魚有著龍首魚身,傳說是鯉魚躍龍門時變成的,它象徵了學子通過科舉能夠一朝改變社會地位。屋內多書卷裝飾,非常符合其作為學堂的功用,也能夠鼓勵學生在此好好讀書。

門框兩側雕有花瓶和向日葵,或許也指向平安、富貴、忠誠、多子的多重含義。 整棟建築最華麗的裝飾在最內間的二樓。越往裡越是別有洞天,也展現出客家人與潮州人相反的低調性格。

左圖為粵海清廟內梁架,右圖為應和會館內梁架 二樓樓頂梁架上滿是金漆木雕,這裡的木雕是透雕而非圓雕,呈扁平狀,與粵海清廟的華麗相比更符合修整拘謹的氣質。仔細觀看,有榴開百子、壽桃、魚、鰲魚、暗八仙、祥獅(一對祥獅通常一張口一閉口,張口者吸祥瑞,閉口者含祥瑞之意)等圖樣,無一不扣合「千禾萬孫」的美好祝願。

書卷、祥雲、卷草、暗八仙、魚等紋樣

一對祥獅以及擂金畫

此外,梁架上本還有擂金畫,即黃金漆畫。「擂」同「擂茶」之「擂」字,表研磨之意。擂金畫,即研磨金箔成粉作畫,是閩南地區的傳統手工藝。 然而現在應和會館能夠看到的這些黃金漆畫,已經不是當年保留下來的畫作了。據說會館在修復時,因擔心上面的金箔粉被人扣掉,於是直接用金漆塗料進行描補,這著實是有些可惜了。

由於現在的會館依舊有辦公功能,所以一樓二樓有許多的書架,內有許多關於客家移民歷史的書籍。不過來去匆匆,也沒能拍下照片。

下周就是最後一篇了,關於福建人的天福宮(沒想到去了幾趟能理出這麼多東西……

臨近年關,祝看到這篇文章的所有人新年快樂!!!

之後來點應時應景的文章。分享我在新加坡過年、去城隍廟拜太歲以及在馬來西亞柔佛參加古廟游神的活動,或許會放幾個之前拍的vlog什麼的~

先來一張游神花車上的漂亮小姐姐