自記事起,中國的教育制度一直飽受身邊人的抨擊。很多人都認為只憑一張試卷就決定學生的一生太過草率,對那些發揮失常的考生也不公平。

那國外的教育到底是什麼樣的,是否真的像我們所認為的那樣輕鬆愉快?

眾所周知,受儒家思想的影響,亞洲大部分國家都將教育看的非常重要。新加坡也不例外。不同的是,新加坡將精英教育主義踐行到了極致。

新加坡的平價教育

1、高額的教育支出

新加坡有多重視教育?即使在建國初期最困難的時候,新加坡每年在教育上的經費投入高達6000萬新元,1979年這個數字達到了13億新元,並且規定每年公共財政預算的4%用作教育經費。而到了2017年,全國僅有43萬中小學生,八萬大學生和研究生的新加坡在教育上的投入高達127億新元(約合628億人命幣)。

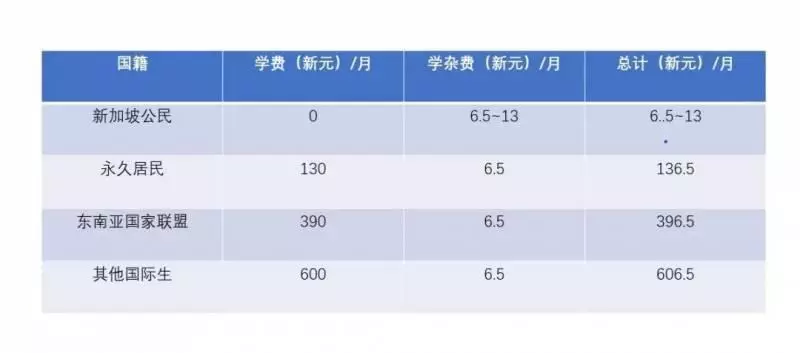

2、極其平價的教育

如此高額的投入,帶來的是新加坡的極其平價的教育。

新加坡小學到高中一年僅需繳納13~33新元的學雜費。而國際留學生則高達600~1300新元。

此外,每個新加坡公民都會擁有專門的教育基金帳戶,根據學齡不同,每年可獲得200到240新元的教育基金,這筆費用除了用來支付各種課外拓展的費用(CCA),還可以用作出國交流的費用。

如果一個新加坡學生公民出國學習的話,政府將會承擔60%~80%的費用。剩下的還可以用教育基金來支付。這種高額的教育補貼下,幾乎每個新加坡公民在學生時代都有出國的機會。

另外,家庭月收入低於6000新元,政府每年根據年級發放200~500的新元的獎學金,只要成績在年級前25%,而外國留學生是沒有的。

網際網路時代,沒有電腦當然也不行。新加坡的低收入家庭只要做義工12小時,政府就會免費提供一台高性能台式,即使是高端的筆記本也只要600多新元。

3、素質教育CCA

新加坡的崛起依賴於歐美和日本的產業轉移。七十年代末,為了升級國家的經濟結構,提升國家競爭力,新加坡開始效仿歐美的素質教育,增加了大量的課外拓展活動(CCA)。

新加坡的中小學一般只上半天課程,下午一點就放學,餘下的時間全部都留給CCA。新加坡的學生從小學二年級就要參與到CCA裡面,至少選取一門。

為了讓本國的學生在歐美大學的錄取中更有競爭力,政府投入了大量資金。

以音樂為例,部分學校會提供價值數千到數萬不等的優良樂器以及相關的學習場地,一些名校甚至不惜重金聘請名師教練為學生提供輔助。

除了正常的體育、藝術、音樂之類,新加坡的部分名校甚至開設了「帆船」、「飛機」和「高爾夫」等高端CAA教程。

看到這,您是不是覺得新加坡比中國教育制度合理多了。

其實不然,真實的新加坡教育遠比想像中的殘酷。

殘酷的分流制度

新加坡整個社會都奉行著「任人唯才」的理念,即優秀的,會給予更多的資源,不優秀的,會給予更少的資源,讓你想變優秀都很難。

1、教育經費的分流

新加坡的教育競爭在於一切經費的撥款都以成績作為評判標準。成績差的學校經費少,就更難做出成績,成績就會更差。所以如果一個CAA社團發展不好,那麼很可能就是「最後一屆」。

學校也是一樣,如果一個學校沒有拿得出手的CAA成績,升學率也不好,就有可能被政府強制並校。

因此很多普通學校只會選擇集中資源發展一些主力社團,或者容易拿到成績的社團。只有名校由於經費的傾斜往往會開設多樣的社團。比如上文所說的「飛機」帆船「只有幾所名校才開設的起。

最終結果就是新加坡的普通中小學在合併之中越來越弱,新開的學校又缺乏足夠的資源,只有有限的幾所名校始終屹立在新加坡教育的頂端。

2、考試決定階層

新加坡沒有學區房的概念,但也是以鄰里中心範圍來劃分選拔資格的。比如某個小學中心2公里範圍內的適齡兒童都有資格參加學校的選拔。滿足這個條件後,父母是否是校友會是另一個重要因素。這意味著能在小學階段進入名校的孩子,不僅家的位置好,父母也是對應名校畢業的。

除此之外,其他孩子只能通過層層篩選的分流考試進入。

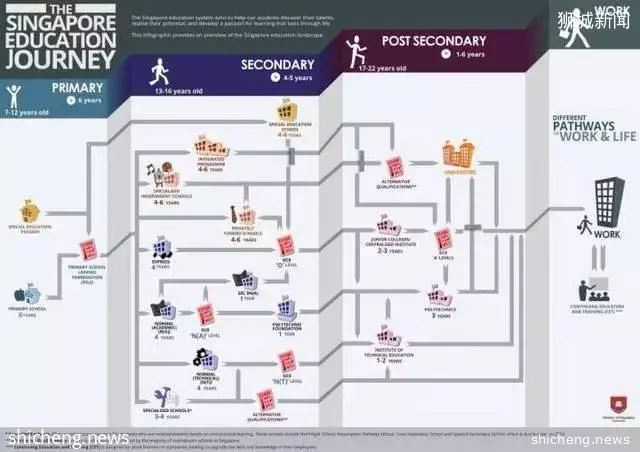

中國的升學考試只有三次,真正決定命運的考試其實只有高考。而崇尚精英教育的新加坡,學生在小學三年級時就要面對人生的抉擇和考核。

新加坡會給所有小學三年級的學生髮送一封參加"高才選拔「(Gifted education program)的邀請函。考試成績優秀的學生會轉入名校就讀。

但新加坡只有幾所小學開設相關課程,全國錄取率還不到1%。

當然這只是開始,之後的每一年甚至每一月都會對學生進行考核。而每一次考核的成績都決定著學生所享受的班次、師資、座位和資源。

小學六年級,新加坡學生會迎來人生最重要的考試——「升學考試」(Primary School Leaving Examination),這次考試說是決定一個人以後所在的階層也不為過。

這次成績會決定一名學生,是否可以進入新加坡的頂級中學就讀。但普通小學可能一個年級只有一個甚至沒有能夠升入頂級中學的,而名校的頂級中學升學率達到98%。

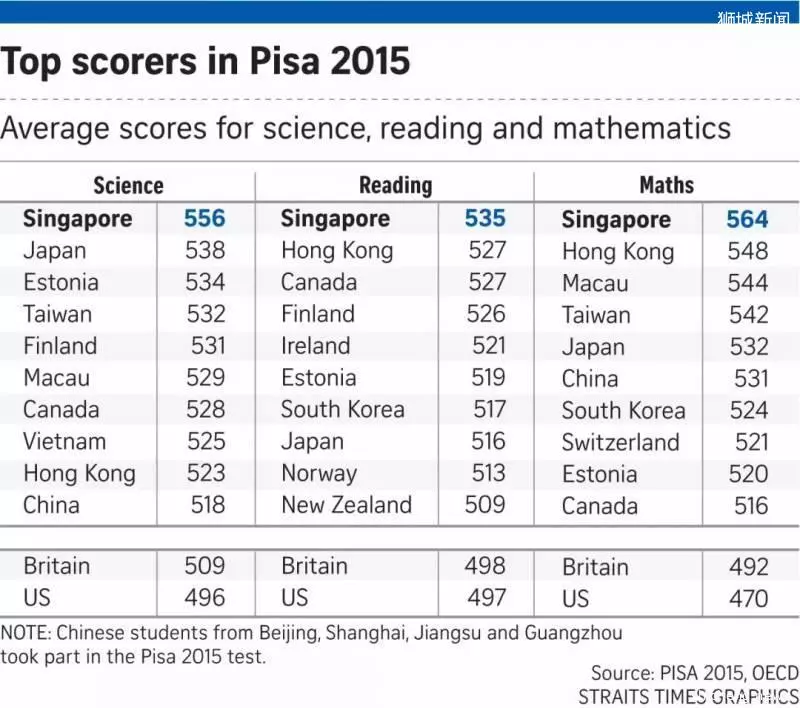

頂級中學意味著更好的師資力量,更多的投入與政策傾斜,甚至還能花費不菲的價格請常青藤名校、劍橋、牛津為學校專門定製教學方案。這也是新加坡在PISA排名一直位於前列的原因。

此外其中有九所中學擁有免去中考,直接參與高考的「直通車計劃(IP)」。該計劃的學生,可以免去一次次的分流考試,安心備戰高考。

在中國,普通中學學生通過高考考入名校並不少見。但是新加坡普通中學的學生連上高中都是奢望,高考更是想都不敢想。

新加坡普通中學甚至根本不會教孩子怎麼拿高分,只會教他們如何穩穩及格。因為對於學校來說,能及格就已經謝天謝地了。這些學校里,能上理工(大專)的都是學校里最優秀的一批學生了,大部分都被送去學技工,更別說高考了。

3、新加坡沒有浪子回頭

令人震驚的是,新加坡的補習班也有著嚴苛的入學考試。分數低了的學生,補習中心根本不會收。某名牌補習中心表示他們收的學生都是頂級中學的學生和天才班的學生,怕你的孩子進度跟不上。即便是通過考試了,也有可能要幾個月的排隊才能進入到其中學習。

普通中學的學生百分之95的人在他們考試結束的那一刻就與階層躍遷無緣。甚至很多中產階級子女也會因此下降到低收入群體之中。

新加坡從小學開始到普通、名校、天才班再到直通高考、top快捷班……乃至最後的高中、理工和技校,每一次的分流都意味著淘汰。學生不是沒有復讀的機會,只是一旦落下了一個LEVLE,就意味著千百倍的努力,不過是別人的起點而已。

與中國不同,新加坡沒有浪子回頭,一次考試失敗往往意味著階級的固定,殘酷到令人絕望。

— The End —

在教育支出占國家公共財政支出17%的當下,新加坡家庭一個孩子身上的教育花費仍然高達7萬美金。綜合算來,一個孩子身上投注了近百萬人民幣,這樣的孩子能不優秀麼。

「少年強則國強」。在其他國家花費大量財政收入提升教育水平的同時,我們很多家庭還對教育部長的「教育不減負,寶寶不高興」加油喝彩。但有一天,真的減負到什麼都不用學,我們又拿什麼來和精英家庭相比呢?

不信你看,精英家庭的孩子放學放假都要參加各種補習班,而窮苦家的孩子,放學就真的是放學了。富豪的兒子王思聰覺得英語有用,平民作家卻在鼓吹英語無用論。

所以階級的壁壘很多時候不是金錢上的差距,更多是思想上的差距。

那麼,你會給孩子選擇什麼樣的道路?是一直快樂下去,還是痛苦小半生成為精英階層?