码头作为城市的“窗口”行业之一,它也是城市与外界接触面最多、最广的地方,是反映城市形象的主要标志之一。本期介绍的“新加坡克拉码头”不仅有着悠久的历史,还是新加坡前五大必游的旅游胜地,一个集购物、饮食、娱乐于一体的娱乐天堂。其实,这座历史码头的复兴并非一蹴而就,以家庭休闲活动为主要定位的第一次改造并不理想,那么一起来看看第二次的改造秘诀吧!

01 新加坡克拉码头简介

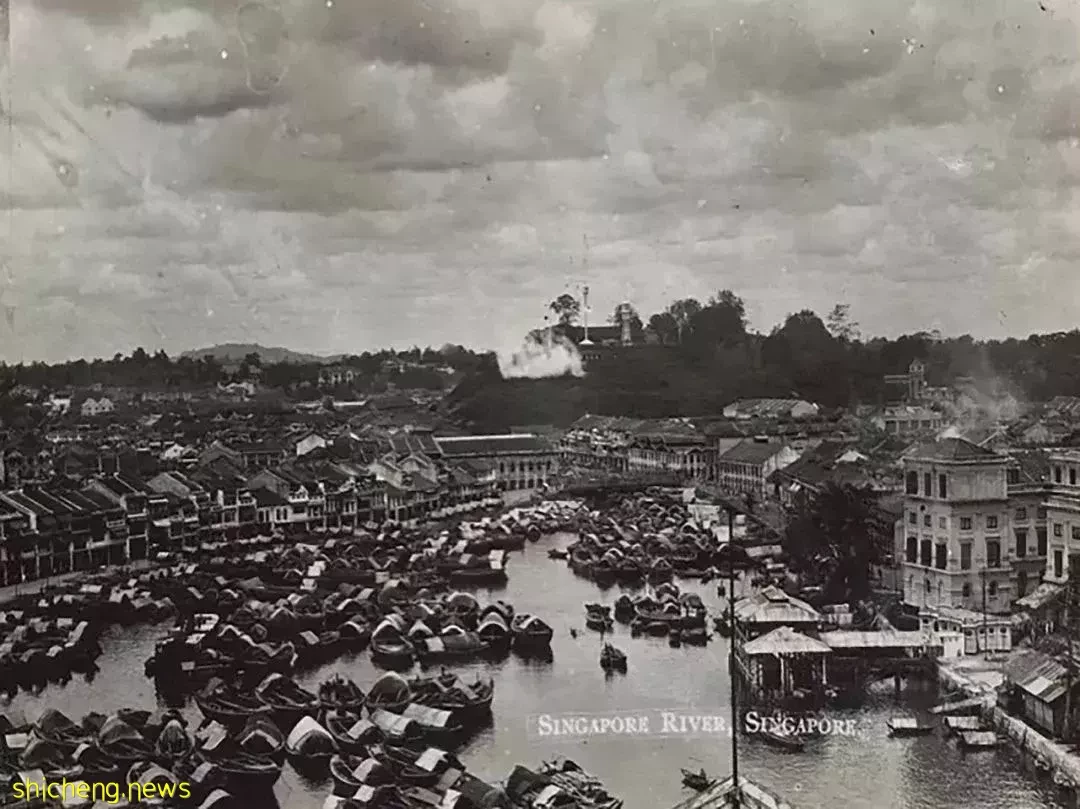

克拉码头(Clarke Quay) 位居新加坡的中心区位,坐落在新加坡河畔,总占地50多亩。克拉码头原来是一个装卸货物的小码头,它的名字来自第二任的总督Andrew Clarke。五座拥有超过60间仓库和店屋的建筑组成了克拉码头,这五座建筑都保有其19世纪的原貌,显现出当年码头、仓库历经沧桑的内涵,从全盛时期服务于新加坡河上忙乱的贸易而后逐渐破落。

1980年不成功的第一次商业区改造,定位家庭休闲活动,由于交通不便,缺乏人气。克拉克码头不但没有被振兴,反而越发破落了下去。

如今,已实现了当初将其打造成为“新加坡首要的餐饮娱乐生活景点”的愿景,它是如何打造的呢?

改造前后对比

02 新加坡克拉码头的打造 传统与现代相结合

克拉码头的再造开发在原貌修复保护旧建筑的同时,充分根据现代城市的需求对建筑空间外部色彩、灯光、景观,进行了现代创意设计,呈现出传统与现代的对话和协调融合。既对旧有建筑实现完整保护,不会造成破坏;又能通过现代技术景观的创意设计,让旧建筑焕发出新风采,与现代景观充分融合、映衬、协调,营造出适合现代城市风貌的独特氛围空间。

老仓库建筑砖瓦材料与玻璃(配合以大面积的钢框架)、塑料顶棚等,如此突兀的材质的强烈对比,正是克拉码头乐于呈现的一种现代与传统的碰撞。而追求时尚、展现个性的特质,也在这群建筑中给自己写下了最完美的诠释。

巧用建筑色彩

建筑色彩和建筑本身二者,是互相依存的。如果没有建筑,色彩就没有依托;而没了色彩,建筑就少了增饰。建筑本身是离不开色彩的,因而色彩就成为表达建筑心情最直接的方式。

在普遍的商业建筑应用中,建筑物的墙体都强调运用过渡色,以淡雅色彩为主。而克拉码头则反其道而行之,用色极尽大胆,暖红色的墙体,配以草绿色的门窗;粉色和天蓝色交织的墙面,乍一看,还以为来到了迪斯尼乐园,而充满童趣和活悦的感觉。

不同的区域也顺应着不同的颜色而区分开来,这些美丽却不张扬的颜色不仅将克拉码头装点得美轮美奂,而且它们也犹如夜晚从餐厅或酒吧内飘出的活力动感的音符一样,将这里的休闲氛围渲染得更加浓郁。而商业的识别性,也在这富有强烈视觉冲击力的鲜艳色彩中得到了最大的展现。

环保理念打造半室外商业街

由于特定的地理环境,新加坡没有四季,气候潮湿炎热。如果露天范围都采用空调降温,将产生巨大能耗。克拉码头采用了被动式环境控制(passive environmental control),利用自然通风和采光,在尽可能降低能耗的条件下,创造出适宜的室内外物理环境。在主街Read RD.和Clarke RD.的顶上加盖了一张张用ETFE膜制成的“遮阳伞”,形成了一个遮阳、挡雨的灰空间,即保留了街道的自然风貌,又保证了商业活动不受气候影响。雅致的天篷设计创造了阴凉的环境,用以抵挡新加坡的高温气候,同时覆蓋四条主干道和中庭。

遮阳、挡雨的“天使”天蓬

著名的“天使”(Angels)天蓬,有弹性的伞状结构是由钢结构支撑、以及高强度、轻质的天蓬组成。天蓬材料选择了可再循环利用的ETFE膜,ETFE具备轻盈特点,自洁功能,十分易于维护,在亚洲当时也是第一次使用这种材料。如此巨大的透明“天篷”能引入自然光线,让街道保持自然风貌,又使码头的休闲商业活动不受气候的影响。

风扇系统加速空气流动速度

克拉码头最成功的便是对于自然风的导入,运行“文丘里效应”,即当空气从一个比较广大的空间流向比较狭窄的埠时,产生的吸风作用使空气流动自然加速,面朝河流的克拉码头便是通过对于此原理的合理运用。为了解决通风的问题,在街道的中央设置了很多朝向不同角度的隐形“风扇”,就是在“天使”天蓬支撑处像鲸鱼尾巴似的慢速风扇口,可以为街道提供人造新风,达到街道降温的效果,也有效起到了节能的作用。

“旱喷水池”水温16℃

中心广场的旱喷水池,充分利用了商店内部空调的冰冻水,温度保持在16℃。街道内风扇加速了空气流动,遇到旱喷水池16℃的水雾,会使码头的温度瞬间下降5摄氏度左右,创造这舒爽宜人的28℃恒温,秘诀便在于此。克拉码头摒弃了将产生巨大能耗的露天空调降温,采用了被动式环境控制法,在尽可能降低运行能耗的条件下,创造出适宜的室内外物理环境。

多样的商业空间体验

原先旧建筑的门面外面加了许多玻璃结构,沿街酒吧为半开放式,吧台延伸到了街道上,让人很有坐下来畅饮一番的冲动。Read RD.道路宽度相对较大,平时可以做餐饮的露天外摆,而周末跳蚤市场营业时可以做零售摊位等。

巧用建筑色彩最大化滨水空间的商业价值

改造前带廊柱的商业街店铺被用作廉价的小饭馆和饰品店,而这些店铺门前的人行道也被那些常年叫卖的小贩和商亭给挤满了,河岸边区域对于游客和当地群众已经失去了其潜在的吸引力。

改造将廉价的小饭馆、商亭和混乱的人行道从河岸区搬走,重新规划以传统的排列形式面向新加坡滨河带平台的商业街,将商铺和商铺之间的空间以及河滨打造成为人们闲暇漫步和休憩观景的理想场所。结合东南亚地区多雨的特点,通过对河岸自身的改造,在河岸点缀的伞状的遮阳篷被叫做“风信子”(Bluebell)。

延河岸的用餐平台被戏剧化的被称为“莲花盘”(Lily Pad),往河岸外延伸约1.5米,最大化了沿河岸的空间和商业价值,营造了景观极佳的开放式休憩餐饮空间。游客在这里用餐,可以临近饱览新加坡河的美景,而其独具特色的造型本身也成为码头的一大看点。

在晚上这些“风信子”会倒映在新加坡河面上,在夜空中变换不同的颜色,不禁让人联想起往日庆祝中秋节河岸两旁的一排排灯笼。开放式休憩餐饮空间的增加、色彩斑斓灯光水影效果的营造以及水系纽带的升级利用,改变了克拉码头原本的临水不亲水,充分利用自有的景观资源,丰富了其商业形式。

美食的集聚

曾经的克拉码头,秉承著传统业态配置特点,着重于零售购物,辅以餐饮、娱乐,缺乏的商业特色。2006年开始的二次改造不仅仅是对于建筑外观的改造,更是对于业态的一次大调整,将原本所占比重最大的零售购物这颗大树几乎全部“砍除”,取而代之的是更多的餐饮和娱乐项目。

而餐饮部分,克拉码头的餐饮其实更像是一个世界餐饮的集聚地,有瑞士料理、波斯料理、日本料理、中华料理、古巴料理、印尼料理,不定时地还会举办德国啤酒节等风格各异的活动来吸引人们的驻足。

“餐饮45%、娱乐20%、酒吧20%、零售4%、加之少量办公”构成了如今的克拉码头。可以说它极富创意的改造成就了如今这一堪称经典的商业作品,使其跃然成为了新加坡最顶尖的餐饮娱乐休闲广场。

利用“游船”放大自身价值

新加坡河河道上运载着许多辆“游船”,每辆可运载约50名游客,沿河有多个客运码头可供停靠,沿途经过许多地标性建筑,包括国会大厦、鱼尾狮公园、滨海湾金沙酒店。克拉码头作为“游船”的始发站和终点站,利用了水系纽带的关联作用,整合整个新加坡河岸最主要的看点,使得自身价值放大,成为外来旅游参观的首选。

03 对历史街区开发的借鉴

克拉码头的成功带给我们关于国内历史街区开发的思考和启发,也带来了我们更多的借鉴。

保护开发的理念要创新

对历史街区、古城镇保护开发的理念要创新,要充分理解历史传统街区建筑等对于现代城市发展的价值作用,进行历史街区的保护开发是为了更好的推动城市向现代化发展,纯古的东西要保护好,同时也要利用好。要“以古带今”,利用历史街区的文化内涵,吸引带动现代城市发展。在此宗旨之上,任何创意设计都不为过,但不能不顾及现代城市、现代生活、现代消费模式的变化,一味的强调古、建成一片假古董。

不能只重建设形象,不重视持续运营

历史街区开发模式不能只重建设形象,不重视持续运营。现在国内大多历史街区和古城古镇主要由政府主导进行开发,开发中重视形式大于经营、或者疏于后期的管理,导致古城镇很难有持续发展。

而克拉码头的改造开发是持续的,从1960年代开始,就在不断的根据城市发展、内部经营状况进行持续的开发调整。不仅五年一次对老建筑外观进行修缮、刷漆;还会对内部经营业态结合市场消费需求变化进行调整。只有这样,才保证了克拉码头持续几十年不变的吸引力。

要整合资源,打造国际品质

要能够整合国际资源、打造国际品质;才能实现国际营销、吸引国际消费。克拉码头的设计团队、内部业态核心旗舰店都是国际知名品牌机构。一方面国际团队保证了项目的特色、标志、和品质;另一方面是他们带来了国际化的市场客群。

同时通过市场客群的宣传效应,实现了项目的国际营销和知名度。而国内历史街区和古城镇开发,对国际资源整合能力更弱,导致真正持续具有国际影响力的成功项目极少。

注重现代科技的应用与“以人为本”人性化设计

要注重现代科技的应用与“以人为本”人性化设计,国内历史街区与古城镇开发过度求古,不敢在技术或者形式上进行创新,尤其是对现代科技的应用,认为是对古城镇形象的破坏和不协调。对人性化的细节设计就更加缺乏。

克拉码头的成功给与我们很好的借鉴,现代科技不仅没有影响、破坏古城镇形象,而且极大地提升了古城镇氛围和舒适度,让历史街区更具魅力特色。

把握历史街区开发的三大关键环节和阶段

一是建筑空间复建创新,打造独具文化内涵和形象特色的建筑,如克拉码头老仓库建筑与滨河“莲叶伞”、街顶“水立方”等形成了克拉码头独有的形象标志。

二是开发经营业态的复活经营,构建具有独特吸引力和生命力的业态组合。“餐饮45%、娱乐20%、酒吧20%、零售4%,加之少量办公”成为今天克拉码头最适合的经营业态组合。

三是通过历史街区项目开发带动周边城区整体发展。克拉码头区区五十亩地的开发,已经带动了周边方圆3平方公里的整体发展。对比国内历史街区的开发发展,在远期带动发展战略方面,很多项目都考虑极少。

历史街区的成功开发要考虑到很多因素,除了要讲究开发理念、建设形象、持续运营、整合资源、“以人为本”的个性化设计等方面,还要考虑项目的所处位置,业态内容的丰富性以及潮流性,项目承载的城市文化以及其功能的多样性,商业模式设计是否科学合理,甚至是团队是否专业等等,只有考虑全面,项目开发才更加有可能成功。