实用主义面临的挑战

美国畅销书作家托马斯·弗里德曼认为新加坡是一个激进的自由市场和保姆国家的复杂而精细的混合,而且它的推行需要复杂精细的政治条件。这也许道出了李光耀的实用主义在经济方面的精髓。弗里德曼认为美国永远不可能也没必要学习新加坡“不那么自由的政治”。但新加坡的态度却值得学习——他们真正把治理(governance)当回事,并且始终在做战略性的思考,始终在无情地追问:我们正生活在一个什 么样的世界里,我们该怎样应对才能够繁荣富强?新加坡国立大学社会学系主任蔡明发教授说,新加坡是 一个在你想像力所及的维度都已完全被征服的空间。实用主义的新加坡模式最大的特点就是为了实现政治和经济目标的 而实行的全面的社会控制,尽管可能是柔性的。但是,许多 观察者的共识是,这个模式确实有窒息民间社会和异化国民 的风险。可以说在李光耀的领导下,新加坡把靠精明、努力、协作而不需要太多创造力的事情做到了极致。尽管新加坡已经取得巨大成就也都可以被认为是全方位创新的结果。但是, 当新加坡的人均国民生产总值已经接近每年6 万美金的时候,创新和创造性的劳动变得越来越紧迫。毕竟,李光耀完全相信,在激烈的国际竞争中,钱不是随便赚的。然而,在谈到创新的时候,新加坡人似乎总是难以自信。新加坡《海峡时报》早在1998年就曾有人撰文指出,如果仅仅因为你有这么多的投资、设备和人力的投入,就期待高科技产出能以可预见的、机械的方式出现,无异于白日做梦。新加坡确实很快变成了提供和维护高质量的基础设施的大师,但是在新加坡培育那种能够真正促进技术创新的自由活跃的氛围却是难上加难。

新加坡前人力资源和教育部长黄永宏在2002年的一次讲话中说:“如果你给某个新加坡人一个任务,他一定会给你做好。你给他一个截止日期,他一定会按时完成。但是,如果你交代得不够明确或者说出现了意外的困难,他就傻眼了。”新加坡少有的民营本土科技企业创新科技(Creative Technology) 的创办人沈望傅(Sim Wong Hoo)1999年写了一本书:《千禧年后之狂想曲》(Chaotic Thoughts From The Old Millennium)。他在书中特别指出了新加坡的“不许掉头综合症”(No U-turn Syndrome):在新加坡的马路上,汽车只有看到允许掉头的标志才可以掉头;而在许多其它国家,只要没有“不允许掉头”的标志,汽车就可以自由掉头。沈的意思是新加坡人只知道顺从权威而缺乏独立思考能力和创新精神。苹果创始人之一沃兹尼克也认为新加坡企业文化太规矩、太刻板,所以无法产生伟大的创新,也无法产生伟大的艺术家、音乐家、 作家。这些评论未必公允,但也道出了问题所在。新加坡的科研预算在逐年大幅提高。执掌新加坡科技大权的是新加坡科技研究局(Agency for Science, Technology and Research — A*Star)。他们1991年第一个国家科技五年计划 预算是20亿新币,2006年计划的预算已上升到了135亿。但新加坡科技创新上的挑战却越来越大。在硬盘业的成功之后,淡马锡控股于1987年支持创办了特许半导体(Chartered Semiconductor Manufacturing),在新加坡力推芯片制造业。特许半导体也逐步成长为台积电和台联电之后的全球第三大芯 片代工企业。但是,它无法在激烈的竞争当与台积电和台联电抗衡。在2007年经济危机之后,芯片行业进一步受挫,特 许半导体苦苦支撑,终于淡马锡决定在2009年把它卖给了财 大气粗的ATIC(阿联阿布扎比先进技术投资公司),成为其持有的Global Foundries的一部分。继电子信息产业之后,新加坡开始瞄准生物科技。多伦多大学政治系教授黄一庄(Josep Wong)在他的《投注生物 技术:创新与亚洲发展型国家的局限》(Betting on Biotech: Innovation and the Limits of Asia’s Developmental State)一书中指出,虽然新加坡、韩国和台湾这些发展型政府在推动电子信息产业的创新和赶超方面取得了巨大的成功,但是这种成功 很难复制到生物科技领域。因为他们必须面对更大的不确定性,而且在这种更加依赖科研与产业紧密合作互动且规模效 应显著的领域,这些小国完全不具备与庞大的美国体系相抗衡的能力,甚至分一杯羹都很困难。新加坡尽管通过招商引资也吸引了一批医药和生物科技企业,也创造出了数量不小 的制造业产值,但是距离新加坡政府所期待的国际性的生物医药科研基地仍然遥遥无期。

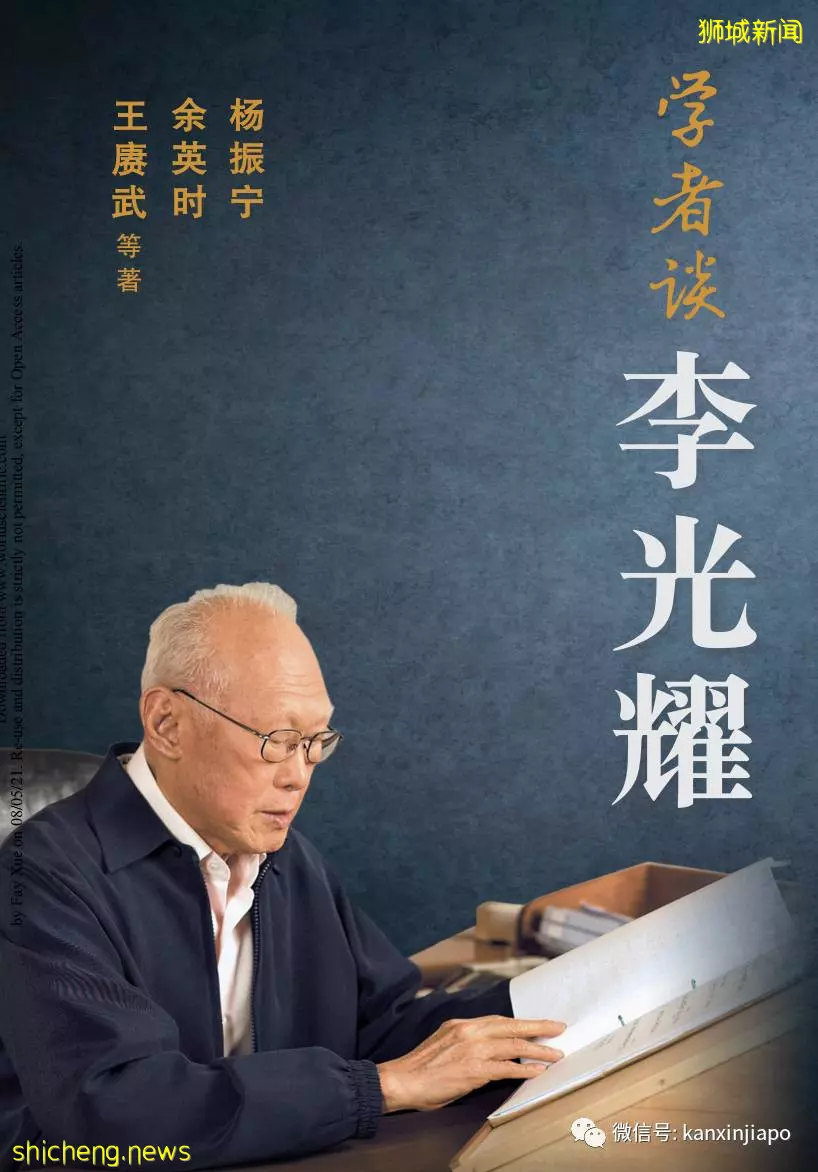

本文收录于《学者谈李光耀》一书中,加拿大多伦多大学地理与城市规划系助理教授。