自疫情伊始,新加坡政府时刻关注国际疫情,不断调整防疫措施,抗疫成绩斐然。据美国约翰霍普金斯大学统计,新加坡的染疫死亡率全球最低,仅为0.057%。能取得如此突出的成绩,不得不提新加坡的医疗体系,贴心的医疗服务和先进的医疗设备,已经让新加坡成为亚洲最有效的医疗卫生系统。

在2014年,新加坡在彭博社(Bloomberg)发布的最高效医疗体系排名中,新加坡在51个国家中排名第一。据联合国的统计,新加坡医疗在亚洲属于最高水平,世界排名第六。

那么,下面就来让大家详细了解一下具体内容。

01 医保体制

新加坡的医疗服务体系被世界卫生组织评为亚洲最有效的医疗卫生系统,根据联合国的统计,新加坡医疗在亚洲属于最高水平,世界排名第六。

新加坡政府逐步完善医保体系,先后推出了保健储蓄计划(medisave)、健保双全计划(medishield)和医疗救助基金(medifund)三项计划,在新加坡被统称为“3M”,不论从医疗服务机构还是患者个人都主动进行控费,最大限度地减少不合理医疗费用开支。

小病在基层,大病到医院,费用在个人,四级病房体系和3M医疗保险体系建立,满足了不同人群的医疗需求,其中多数医院和专科医疗中心获得JCI认证。

保健储蓄计划(MediSave)

保健储蓄计划是一种法定由劳资双方存入的保健储蓄,可用来支付医疗费用,它提供给全体新加坡公民与永久居民的强制性个人储蓄,也可用于支付住院费用与购买个人医保。保健储蓄可以为本人或者直系亲属支付本地医疗费用,主要是支付公立医院和某些获准使用MediSave的私人医院的住院费用和门诊费用。

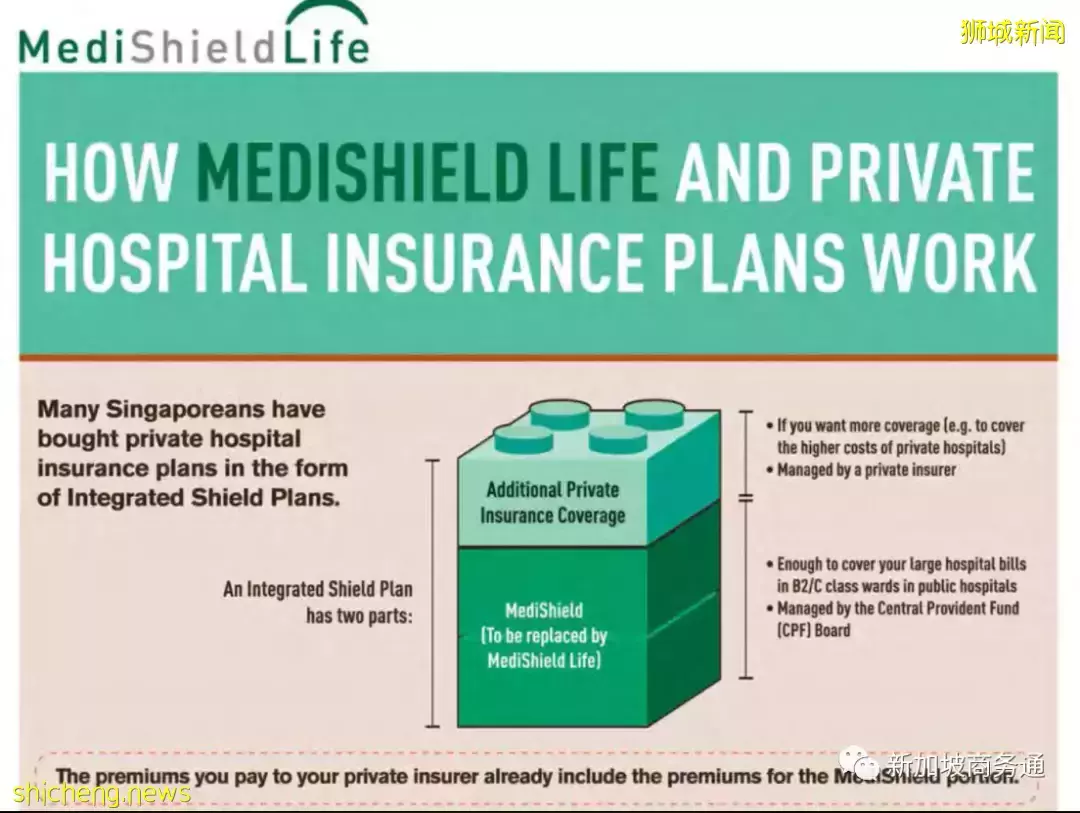

终身健保计划(MediShield Life)

为健全医疗储蓄方案,新加坡政府于1990年开始了健保双全计划(MediShield)。是一项基本的医疗保险计划。它可以较好的保护和支出更高的医药账单,使患者大幅度减少自付的额度。

新加坡公民或者永久居民可以用MediSave户头的存款去投保,可以报销在新加坡的部分住院与手术费用。健保双全计划在2015年底被全新的终身健保替代,MediShield升级为MediShieldLife计划。不过作为一项基本的个人医疗保险,MediShieldLife提供的只是最基础的保障。深知这一点的新加坡政府允许公民与永久居民向保险公司购买个人医保IP(Integrated Plan)来补全医保保障。

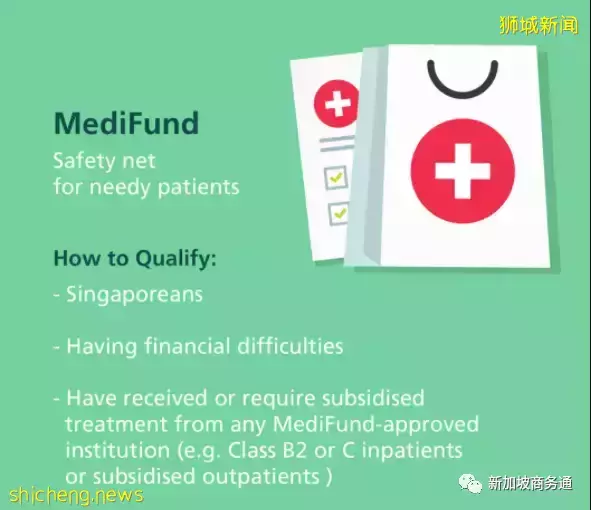

保健基金计划(MediFund)

保健基金是新加坡政府为帮助贫困的新加坡人支付医疗保险费用而特别建立的一种捐赠的基金,始于1993年。这些捐赠基金的收入会分发到公立医院,无法自行承担住院费用的新加坡人可以申请保健基金的援助。每个医院都设有保健基金委员会,负责审批和发放。

02 新加坡防疫系

早在SARS病毒大流行之后,新加坡政府结合国情,制定了PHPC(Public Health Preparedness Clinic)公共卫生防范诊所系统。新冠疫情,便是对这套体系的严峻考验。

这套系统的主角是分布在全岛的社区全科诊所。政府指挥,让诊所按统一标准诊断、上报、转诊和隔离,快速准确地进行疑似病例的发现。这样可以最大限度地减少漏诊,尽可能地避免恐慌性公共卫生资源挤兑。该体系实现了医疗信息共享,也为传染病亲密接触者的追踪提供了便利。

新加坡的社区诊所大多是私人开办的,所以该系统下现有的968家社区诊所,都是自愿加入的。在这次疫情期间,新加坡政府对所有PHPC诊所提供了一系列的物质和经济援助。政府优先免费向PHPC诊所投放3个月的医疗物资,包括口罩和防护服等,免费向医护人员发放6周的预防病毒药物,优先供应药品和疫苗。而社区诊所在这次抗疫前线,承担了80%的初诊任务。

政府同时通过补助来鼓励更多诊所加入。比如,PHPC诊所每诊治一名有急性上呼吸道症状的患者,无论是否确诊新冠肺炎,PHPC诊所都可以从政府领到60块新币的补贴(诊每名感冒患者的平均收费约20新币)

03 新加坡的公共医疗系统

新加坡医疗系统曾被世界卫生组织(WHO)评为亚洲最有效的医疗卫生系统。每年,多达50万人次的海外人群来新加坡接受医疗服务。而在这一切成就背后,新加坡在医疗保健方面的年支出却只占全国GDP的4.25%(世界银行2015年数据),低于中国的5.32%,更远远低于美国的16.84%。新加坡医疗体系的高效可见不一般。

新加坡的公立和私立医疗机构并存,基础医疗门诊80%由私立医疗机构或是家庭医生诊所提供,另外20%则是由政府综合诊疗所提供。而综合医疗、专科和24小时急诊主要由公立医疗机构提供,占80%比例。

而新加坡医疗体系能表现的如此出色,达到“花小钱办大事”的效果,得益于政府严格执行的“转诊”制度,也就是我们常说的"小病去诊所,大病去医院"。一般来说若非紧急情况(急诊或疑似新冠肺炎等),病患都需要持有诊所医生的推荐信才可以预约医院中的专科医生。

诊所

诊所作为面对病患的第一线,类似于国内医院的门诊部。诊所主要分为两类:一种是综合诊所(Polyclinics),另一种是家庭医生式诊所(General Practitioners Clinics)。

Polyclinics由政府经营,对于公民或永久居民身份的病患有一定折扣,自然来这里问诊的病患更多,往往排队等待时间就会长一些。

作为一站式的医护中心,诊疗所可以提供一般的门诊服务,出院后的复查,儿童健康检查,疫苗注射,体检还有药房服务等。对于公民来说,这是平时看病的最实惠的选择。

GP Clinics则是私人运营,费用相较于综合诊所贵一些,自然来的人少,等待时间比较短, 适合不差钱想早点见到医生的病患。

医院

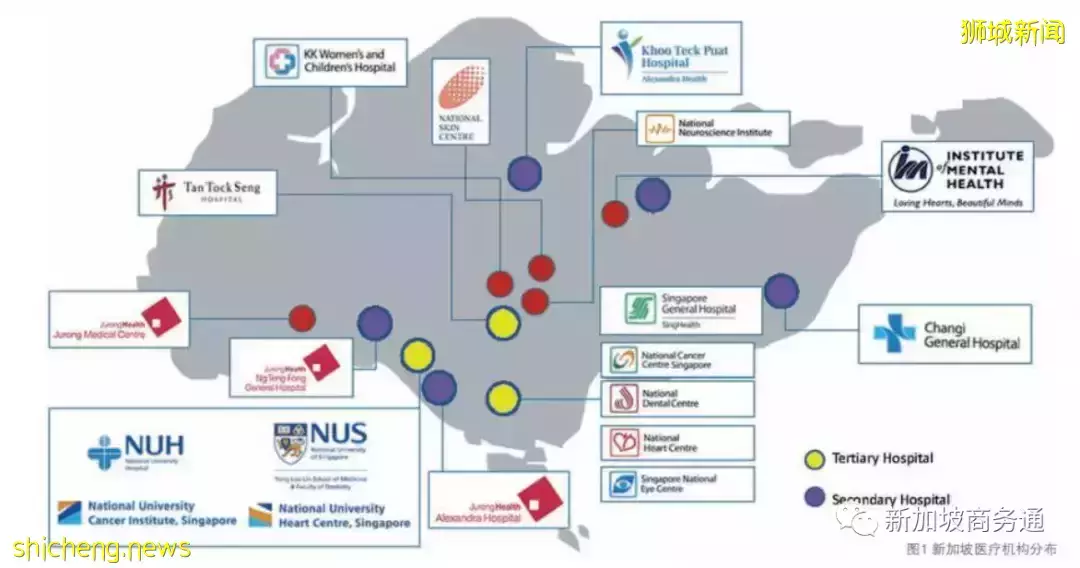

医院主要分为公立医院和私立医院。在所有这些医院中,有应对各种病患的综合医院,也有专精单一医疗方向的专科医院。

新加坡目前有8间政府医院,包括6间综合医院,1间妇幼医院及1间心理卫生学院。政府医院提供全方位的住院及专科门诊服务,也有24小时急诊。还有6间全国专科中心提供关于癌症,心脏病,眼科,皮肤科,神经科及牙科的医疗服务。

公立医院由于是公共医疗设施,价格相对便宜,但是应对的病人更多所以往往需要预约和排队。并且若非急诊,一般不会接受无预约的病患。

在政府医院,病患可以选择不同等级的病房。B2和C级病房(81%的政府医院床位)都享有高额补贴。B1病房(四人间)可享有20%补贴,A级(单人间)没有补贴。

*新加坡中央医院(SGH)

私人医院的环境更好,服务更周到。但是医疗费用高于公立医院,也因此应对的病患会少于公立医院,病人往往不需要排太久的队就可以得到治疗。

*新加坡鹰阁医院(Gleneagles)

事实上,这种诊所与医院分流的医疗系统,也为这次疫情中新加坡政府实行PHPC(Public Health Preparedness Clinic公共卫生准备系统)增加防疫效率提供了可能性。

新加坡医疗卫生体系实现了长期有序的分级诊治,有效地配置了有限的医疗资源,覆蓋了国民绝大部分的医疗需求。新加坡政府充分调动了社会医疗资源,令私立体系分担了政府建立健全基层医疗体系的财政负担。不得不说是结合国情建立的高效的医疗体系。