新加坡国立大学附属数理中学以“培养面向未来,造福世界的开拓者、人道主义者和创新者”为学校愿景。

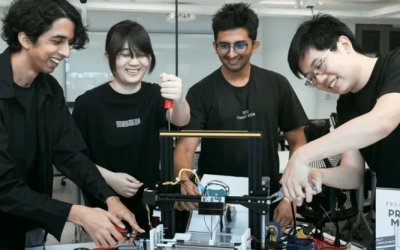

学校设有11个供教学使用的实验室,包括生命科学、分析化学、应用技术、清洁能源、合成化学、设计与工程等在内的六个研究专用实验室。这些实验室设备设施的先进性、实用性与国内有些学校的实验室偏重的“展示功能”形成极大反差。

陪同我们的几位高三学生正在进行药物研制、工程研究、机器人制造等项目研究,他们的研究内容均基于现实问题,研究过程有专家指导。与他们交流,我们可以真实感受到他们澎湃的科学激情、坚韧的科学精神以及对项目成果的热切期盼。

行走在这些实验室之间,听学生们热情的介绍,看他们正在进行的科研项目,我更加确信一流考生和一流学生是截然不同的。

本次走访,新加坡教育部一份材料中的表述给我留下深刻印象:

“我们的学校为学生提供全面性的教育,不论是学术或非学术方面,我们都非常重视。我们希望学生能够拥有丰富的生活体验,使他们从校园生活中受益,并能通过和朋友的交往,建立坚固的友谊;

在学生的成长岁月中,我们愿为他们提供充分的机会,让他们学习终身受用的生活技能和价值观。除了考试成绩,我们也会使用其他评估方式,更全面地评价学生各方面的表现。”

相比这样的理性思考与实践,反观自身,我认为我们的教育确实存在一些亟待调整的偏差。如:

在儿童的早期教育中

片面重视艺术技能的培养,而忽略了让孩子拥有自然成长、真实成长的生活体验;

片面强化学生的知识学习尤其是学科知识学习,而忽略了诸如专题作业、社区服务、课外活动等体验性学习,

对孩子的思维方式、独立研究能力和沟通技能等关键素养的培养与评价。

尤其令人不安的是,长期以来我们对德育的真实性与实效性也认识不足,

这体现在对孩子价值观与关键素质的引导与培养不够,对孩子道德素养的培育力度不强等。

回想起此次新加坡之行,“钱学森之问”又开始回荡在耳边。

我希望中国教育人能在争论中明晰英才培育的必要性和紧迫性,更能在实验和实践中逐步构建英才培养的连续性机制和课程体系。

遥望新加坡的英才培育战略,我们依然任重道远。